La comunidad hebrea que habitó la capital durante siglos dejó una rica herencia que todavía vibra en las calles de esta ciudad

La Córdoba más conocida y que más se suele promocionar como seña identitaria es la que hace referencia a su pasado como capital de Al-Ándalus. Sin embargo, la ciudad de la Mezquita también atesora un pasado judío de gran relevancia; de hecho, son muchas las huellas del legado de esta comunidad en la capital, que, junto al poblado ibero-turdetano, ya estaba instalada aquí desde mucho tiempo atrás.

En época musulamana, los judíos pudieron practicar su religión e incluso trabajar en actividades comerciales. Entonces, la judería se encontraba extramuros, en el actual Campo de la Verdad. Originariamente conocida como Bab Al Yahud, sería destruida por los almohades en 1148.

Entre 1236 y 1492, cuando los Reyes Católicos decretaron su expulsión, los judíos vivieron entre la calle del Arquillo, el Alcázar Omeya y el Muro Este de la Medina, es decir, lo que hoy día conocemos por la Judería, que hoy en día conservan, en monumentos como la Sinagoga o sus sinuosas calles, esa herencia hebrea. ABC te invita a recorrer los principales hitos de esta civilización en Córdoba.

Sinagoga

La Sinagoga de Córdoba está situada en el barrio de la Judería y, según las inscripciones halladas en el edificio, fue construida entre los años 1314 y 1315 por el arquitecto Isaac Moheb. Sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía y se trata de la tercera sinagoga de época medieval mejor conservada a nivel nacional.

Su historia arranca en 1876, cuando el párroco Mariano Párraga acometió unas obras de acondicionamiento en la ermita de San Crispín y San Crispiniano, situada en la cordobesa calle Judíos. Al retirar el retablo de Santa Quiteria quedaron al descubierto unas yeserías con llamativas inscripciones en hebreo. El hallazgo fue comunicado al secretario de la Comisión Provincial de Monumentos de Córdoba, Rafael Romero Barros, que meses después emitió un informe concluyente: debajo de los ornamentos católicos de la ermita se escondía una Sinagoga del siglo XIV.

Consciente del enorme valor histórico del edificio, Romero Barros impulsó su recuperación y logró en 1885 su máxima protección artística con su inclusión en el catálogo de Monumentos Nacionales. No fue un camino fácil. La Iglesia se opuso frontalmente a su desafectación católica y desató una dura batalla con el Estado por su propiedad que se prolongó durante más de 30 años.

La Sinagoga de Córdoba es un ejemplo excepcional de templo sefardí. Su sistema decorativo es mudéjar y la sala de oración recuerda al arte nazarí. No en vano, parte de sus alarifes provenían del Reino de Granada. Es un templo de pequeñas proporciones. Las autoridades cristianas prohibieron que ningún lugar de culto hebreo superara en dimensiones a la iglesia más pequeña. La Sinagoga mayor fue destruida con anterioridad, aunque no queda vestigio alguno.

Judería

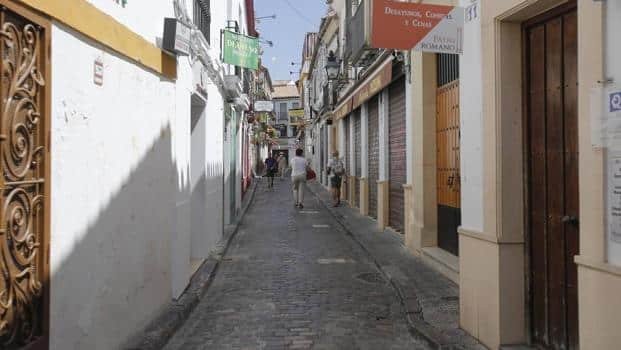

Visita obligada para todo visitante que llegue a la capital cordobesa, la Judería de Córdoba, compuesta por un laberíntico entramado de calles que siguen en gran medida el que los judíos construyeron a principios del XIV.

La zona que actualmente es conocida por ese nombre se encuentra al noroeste de la Mezquita-Catedral, en la zona comprendida entre las calles Deanes, Manríquez, Tomás Conde, Judíos, Almanzor y Romero.

Presenta desde el punto de vista urbanístico el típico trazado islámico con dos calles transversales centrales y un laberinto de pequeñas calzadas que acaban, a veces, en típicos callejones sin salida o adarves.

Maimónides

Una estatua en la plaza Tiberiades recuerda a Moshé Ben Maimón quien, junto a Averroes, fue el gran pensador medieval cordobés y uno de los más influyentes del mundo judío.

Médico, jurista y filósofo, fue un metódico estudioso del pensamiento helenístico, especialmente del aristotélico, del que aplicó su espíritu racionalista en la interpretación de la tradición judía.

Nacido en Córdoba en 1135, hijo de un distinguido especialista en el Talmud, acumuló en su fructífera biografía intelectual una sólida base rabínica. Las corrientes ortodoxas lo valoran como talmudista, pero lo desprecian como filósofo, por su incorregible mirada heterodoxa. Las corrientes europeas de pensamiento, en cambio, lo consideran como médico y filósofo, y obvian su legado como indiscutible experto en el Talmud.

Con la entrada de los Almohades en Córdoba, en el año 1148, se ve obligado a huir a Almería, primero, y Fez, después, para acabar sus días en El Cairo, donde fallece en 1204. La leyenda judía asegura que su tumba está en el lago de Tiberiades.

En su libro ‘Mishne Torah’ sintetiza ley y doctrinas mosaicas y en su obra más emblemática, ‘La Guía de los Perplejos’ escribe consejos como éste: «Cuando buscáis la venganza, probablemente no la tendréis y enfermaréis vuestro corazón con la prolongada espera. Sed conscientes de que os sobrevendrá odio, un corazón vengativo, confusión, pérdida de sueño e incapacidad de trabajo».

Otro hebreo importante de la Córdoba musulmana fue Hasday ibn Shaprut, que se recuerda con su nombre en el adarve del lienzo de muralla que atraviesa perpendicularmente Doctor Fleming. Fue médico personal del califa Abderramán III y alto funcionario de su corte. Su refinada formación y su manejo del latín, griego, árabe y hebreo lo convirtieron en pieza central de la arquitectura diplomática del Califato cordobés.

Cruz del Rastro

Una cruz de hierro fundido sobre un pedestal de piedra recuerda en la confluencia de la calle de la Feria y la Ribera recuerda un trágico episodio que sucedió en 1473 y que tuvo como víctima a la comunidad judía.

Años antes, la llama del antisemitismo había prendido y las epidemias avivaron ese odio antijudío, comunidad contra la que se dirigieron todas las fobias. Entonces, la Judería se volvió a desintegrar y muchos de sus habitantes se reinstalan en las inmediaciones de la Plaza de Abades y la calle de San Fernando, conocida popularmente como la calle de la Feria.

Casi 80 años después, el 14 de marzo de 1473, se producen los funestos sucesos de la Cruz del Rastro. Durante la solemne procesión de la cofradía de la Caridad, alguien vierte agua al paso de las imágenes. Un fanático arenga a la multitud y dirige su dedo acusador contra los judíos y conversos del barrio. Se produce una incontenible explosión de odio y sus casas son incendiadas. Las víctimas se refugian en el barrio del Alcázar Viejo, también conocido como San Basilio, y se atrincheran en el Castillo de los Judíos.

Dos millares de judeoconversos y judíos logran huir a Sevilla y allí, junto con otro grupo similar, compran al duque de Medina Sidonia el Peñón de Gibraltar en uno de los episodios más sorprendentes de la historia medieval. Poco después, en 1478, los Reyes Católicos instauran el tribunal de la Inquisición.

Plaza de la Corredera

La persecución de judíos y judeoconversos se intensifica ya a finales del siglo XV, gracias al implacable brazo depurador de la Inquisición. El primer auto de fe de Córdoba se celebra el 16 de agosto de 1483. Martín Fernández Membreque y su esposa, Juana Fernández, son quemados por judaizantes.

La primera sede del Santo Oficio está situada en el Convento dominico de San Pablo, frente a lo que hoy es el Ayuntamiento de Córdoba. Pronto se traslada al Alcázar de los Reyes Cristianos, cerca de la Judería, y uno de los itinerarios turísticos más visitados. Aquí está también la prisión inquisitorial hasta 1834, el año de su definitiva disolución.

Los autos de fe adquieren una dimensión pública extraordinaria. Los acusados son encarcelados en el Alcázar. Desde aquí salen en solemne procesión en dirección a la Plaza de la Corredera. Si llevaban la cruz de San Andrés, no había dudas de que el reo sería quemado en la hoguera.

El auto de fe se celebraba en la Plaza de la Corredera. Cientos de personas asistían al juicio público, que se había convertido ya en un siniestro espectáculo ejemplarizante. El auto de fe más cruento se celebró el 22 de diciembre de 1504, donde fueron condenados a la hoguera 107 personas acusadas de ser falsos conversos. Su ejecutor fue el temible inquisidor Diego Rodríguez de Lucero ‘El Tenebroso’.

Casa de Sefarad

Córdoba cuenta con el único museo y centro de interpretación de la memoria sefardí, la Casa de Sefarad, que abrió sus puertas en 2006. Sefarad era el nombre dado por los hebreos a la península Ibérica, y los sefardíes son los descendientes de los judíos expulsados de esta a finales de la Edad Media.

Dirigido por uno de los máximos especialistas en la materia, Sebastián de la Obra, consta de nueve salas temáticas dedicadas a la Inquisición, Maimónides, los judeoespañoles, la Sinagoga, las mujeres sefardíes, las fiestas, la vida doméstica, la diáspora y la música.

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi