Hagop Mıntzuri no eligió construir una vida en Estambul. Se encontró atrapado en la ciudad tras viajar allí para que le extirparan las amígdalas y perder, por media hora, el ferry que lo llevaría a su tren de regreso. Era el otoño de 1914, y ese octubre, el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial. Mıntzuri, de origen armenio, fue reclutado como panadero militar mientras su familia y su aldea eran diezmadas en el genocidio de 1915. Al final de la guerra, su hogar y su vida anterior en las provincias orientales habían quedado destruidos.

Mıntzuri se mudó a Estambul de niño para trabajar en una panadería con otros hombres de su familia y enviar dinero a su hogar en Armıdan, un pueblo de la provincia de Erzincan, en el este del Imperio Otomano. Decidió abandonar Estambul antes de completar sus estudios y regresó a Erzincan, donde dividió su tiempo entre la agricultura en verano y la enseñanza en invierno. Ante la opción de vivir en la ciudad o en provincias, Mıntzuri eligió las provincias, pero el genocidio lo obligó a regresar a la ciudad. Permaneció en Estambul, donde rehízo su vida trabajando en el Hotel Tokatlıyan y escribiendo relatos sobre la vida de los armenios en sus tierras ancestrales y las personas con las que interactuaban.

Mıntzuri revisó recuerdos de su juventud en Estambul en una serie de artículos publicados en Marmara, un periódico en idioma armenio, en la década de 1970. Escribió en el registro de la literatura գավառ/kavar , o la tradición literaria armenia de la aldea, atento al entorno natural, los ciclos de vida, las prácticas locales y la lengua vernácula. Mıntzuri aplicó esta lente a las calles de Estambul para crear un retrato ampliamente abarcativo de la ciudad. Al igual que los escritores de diarios de viaje europeos , prestó atención a los estratos sociales, desde los vendedores ambulantes hasta los sultanes, pero a diferencia de esos diarios de viaje, su trabajo estaba enraizado en contextos hiperlocales, detallando regiones, pueblos y atuendos particulares. Dentro de esta etnografía, las observaciones de Mıntzuri de los judíos a principios del siglo XX se concentraron en el distrito de Ortaköy, donde durante dos años, cuando era niño, había asistido a una escuela francófona administrada por católicos armenios. Las observaciones de Mıntzuri son una fuente importante para comprender la (in)visibilidad y la (errónea) percepción judía —y los variados encuentros entre las minorías etnoreligiosas de Estambul— en los años que enmarcaron el colapso otomano.

Las descripciones de Mıntzuri sobre la cultura judía en sus memorias sugieren un patrón de observación constante desde la distancia. Afirma conocer Ortaköy tan bien como cualquier lugareño, habiendo repartido pan por toda la zona y asistido a la escuela allí durante años, pero sus observaciones dejan claro que no interactuó con los judíos de la zona más allá de encuentros fugaces en espacios públicos.

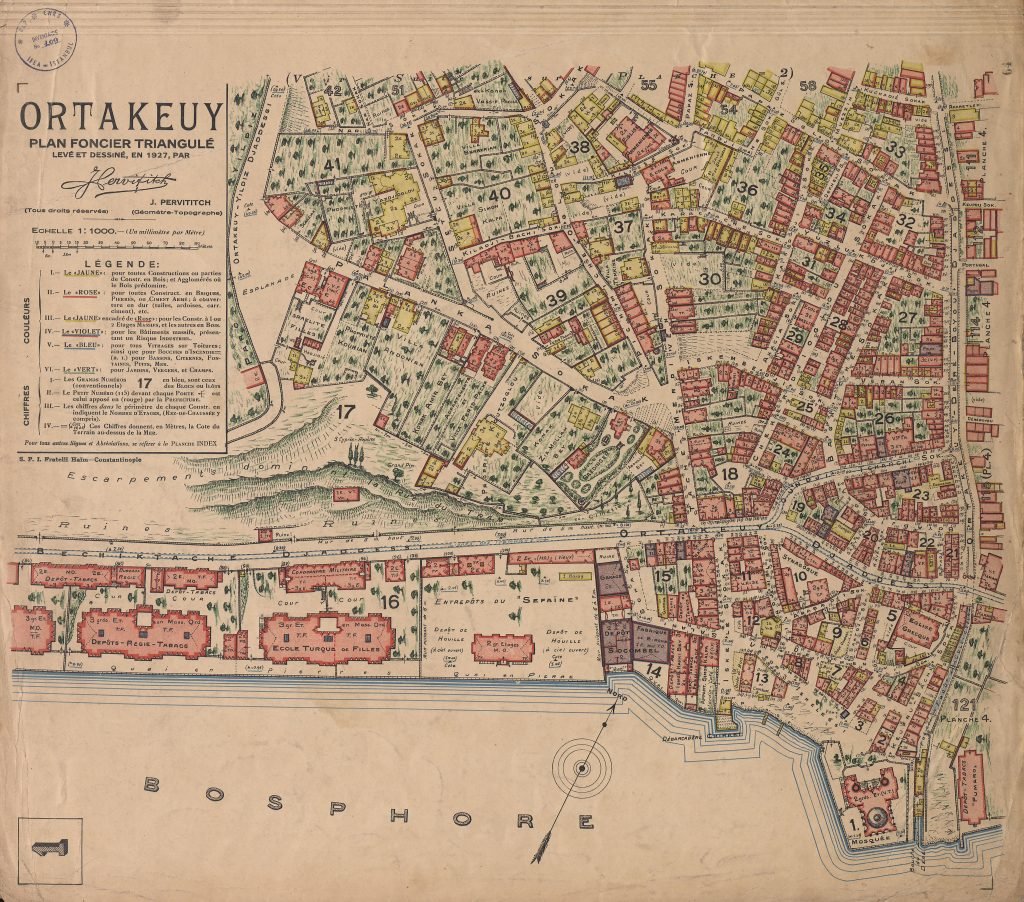

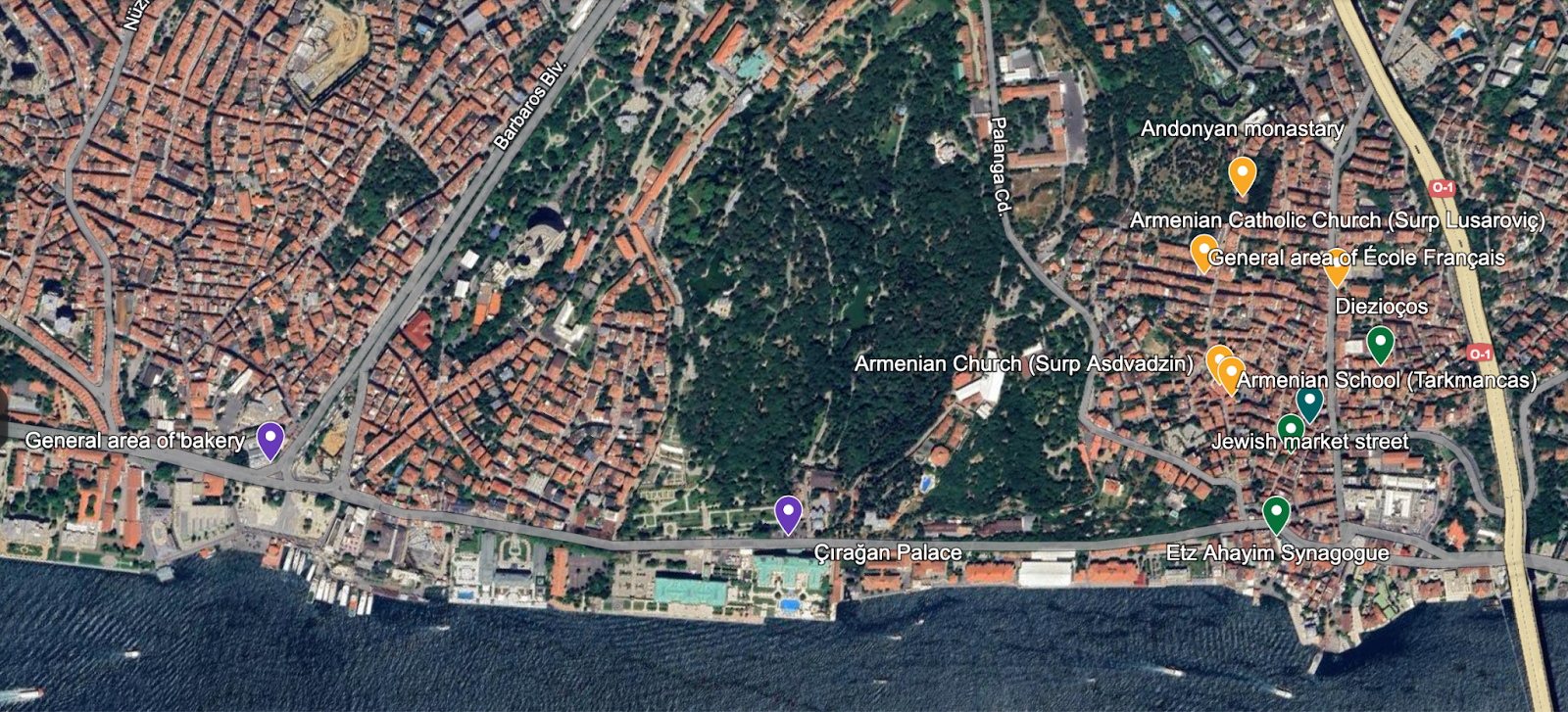

Para llegar a Ortaköy a repartir pan, Mıntzuri seguía la vía principal y el tranvía que bordea el Bósforo. Como se indica en el mapa superior, su ruta se extendía desde Beşiktaş (la zona donde se encontraba la panadería) hasta la plaza principal de Ortaköy (justo después de la sinagoga Etz Ahayim). En sus memorias, atribuye erróneamente a los niños judíos que ve en la calle, a lo largo de este sendero, vendiendo espejos y navajas, a la ausencia de una escuela judía en el barrio. De hecho, había una escuela de la Alianza Israélite Universelle (AIU) a diez minutos a pie de Tarkmanças, una escuela armenia, en Ortaköy. Mıntzuri estudió en la École Français, una escuela católica, pero sus rutas de reparto de pan probablemente lo llevaban cerca del edificio de la escuela de la Alianza, cuya altura y estructura cuadrada la hacían destacar entre los edificios adyacentes.

En una de sus anécdotas de Ortaköy, Mıntzuri recuerda cómo un grupo de judíos sentados en la calle Sivastopol impidió el paso de su carro tirado por caballos; se negaron a moverse. Por un lado, le causaron una clara molestia, pero por otro, le da gravedad a su obstrucción al describirla como una «resistencia silenciosa», aunque el objeto de su resistencia sigue sin estar claro.

Más allá de sus propias observaciones, Mıntzuri también recuerda un episodio en el que un anciano armenio reveló sus prejuicios contra los judíos. El hombre dijo que los judíos vestían túnicas antiguas parecidas a las que usaban los árabes, heredadas de sus abuelos, y se convirtieron en «los judíos del desierto del Sinaí de los días de Moisés y Abraham». 1 En la imaginación de este hombre, los judíos son un pueblo antiguo cuya cultura está fuera del tiempo. Su descripción de los cuerpos judíos está fuertemente racializada: menciona «piel judía pecosa» que se asoma por debajo de sus túnicas, y culpa al aceite de sésamo que usan para cocinar por la prevalencia de la calvicie entre los hombres judíos, el 90 por ciento de los cuales, según él, son calvos. 2 Si bien estas descripciones implican que regularmente tenía la oportunidad de observar a los judíos desde la distancia, no transmiten una sensación de interacción cercana o conocimiento íntimo. Las ideas de este anciano se basaban en la cosificación, la percepción errónea y quizás incluso el odio.

Referirse a los armenios como ratonlar exhibe este juego lingüístico de teléfono y demuestra una proximidad sostenida entre los dos grupos, suficiente para que una interpretación hebrea se transforme en un apodo ladino completo con un marcador plural turco.

En su descripción del paisaje sonoro de Estambul durante su juventud, Mıntzuri también incluye varias frases en ladino: “ ujutum pero, ujutum bastaro, ujutum kavaro, lonsolar, ratonlar ”. 3 Lo que probablemente escuchó es “ ijo de un pero, ijo de un bastaro, ijo de un kavro ”: “Hijo de perro, hijo de bastardo, hijo de cabra”. Mıntzuri reproduce estas frases de memoria, pero cambia las vocales y consonantes de las maldiciones tal como se dijeron originalmente, transcribiéndolas incorrectamente y evidenciando su comprensión imaginativa de los insultos en ladino que escuchó al pasar. “ Ratonlar ” combina la palabra ladina para “ratas” con el sufijo plural turco “-lar”, lo que sugiere un intercambio íntimo entre los dos idiomas. Aghpar (աղբար) es el título honorífico armenio para hermano, que suena similar a la palabra hebrea achbar (עכבר), que significa ratón. Referirse a los armenios como ratonlar exhibe este juego lingüístico de teléfono y demuestra una proximidad sostenida entre ambos grupos, suficiente para que una interpretación hebrea se transforme en un apelativo ladino, con su correspondiente marcador plural en turco. El hecho de que los armenios conozcan este apelativo confirma el contacto continuo entre las lenguas y, por extensión, entre los pueblos.

La etnografía de Mıntzuri debe entenderse en el contexto de las diversas formas de vida armenia y judía en la Estambul otomana tardía. Había judíos sefardíes que dirigían la sinagoga Etz Ahayim y judíos asquenazíes que vivían en viviendas como Diezioços (también señalado en el mapa). Había armenios apostólicos que dirigían la iglesia y la escuela armenófona; armenios católicos que dirigían la iglesia, el monasterio católico y la escuela francófona; y organizaciones protestantes de educación y ayuda social basadas en redes misioneras diseñadas originalmente para convertir al protestantismo a los armenios de las provincias. Había niños armenios de clase trabajadora que caminaban por la calle para repartir pan, y mujeres de clase media que intercambiaban dinero por el pan de sus hogares. Había trabajadores armenios de las provincias orientales que llegaban a Estambul para enviar dinero a sus pueblos, e invisibles para ellos existían redes judías de clase media que conectaban Estambul con Esmirna y Salónica a través de la educación, el comercio y el periodismo.

El viaje de Mıntzuri por Ortaköy nos revela que los judíos más visibles para él y otros armenios recién llegados de las provincias orientales eran niños y hombres judíos pobres y de clase trabajadora. No menciona el yidis, hablado por los asquenazíes recién llegados, ni describe ninguna interacción con mujeres judías. A diferencia de las familias armenias establecidas que habían convivido con vecinos judíos en Estambul durante generaciones y que con el tiempo habían desarrollado relaciones más personalizadas y cercanas, los armenios que llegaban de las provincias orientales se encontraban con un grupo que les había sido desconocido hasta entonces; en consecuencia, desarrollaron nuevas percepciones, a veces prejuiciosas y a veces admirativas, sobre los residentes judíos de Estambul.

——————-

Notas al pie

- Hagop Mıntzuri, İstanbul Anıları (1897-1940) , trad. Silva Kuyumcuyan (Estambul: Aras, 2021), 98.

- Ibíd., 98, 104.

- Ibíd., 99.

——————-

Oya Rose Aktaş es candidata a doctorado en Historia en la Universidad de Washington. Investiga sobre género y genocidio en el Imperio Otomano, y su proyecto de tesis es una historia relacional de armenios y judíos a finales del Imperio Otomano y principios de la República Turca, que examina los espacios compartidos, las reivindicaciones liberales de inclusión, los soldados y los niños huérfanos. Sus proyectos de historia local incluyen la colaboración en el mapeo de las historias de racismo y resistencia en el campus de Seattle de la Universidad de Washington, y un mapa digital que rastrea las vidas de los primeros colonos otomanos de Seattle.

Fuente: ayinpress.org

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi