¿Se sintió Rachelle Emilie Babani (de soltera Braam), de cincuenta y siete años, aprensiva o molesta al tener que registrarse como ciudadana otomana ante la Prefectura de Policía de París en agosto de 1915? Tenía muchas razones para sentir ambas cosas. Se le exigió que se afiliara al Imperio Otomano, un estado en guerra con Francia, a pesar de no haber pisado nunca suelo otomano; y ya se había registrado como tal seis meses antes.

Rachelle, nacida en una familia judía en Argel, se nacionalizó francesa a los doce años después de que el Decreto Crémieux de 1870 otorgara la ciudadanía francesa a la mayoría de la población judía de Argelia. En 1882, se casó con un judío otomano de Estambul, Vitali Babani, que había llegado a París ese mismo año y con quien tuvo tres hijos. 1 Dirigieron un negocio que pronto se convirtió en una de las primeras casas de moda judías de París, con una clientela que incluía a Isadora Duncan y Katherine Hepburn. Sin embargo, la ley francesa dictaba que una mujer perdía su nacionalidad francesa al casarse con un extranjero y, por lo tanto, debido a su matrimonio con Vitali, Rachelle y sus hijos nacidos en Francia eran súbditos otomanos. Por lo tanto, Rachelle estaba entre los miles de residentes otomanos de Francia que tuvieron que registrarse en las prefecturas de policía locales para recibir permiso para permanecer en el país después del estallido de la guerra.

Estos súbditos otomanos habían abandonado el Imperio Otomano por razones que abarcaban desde la búsqueda de oportunidades sociales, económicas y educativas hasta la huida de la violencia, el servicio militar obligatorio y la agitación generalizada que acompañó a las Guerras de los Balcanes (1912-1913). Aunque desconocemos las razones precisas por las que los Babani (por no hablar de otros súbditos otomanos) decidieron permanecer en Francia a pesar de la precariedad de su situación durante la guerra, es probable que influyeran múltiples factores. Por un lado, los Babani llevaban más de treinta años viviendo en Francia para entonces. Por otro lado, si la familia hubiera regresado al territorio otomano, que solo había albergado a uno de ellos, su hijo Maurice, de veintitrés años, habría sido movilizado. Que Maurice se hubiera visto obligado a servir en un batallón de trabajo, dado que los otomanos no musulmanes tenían prohibido en gran medida portar armas, no habría sido una posibilidad muy atractiva. Así, Rachelle, su esposo, sus dos hijos vivos y su suegra se inscribieron en la Prefectura de Policía de París, primero el 13 de febrero de 1915 y luego de nuevo en agosto de 1915. Posteriormente, Rachelle solicitaría permiso para viajar y residir en la ciudad turística atlántica de Biarritz con su hija, Marie, durante la guerra. También se inscribieron diligentemente en la policía local.

El 1 de agosto de 1914, Francia declaró la movilización general para lo que se conocería como la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente, el Ministerio de Guerra y el Ministerio del Interior franceses declararon que los extranjeros que desearan permanecer en Francia debían solicitar un permiso de residencia. De no hacerlo, se arriesgaban a ser evacuados de París y las zonas fronterizas, internados administrativos en campos de concentración o expulsados fuera de las fronteras francesas. 2 Entre el millón de extranjeros que se encontraban en Francia en ese momento se encontraban unos doce mil súbditos otomanos, que pasaron a ser clasificados como extranjeros enemigos tras la entrada del Imperio Otomano en la guerra como una de las Potencias Centrales el 29 de octubre de 1914. Sin embargo, los Ministerios de Guerra e Interior franceses discrepaban sobre qué hacer con los súbditos otomanos que vivían en Francia. El Ministerio de Guerra quería asegurarse de que no pareciera que Francia tenía como objetivo específico a los musulmanes otomanos, lo que podría distanciar a los cientos de miles de musulmanes del propio ejército francés y desestabilizar las colonias francesas en el norte y oeste de África, de donde provenían estas tropas. Así, el gobierno declaró que Francia “no estaba en guerra con el Imperio Otomano, sino con el gobierno de Constantinopla”. 3

Sin embargo, la mayoría de los súbditos otomanos en Francia no eran musulmanes: aproximadamente la mitad eran judíos, una cuarta parte armenios y un número considerable eran católicos maronitas o cristianos ortodoxos griegos. Para el 9 de noviembre de 1914, el gobierno francés ideó los criterios bajo los cuales los otomanos podían recibir permiso para continuar su residencia. El estado francés diferenciaba a los súbditos otomanos según líneas étnicas y religiosas, incluso estableciendo distinciones entre diferentes sectas cristianas. Francia veía con mayor favor a los maronitas y a los católicos griegos, y solo exigía un certificado de un líder religioso de sus respectivas comunidades. Otros súbditos otomanos se enfrentaban a criterios más estrictos. Los musulmanes necesitaban el certificado de un notable francés que acreditara su honorabilidad y sentimientos francófilos. Los cristianos armenios gregorianos y ortodoxos griegos debían presentar dos certificados, uno de un líder religioso y otro de un francés. Los judíos otomanos se enfrentaban a los requisitos más estrictos: el ejercicio de una profesión estable y un certificado de honorabilidad de dos notables franceses. Tras la intervención de los rabinos franceses varias semanas después, las condiciones aplicadas a los judíos se modificaron para que coincidieran con las de los cristianos ortodoxos griegos. 5

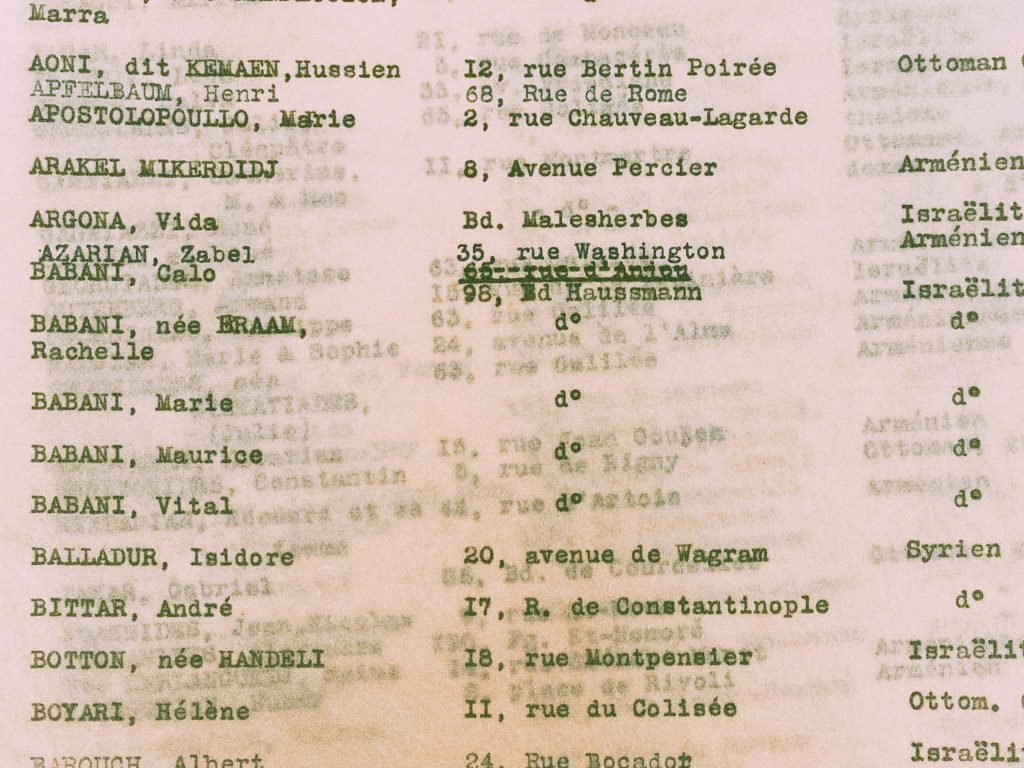

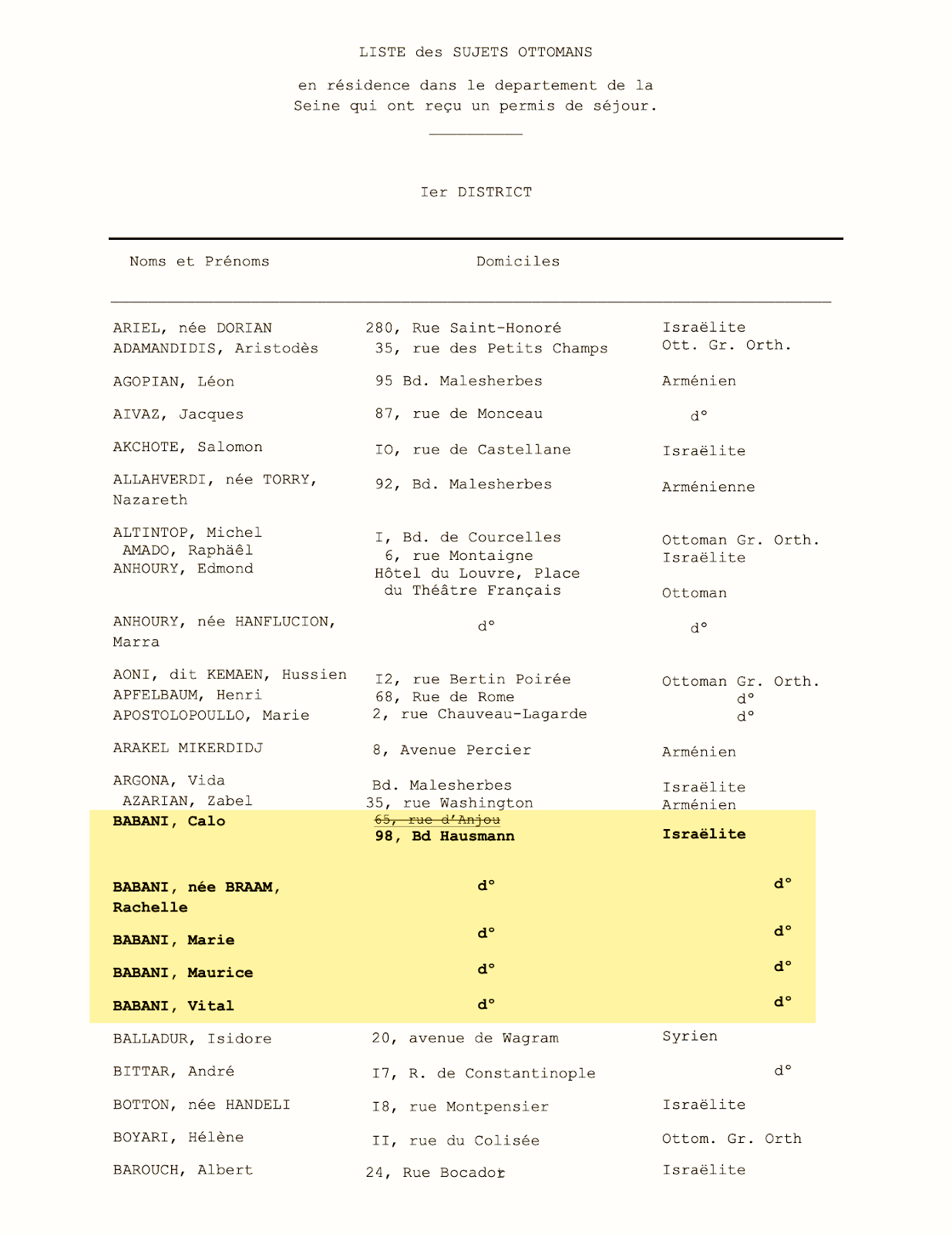

La lista de agosto de 1915 no ofrece respuestas. Sus numerosas lagunas e imprecisiones —como la clasificación de Apfelbaum como ortodoxo griego— nos advierten que debemos abordar estos registros gubernamentales con cautela.

Sin embargo, los judíos otomanos fueron recibidos con especial virulencia por parte del público francés —una opinión compartida a menudo por el Ministerio del Interior— por aparentemente lucrarse con la guerra; pudieron trabajar incluso mientras tantos franceses de nacimiento servían en el frente y sus familias sufrían la falta de ingresos. Los babaníes se vieron envueltos en una campaña de prensa que cuestionaba por qué Maurice, nacido en Francia, no servía en las fuerzas armadas francesas (de hecho, había intentado alistarse, pero fue rechazado por su grave miopía) y afirmaba que debían ser internados en un campo de concentración. Finalmente, esta campaña fracasó. De hecho, la mayoría de los judíos otomanos que fueron deportados de Francia (a la vecina España o Suiza) o internados en campos de concentración franceses eran considerados económicamente, más que políticamente, desestabilizadores: aquellos con antecedentes penales, bancarrota previa o sin empleo estable. El Ministerio de Guerra no consideró a los babaníes, quienes para entonces gozaban de una buena situación económica, una amenaza.

Las listas en las que aparece el nombre de Rachelle Babani plantean varias preguntas convincentes al considerar las brasas aún ardientes del Imperio Otomano. Mientras que la primera lista presenta nombres y direcciones solamente, la segunda lista tiene una tercera columna que no tiene título, pero que aparentemente mezcla religión y región de origen: judía ( israelita ), ortodoxa griega otomana, armenia o siria. ¿Fue Rachelle Babani la única mujer que adquirió su estatus otomano a través del matrimonio en lugar de nacimiento o residencia? ¿Nacieron otras, como Marie y Maurice, en Francia de padre otomano? Las listas no dicen nada. Estos documentos tampoco son consistentes cuando se trata del registro de mujeres: se da el apellido de soltera de Rachelle, pero no el de su suegra, Calo. El nombre de otra registrada no se registra en absoluto; solo se enumeran sus apellidos de casada y de soltera. Tales omisiones e inconsistencias complican los esfuerzos para rastrear los destinos de las mujeres otomanas en Francia. Aunque registros similares realizados fuera de París a menudo indicaban la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la religión, la profesión, la fecha de llegada a Francia y la justificación para conceder un permiso de residencia, la policía parisina registraba lo mínimo indispensable.

A veces, incluso lo que registraban era incorrecto. En la única página del registro de agosto de 1915 (reconstruido arriba), cuatro personas fueron añadidas a la lista posteriormente, evidenciado por un color de tinta más pálido y una tipografía ligeramente insertada. Bajo la tercera columna, junto al nombre Henri Apfelbaum, había una «d» de «ídem», indicando que era ortodoxo griego otomano, como el nombre que figuraba arriba. Sin embargo, el apellido de Apfelbaum sugiere que era un judío asquenazí otomano. ¿Durante qué ola de migración asquenazí llegaron Apfelbaum o su familia al Imperio Otomano, y a qué destino exactamente? ¿Se encontraban entre los miembros del Antiguo Yishuv o eran relativamente recién llegados que emigraron en las primeras oleadas de aliyot a la Palestina otomana? ¿Habían huido de los pogromos de Europa del Este en las últimas décadas del siglo XIX en busca de relativa seguridad en la Salónica otomana, o se encontraban entre los comerciantes del Imperio Habsburgo que trabajaban en Estambul? La lista de agosto de 1915 no ofrece respuestas. Sus numerosas lagunas e imprecisiones —como la clasificación de Apfelbaum como ortodoxo griego— nos advierten que debemos abordar estos registros gubernamentales con cautela. Y la mera presencia de Apfelbaum, al igual que la de cientos de otros súbditos otomanos asquenazíes residentes en Francia, nos aconseja moderar la suposición de que todos los judíos otomanos eran sefardíes o (según una terminología popularizada posteriormente) mizrajíes.

Con demasiada frecuencia, las historias de los súbditos otomanos de diferentes orígenes religiosos y regionales se narran por separado, excepto cuando una chispa desató un conflicto entre comunidades. Sin embargo, en esta única página de agosto de 1915, donde se registran súbditos otomanos que se registraron para permanecer en París cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial los puso en el punto de mira geopolítico, vemos a súbditos otomanos de diversos orígenes religiosos, étnicos, lingüísticos y regionales viviendo en estrecha proximidad. Esto señala la necesidad de entrelazar las historias de las comunidades religiosas otomanas en la diáspora, así como en el corazón del territorio otomano, y de hacerlo tanto en momentos de calma como en momentos de conflicto. Cabe preguntarse cuántos vecinos otomanos de Rachelle Babani visitaron la tienda que ella y su esposo regentaban en el número 98 del bulevar Haussmann, donde vendían moda que, como señala Julia Phillips Cohen, se inspiraba en diseños otomanos.

————————-

Notas al pie

- Aunque el nombre de Vitali aparece como “Vital” en esta fuente, lo más común era que utilizara el nombre “Vitali”.

- Entre 1914 y 1920, unos setenta y cinco mil hombres, mujeres y niños civiles fueron encarcelados en cincuenta y cinco campos franceses, ubicados principalmente a lo largo de las costas atlántica y mediterránea. La mayoría de los internados eran hombres de nacionalidad alemana o austrohúngara y en edad de reclutamiento, aunque varios cientos de súbditos otomanos que habían residido en Francia también fueron internados en varios campos. Las autoridades francesas también internaron a alsacianos, cuya lealtad era sospechosa, y a trabajadoras sexuales francesas, entre otros. Las condiciones variaban según el campo. Sin embargo, a diferencia de los infames campos de la Segunda Guerra Mundial, estos campos no sirvieron como excusa para la hambruna, el trabajo forzado y la muerte, y los internados fueron liberados después de la guerra para ser repatriados a sus países de origen o para permanecer en Francia.

- Claire Mouradian, “Juifs et Arméniens ottomans en France colgante la Grande Guerre: entre ‘régime de faveur’ et défiance”, Archives Juives 18, no. 1 (2015), 51-53.

- En la práctica, quiénes constituían con precisión un «notable» no estaba claramente definido ni era universal. En todos los casos, se exigía que el notable fuera hombre, pero en ciertos lugares o con respecto a ciertos extranjeros —en particular, los judíos otomanos— se exigía que los notables gozaran de buena reputación y una sólida posición económica.

- Ibíd., 55-56.

————————-

Devi Mays es profesora asociada de Estudios Judaicos e Historia en la Universidad de Michigan, especializada en historia y cultura sefardí. Su libro de 2020, Forging Ties, Forging Passports: Migration and the Modern Sephardi Diaspora (Stanford University Press), fue premiado por la Asociación Histórica Americana, el Consejo Nacional del Libro Judío y la Asociación de Estudios Judíos. Ella y Julia Phillips Cohen son coautoras de un libro centrado en la familia Babani y su red más amplia, titulado provisionalmente Tastemakers: How a Forgotten Network of Middle Eastern and North African Jews Shaped Modern European Culture (bajo contrato con Princeton University Press).

Fuente: ayinpress.org

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi