Más allá de los efímeros restaurantes, las modas culinarias, las campañas de marketing de productos milagrosos o las variopintas ofertas de comidas rápidas, hay algo que forma parte indiscutible en la gastronomía española y es la influencia de las diferentes culturas que estuvieron en España y que, a pesar del paso de los siglos, permanecen en nuestro recetario.

La cocina romana, la cocina musulmana, también conocida como andalusí, y la judía son los pilares de la gastronomía tradicional española. Investigar estas cocinas va más allá de una receta, ya que, detrás de unos ingredientes, de la forma de elaborarlos, del momento o la circunstancia se consumen o en qué recipiente se sirven hay toda una manera de vivir, de pensar y de transmitir.

Entrevistamos a Javier Zafra, que ha dedicado varios años de su vida, y lo sigue haciendo, a investigar las huellas que la cocina sefardí nos ha dejado. Un trabajo minucioso y apasionante que ha plasmado en dos magníficos libros: ‘Sabores de Sefarad’ (Los secretos de la Gastronomía Judeoespañola) y ‘Gastrosimbología’ (Descifrando las claves ocultas en la Gastronomía Judía). Es oficialmente el investigador gastronómico de la Red de Juderías.

Es conveniente explicar que se da el nombre de sefardíes a los descendientes de los judíos, y especialmente de los judíos hispanos que, durante la Edad Medida, estuvieron establecidos en los países de la Europa Occidental mediterránea, y, de manera muy concreta, a los que se asentaron en la Península Ibérica e Islas Baleares. Los judíos de origen germano y eslavo son conocidos como asquenazíes.

Por otro lado, el nombre de sefardíes procede del topónimo Sefarad, que se identifica con la Península Ibérica y de ahí que se haya consagrado este nombre para designar la ‘España judía’, lo mismo que Al-Andalus lo ha sido para la ‘España musulmana’.

Además de la Biblia, ¿qué otros textos han sido fundamentales en su trabajo?

El texto más antiguo que es la Torá, que es la ley de los judíos y que realmente son los cinco libros que forman parte del Pentateuco en el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero he estudiado numerosos textos de todo tipo, normas inquisitoriales… De ahí que haya hecho una investigación holística, farmacopea, agricultura… Por ejemplo, en unos textos de la ciudad de Almazán del año 1510, una judía conversa explica cómo hacía la cocabamba o sea, la ensaimada mallorquina, y estamos en el año 2025. Como ves, es una cocina viva. ¿Sabes? Todas las cocinas históricas son de mujeres.

Han ido pasando los siglos, la dispersión de los judíos ha sido mundial y su cocina ha sobrevivido como una muestra indiscutible de su identidad…

Sí, por eso he dicho que es una cocina viva. La cocina judía tiene cinco etapas: la primera es la época histórica, la que está en los textos Deteuronomio y Levítico. La segunda es la interpretación rabínica y empiezan a sacar conclusiones y ponen nombre a las elaboraciones. La tercera es la que se da en los siglos XIII y XIV, y ahí es donde ya nos encontramos con toda la simbología que encierra mensajes que están ocultos.

La cuarta es la de los ‘criptojudíos’, que aparentemente se habían convertido al cristianismo, pero en sus casas seguían practicando la cocina judía. A la vez, en este periodo es cuando se produce la diáspora, cuando expulsan a los judíos que se llevan su cocina y a la vez ésta entra en contacto con otras cocinas. La quinta es la actual y es la de la globalización, y esto está dando lugar a una nueva forma de comer y hace que la cocina judía esté perdiendo parte de su esencia pura.

¿Qué olor asocia usted a la comida de Sefarad?

La entrada sensorial, por encima de todo, el aceite de oliva, ese olor a fritura son parte del aroma, las flores como lavanda, las rosas, confituras y todas las especias… Los judíos eran comerciantes especieros, se habla incluso que un insulto era decir “eres un especiero”, es decir, eres judío. Dominaban todo el comercio especiero en el mediterráneo. Su cocina es muy especiada y era una señal de categoría y abundancia.

Hace unos años, el cilantro invadió España con la llegada del guacamole. Pero el cilantro tiene un viaje de ida y vuelta…

El cilantro no lo traen de América, sino que lo llevan los judíos. Con Cristóbal Colón fueron muchos judíos. El primer hombre europeo que pisó tierra americana, y así aparece en el diario de a bordo, fue Luis de Torres, que era judío y lo llevó. ¿Por qué ha vuelto de retorno a España el cilantro? Porque se estigmatiza y se cree que es una hierba de judíos y desde el siglo XV desaparece de las recetas (queda alguna por ahí…) y a partir de ese momento se cambia por el perejil. ¡Los judíos tenían cilantro plantado en la puerta de su casa!

Es cierto que el perejil, junto con el ajo, forma un matrimonio indisoluble en la cocina española. Y de ahí el refrán de “eres el perejil de todas las salsas” para decir a alguien que está siempre en medio de todas las situaciones…

Sí, sí. La tradición de regalar perejil en las pescaderías, carnicerías o fruterías viene de la tradición judía de que en los puestos de los mercados se regalaba un manojo de cilantro a las mujeres, sobre todo cuando hacían una gran compra, por ejemplo, en la época del ‘pesaj’, que es cuando se conmemora el éxodo de los judíos de Egipto, en cuya cena no faltaba el cilantro. Se perdió por miedo.

Muchos platos de nuestra cocina española son de origen judío y, algunos con pequeñas modificaciones, siguen igual. ¿Nos puede decir algunos de ellos?

Hay muchos. Las torrijas o arrucaque, que son rebanadas de pan remojadas en leche, envueltas en huevo batido, fritas y bañadas en miel. Se aprovechaba el pan de sabaht, que es el día de descanso de la semana, empieza el viernes por la tarde y termina el sábado al anochecer, y era un gran alimento para las mujeres que acababan de dar a luz. Las frutas escarchadas, los letuarios, que son frutas caramelizadas con almíbar que, además de ser un método de conservación, se utilizaban como medicina natural para reconstituir a enfermos y parturientas.

Uno muy bonito visualmente es el collar de mondas, que está hecho con el letuario de toronja. La ordeata es una horchata hecha con pepitas de melón. El manjar blanco; la tarta de Santiago; el flao de Menorca -un flan de queso que, cuando lo troquelas, al principio está la estrella de David, y, al hornearla desaparece, porque es una simbología oculta-; las flores, esa fruta de sartén que se hace mojando el molde en la masa y friéndola en abundante aceite, que se sigue haciendo…

Esos troqueles o moldes de hierro se siguen utilizando en la dulcería española, pero parece que sus formas van más allá de una determinada estética…

Sí, sí, ya que representaban el sello de Salomón o la estrella de David, pero hay otras versiones no judías. Hay un troquel que es la Flor galana, con doce pétalos, seis centrales y seis alrededor, pero de éste hay versiones cristianas que introducen una cruz, como el que siguen utilizando las monjas clarisas de Córdoba.

Está claro que los símbolos en la cocina judía forman parte de su identidad y, de hecho, uno de sus libros trata sobre ello… ¿Qué es la ‘gastrosimbología’?

Es algo único dentro de la cocina judía. Primero, hay una norma religiosa, siempre hay algún plato que la encierra. Segundo, la parte hedonista, que es poner en la mesa los mejores manjares, abundantes, y las mejores vajillas. Tercero, el concepto bromatológico, es decir, que el alimento sea tu medicina, así los letuarios, los jarabes…

En la cocina judía no existe el término ‘recetas’, sino que son ‘comidicas’, porque se presupone que son saludables. Nosotros, en cambio, usamos la palabra receta para comprar medicinas y para indicar como se elabora un plato. Y hay un cuarto elemento, que es la ritualidad, que se puede encontrar un poquito en la china y japonesa, pero muy lejos de la cocina judía.

¿Quiénes transmiten esta simbología gastronómica desde hace siglos?

Es la mujer la que aporta en un lenguaje propio para narrar lo que quieren contar de su familia, de su diáspora y de su religión. Un ejemplo: las fiyuelas, que son unos rollitos de masa frita en aceite de oliva, que es símbolo de sabiduría y que se napan con miel, que simboliza deseos de prosperidad.

Es la representación de los antiguos libros (rollos de pergamino) como la Meguilá de Esther, que enlaza además con un fragmento del libro de Ezequiel. Se consumen en varias fiestas, pero es Purim, la fiesta de las suertes, que es muy alegre, en la que las fiyuelas se comparten con familia y vecinos. Es como el carnaval de los judíos y homenajean a su heroína, Esther. La fiyuela es el dulce más viajero de toda la cocina judía y representa el gran ingenio para transmitir muchos mensajes. Escribían con la dulcería.

¿Se mantiene esta escritura?

Creo que se está perdiendo la gastronomía judía ligada a su simbología; todos los procesos de elaboración, la presentación… En definitiva, se está perdiendo la narrativa. La Red de Juderías apuesta por esa simbología tan intangible para las propias comunidades judías. Esta narrativa tan compleja de la cocina judía es la gran diferencia respecto a cualquier otra cocina del mundo.

Esta simbología también se escribe en vajillas, en el material en que están hechos y en las formas de los recipientes…

La ritualidad se lleva hasta el mínimo detalle. En el Pesaj, la cerámica está ligada a los textos antiguos, así los pavos reales, la mano de Miriam que está asociada a la mujer contra el mal de ojo que los rabinos no lo apoyan, pero las mujeres siguen creyendo en ello. Las mujeres mandan mucho; su reino está en su casa, su feudo en la cocina y sus secretos, en la dulcería.

Secretos que mantienen muy a recaudo, ya que no hay muchos libros de ‘comidicas’, ¿no?

Ellas son un pozo de sabiduría y no nos ha llegado casi ningún libro de ‘comidicas’ judías. “Hombres sabios y discretos nunca desvelan los secretos”, esta frase me la dijo una mujer judía, ante mi pregunta de por qué no escribían sus ‘comidicas’. Yo, para conseguir información y ‘comidicas’, lo he tenido que hacer como si fuera un puzle, recogiendo datos e información de aquí y de allá y al final lo he conseguido.

Usted afirma que el papel de las mujeres judías, gizanderas incansables, es fundamental en la transmisión de los tres ingredientes fundamentales de la cocina judía: la tradición cultural, la religiosa y el amor a la familia…

Crean su propia sabiduría, ellas son las encargadas de enseñar a sus hijos toda la simbología judía. La mujer ha estado siempre incorporada al mundo laboral; su jardín, su huerto; su casa; la educación de sus hijos; su cocina, la administración de las cuentas de su familia… ¡fíjate sí han trabajado! Era casi un matriarcado, pero el que hace los grandes tratos económicos es el hombre. Los hombres judíos han cocinado siempre muy poco y seguimos así. Únicamente en los barcos cocinaban ya que las mujeres no podían subir a ellos.

La dulcería es importante pero el pan tiene un gran protagonismo simbólico, ¿por qué?

El pan representa la libertad. Cuando ofrecen el pan ácimo están diciendo: “esto lo comieron nuestros antepasados hace 3.000 años”. Es como una máquina del tiempo, muy inteligente, de llevar tu historia a la mesa y la transmites de generación en generación. Se para el tiempo de siglos y en esa comida o cena, rememoran su historia.

Las tortas ácimas (también llamadas cenceño o ‘coteço’) se elaboraban por los pastores judíos y siguen ahí. Pero si hay un pan especial y único es el ‘Pan de los Siete Cielos’, que puede tener hasta 14 símbolos: monte Sinaí, siete cielos, escalera de Jacob, un rollo (libro), mano de Miriam, un pez, un pájaro, el pozo de Miriam, la serpiente… ¡Es la simbología total!

Hay productos con una gran carga simbólica, como los dátiles, el azafrán, las zanahorias, la miel, la remolacha, los puerros, la calabaza… Pero hay tres frutas muy especiales; la manzana, el etrog y la granada.

La granada está considerada un ingrediente simanim. Cuando la cortas por la mitad, ves que está representada la estrella (maguén) de David y la flor galana, que se considera geometría divina, con semillas, símbolo de fertilidad, por las 613 grupas que contiene, es dulce y se regala en las bodas para desear una descendencia numerosa.

La cerámica granadina ha pintado durante siglos ambos símbolos en color azul y verde. Propiciar es lo que los arqueólogos llaman magia simpática, quiere decir que todo vaya bien; si quieres dulzura, regala dulce, el aceite de oliva propicia la sabiduría y el vino es símbolo de alegría. La manzana es también considerada ingrediente simanim, y en algunas de sus variedades al cortarla aparece la flor galana. La manzana en la tradición cabalista judía representa el Paraíso Terrenal.

El etrog es una clase de limón con una piel rugosa y de forma oblonga que era imprescindible en la fiesta de Sucot. Los judíos lo cultivaban allí por donde iban. En el corte horizontal del etrog aparecen los doce pétalos de la flor galana con semillas.

¿Qué significa ingrediente simanin?

Son alimentos que llevan asociada una historia o explicación religiosa, de cuándo hay que tomarlo y qué se espera que produzca en nosotros. Podríamos hablar horas sobre los ingredientes simanin.

¿La cocina judía que influencia tiene de otras cocinas? Estamos hablando de siglos de tradición.

Catorce siglos de vida configuran su cocina, y no sólo en torno a sus creencias religiosas o a su diáspora, sino también respecto a las culturas con las que conviven. Hay muchos ejemplos, pero voy a comentar algunos: el de los panes espirales inspirados en los zigurats mesopotámicos; la torta cribada o pan ácimos no deja de ser una representación de las láminas de hojas de bulbo de flor de loto egipcias, salen de Egipto, y se lo llevan…

La jalá (pan en forma de trenza femenina y que representa la belleza) o el pan de sabhat llegan a España del centro de Europa, en los siglos XVI-XVII, por los movimientos generados por las diásporas. Como curiosidad, esta trenza de pan que lleva un poquito de miel se elabora en Asturias, en Portugal y en Cieza (Murcia).

¿Hay restaurantes que hacen cocina judía?

En los Paradores se hicieron cursos para dar a conocer la cocina judía y en algunos se elaboran de forma circunstancial. Lo cierto es que es una cocina que tiene un recetario amplio con una gran variedad de materias primas y que se podría aprovechar, sin seguir estrictamente los preceptos religiosos, y elaborar una cocina con sus ingredientes que en España los hay prácticamente todos y sus ‘comidicas’ ser fuente de inspiración. Sería muy interesante.

Vinos Kosher, convivencia y complicidad

El judaísmo y el vino tienen un largo pasado de convivencia y de complicidad. No hay ceremonia ni celebración judía en la que el vino no esté presente. El vino se mira, se bendice, se agradece y se disfruta.

La viña se identificaba como el ‘árbol de la vida’, símbolo del conocimiento y de la prosperidad. El vino apto para el consumo judío es el vino kosher, que en hebreo significa ‘puro’. El vino kosher cuenta con un sello que certifica que todo el proceso de elaboración, desde la cepa al embotellado, ha sido controlado por una persona experta en la materia y que es conforme a las reglas del ‘Cashrut’ de acuerdo con la Torá (Ley judía).

El proceso no es sencillo: el viñedo tiene que tener, al menos, cuatro años; las cepas han de crecer solas; cada siete años hay que dejar descansar el suelo; las uvas tienen que llegar enteras, sanas y bien maduras al lagar, así como otros muchos requisitos que deberán estar bajo la supervisión de un rabino o un miembro de un Rabinato. El vino kosher se elabora en muchas bodegas españolas: desde La Rioja hasta Cataluña, pasando por la Ribera del Duero, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía…

La Red de Juderías de España apoya ‘Viñedos de Sefarad’ y así durante los recorridos por las ciudades de Los Caminos de Sefarad se incluyen visitas a estas bodegas. Por otro lado, los vinos kosher se pueden adquirir en tiendas especializadas y vinotecas como cualquier otro vino no kosher.

Caminos de Sefarad

En la actualidad hay veintiuna ciudades españolas adheridas a la Red de Juderías que están agrupadas en seis rutas agrupadas por zonas geográficas y que se denominan Caminos de Sefarad.

Se pueden recorrer por libre o bien concertando visitas guiadas. La actividad de todas y cada una de las 21 ciudades que están integradas en los Caminos de Sefarad, es permanente para dar a conocer no sólo el legado histórico relacionado con los sefardíes, sino que también es una oportunidad para descubrir de cada una de ellas el arte, las costumbres, el folklore, la etnografía, los paisajes, la gastronomía y, como no, el vino.

Las aljamas en las diferentes ciudades españolas que forman parte de la Red, tuvieron diferentes fechas de asentamiento, de desarrollo y de influencia, pero todas coinciden en su fecha de desaparición, que fue en el año 1492, con la publicación del Edicto de expulsión firmado por los Reyes Católicos. Todo este proceso hay que ubicarlo en la Edad Media y en sus tres partes, que van desde el siglo V hasta el siglo XV.

Alta Edad Media (S.V- S.X). Se produce la expansión del islam en España. Es cuando se produce la llegada de los judíos a las diferentes ciudades españolas y se agrupan todos juntos en el mismo barrio (judería), construyen sus sinagogas y, a pesar de su aislamiento urbano, en general, tienen buena convivencia con los islamistas.

Plena Edad Media (S.XI-S.XIII). La Reconquista cristiana coincide con un auge de las ciudades y con una bonanza económica. Los judíos (aunque hay diferencias) gozan de una muy buena situación económica, en algunos casos ocupan puestos de responsabilidad cerca de los monarcas, tienen propiedades inmobiliarias y terrenos y ejercen profesiones en las que son muy valorados, por ejemplo, la medicina.

En algunas ciudades, en la segunda mitad del siglo XIII se producen guerras entre monarcas para aumentar su poder y discursos de oído hacia los judíos que son víctimas de asesinatos e incendios de sus casas y propiedades lo que supone un prematuro exilio.

Baja Edad Media (S.XIV-S.XV). La peste asola no sólo España sino Europa, provocando graves crisis económicas y sociales. Revueltas entre nobleza y burguesía y los reyes fortalecen su poder. Ya en el siglo XIV, una parte de aljamas que se sienten atacadas en contraposición a otras que mantienen su buena convivencia con cristianos que mantienen hasta el año 1492, cuando se produce la expulsión inmediata de los judíos; unos decidieron irse al exilio para no volver, otros se fueron, pero volvieron, otros se convirtieron de verdad y otros se convirtieron sólo en apariencia (criptojudíos).

Con este planteamiento genérico, haremos un breve recorrido histórico para exponer la presencia judía por todas estas ciudades españolas y para pasearlas en profundidad es muy recomendable dejarse guiar y acceder a la web, redjuderias.org.

Ruta Juderías Gallegas y de León

Tui (Pontevedra). El núcleo original de la judería estaba cerca de la sinagoga, actual calle Las Monjas. Otro núcleo se situó en la actual calle Obispo Castañón. En estas dos calles se puede ver intacto el trazado medieval. Un tercer núcleo estaría en la actual calle Tyde. Significativo es el caserón de los Sarmiento-Celaya, edificado sobre la sinagoga.

De interés especial: el Museo Diocesano que alberga 14 sambenitos, que son una colección de cinco lienzos en los que se nombra a 14 penitenciados entre los años 1617 y 1621 y son los únicos conservados de la Inquisición en España. Casa de Salomón (calle Canicouba), propiedad del mercader Salomón Caadia, única en Galicia por su tipología, que incluye un patio central. Del siglo XIII data La Menorá, grabada en una de las piedras del claustro catedralicio, que es testigo de la convivencia entre judíos y cristianos.

Ribadavia (Orense). Además de pertenecer a la Comarca del Ribeiro (Alberga el Museo Enológico de Ribeiro), y precisamente por su gran actividad vinícola, supuso que una gran comunidad judía se asentara en torno a la Porta Nova, en la zona oeste de la muralla. En 1386 la mitad de los habitantes de la localidad eran judíos que se dedicaron a la comercialización del vino, administración de bienes y rentas. Aunque no han sobrevivido restos físicos, sí hay una abundante nomenclatura en sus calles, y sus huellas en la gastronomía y costumbres locales, muchas de las cuales se muestran en la Festa da Historia que se celebra a finales de agosto.

De interés especial: Centro de Información Judía de Galicia ubicado en el Pazo de los Condes de Ribadavia, precioso edificio de los siglos XVII-XVIII situado en la Plaza Mayor. La Casa de la Inquisición, se ubica en un palacio fortificado con un patio renacentista en su interior.

Monforte de Lemos (Lugo). Durante varios siglos la población sefardí gozó de prestigio e influencia en la sociedad, llegando a mantener una relación cercana y de confianza con los señores de Lemos, sobre todo a partir del siglo XIV. Los sefardíes llegaron a tener puestos de gran relevancia en la corte del rey castellano Alfonso XI. Imágenes como las estrellas de David dibujadas en la Torre del Homenaje hasta las casas visibles en las calles Zapaterías o Pescaderías son las huellas de los sefardíes.

De interés especial: Calle Falagueira con la casa construida sobre una sinagoga que conserva dos cuevas, siendo una de ella el mikvé (es como un aljibe en donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo) y casa de los Geibor, una de las familias judías más notables. Imprescindible, aunque fuera del legado sefardí, es el Monasterio benedictino del S.XVI, el Palacio de los Condes de Lemos y el Real Seminario de Estudios, conocido como ‘El Escorial gallego’.

León. La judería, en un principio, estaba situada en Puente Castro (Castrum ludeorum), un enclave alejado del centro de la ciudad y que ya en el siglo X se estableció una comunidad sefardí. La ruta jacobea ayudó a que la judería creciera y prosperara mucho convirtiéndose en una aljama célebre por la calidad de su trabajo artesanal del cuero y de la plata. Posteriormente se instalan, ahora sí, en la ciudad de León, cerca de la parroquia de San Martín, calles aledañas y hasta llegar a la actual calles Santa Ana, en su día calle Silvana, en honor de la familia judía, los Silván.

A partir del siglo XIII la situación de los sefardíes no fue cómoda. Reseñable la figura del rabino judío sefardí, Moisés de León (1240-1305)autor del Zohar o Libro del Esplendor que es una obra cabalística y críptica de la Torá. Hay dudas de si nació en León o en Guadalajara y de si fue autor del Zohar o recopilador de numerosos textos… Lo que sí está confirmado es que fue muy relevante para los judíos de las Cortes de Castilla y León.

De interés especial: Barrio Húmedo que se ha convertido en un espacio muy concurrido del tapeo, comercio y mercadillos y en su Plaza de San Martín, calle Misericordia y calle Mulhacín, donde se sitúa la aljama. Cerca, y de visita inexcusable, está la espléndida Catedral de León, en cuya girola se pueden admirar unas imágenes de la primera mitad del siglo XV de judíos con vestimentas de la época. La Basílica de San Isidoro, sin legado sefardí, pero hay que visitarla. Centro de Interpretación del León Judío y del Camino de Santiago. Museo de León.

Ruta de Juderías de Castilla

Toledo. Durante la Edad Media, el barrio judío de Toledo floreció como un vibrante centro cultural y económico. La comunidad judía, durante los siglos XII y XIII, fue la más próspera y numerosa del reino de Castilla, y convivieron las tres culturas con más o menos paz, la judía, la musulmana y la cristiana. En el siglo XII, la oleada migratoria que llegó a Toledo supuso un aporte intelectual muy importante que dio lugar a la creación de La Escuela de Traductores de Toledo. La judería toledana era una ciudad dentro de la ciudad.

Como curiosidad, el famoso guitarrista Paco de Lucía decía que el flamenco tenía mucho que ver con la música sefardí que sonaba en Toledo antes de la expulsión. Su interpretación de ‘Fuente y caudal’ (1973) fusionaba siglos y avalaba sus palabras.

De interés especial: Todo el casco antiguo de Toledo es una maravilla y hablan de su pasado sefardí los barrios de Alcava, Arriaza, Assuica, Montichel, Mamanzeite… El Museo Sefardí, dentro de la medieval Sinagoga del Tránsito, construida entre 1355 y 1377 y aledaña al Convento de los Caballeros de Calatrava), es considerada como la más bella de toda Europa. La sinagoga Santa María la Blanca (S.XII) es más pequeña con columnas y arcos de herradura de estilo mudéjar. La Casa del Judío o de Samuel Ha-Levi, que mandó edificar la Sinagoga del Tránsito y una parte de ella alberga el Museo del Greco.

Segovia. Desde el siglo XIII hay buena convivencia entre judíos y cristianos. En el siglo XIV ya empieza el deterioro en su buena convivencia y en 1412, por las ‘Leyes de Ayllón’, los judíos se reubican en Plaza de la Merced y en Puerta de San Andrés, formando la primera aljama, ya que hasta entonces vivían mezclados con los cristianos en todas las calles de la ciudad. Se confiscó la Sinagoga Mayor. En 1486, la Inquisición se establece en Segovia y con el Edicto de expulsión de 1492, la aljama segoviana desaparece.

De interés especial: Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Iglesia del Corpus Cristi, antigua Sinagoga mayor que recuerda a Santa María la Blanca de Toledo; calle Judería Vieja; calle Judería Nueva en la que se ubica la casa de Samuel Dean con un precioso patio interior. El Centro Didáctico de la Judería se ubica en lo que fue la casa de Abraham Seneor, personaje hebreo importante a finales del siglo XV. Hay que recorrer “La Senda de los Suspiros” alineada con la muralla, desde donde se accederá a la antigua necrópolis hebrea. Esta senda permitirá admirar el Alcázar y la Catedral de la ciudad en todo su esplendor.

Ávila. En el siglo XII, hay constancia escrita de que existía una comunidad judía y, en el siglo XIII, surge la escuela talmúdica de Ávila, que sería una de las más importantes de Europa en los siguientes 200 años. En ella trabajó Moshé bem Sem Tob de León, que vivió en la ciudad 11 años (1295-1305) y donde escribió el Libro del Esplendor. Ávila tuvo una de las aljamas más importantes de la península y aunque gozó de protección por parte de los Reyes Católicos en su ‘Carta a favor de los judíos abulenses’ en el siglo XV, el Concejo de la ciudad les obligó a concentrarse cerca de la puerta de Malaventura.

De interés especial: Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Todo el casco antiguo de la ciudad con sus numerosas iglesias y su muralla merecen ser conocidas. Aunque contó con cuatro sinagogas, lo cierto es que hay muy pocos vestigios de la huella judía. Aún así, la Plaza del Mercado Chico, los arrabales de San Segundo y del Puente y las Tenerías de San Segundo nos hablan de ese pasado sefardí.

Béjar (Salamanca). En el siglo XIII, la aljama de Béjar contaba con todas las instituciones de una comunidad judía, que funcionaban con mucha autonomía. Gozaban de una buena situación económica, con propiedades inmobiliarias y terrenos, y sus aportaciones al tesoro real eran considerables. En el siglo XVII, en Béjar ya se habían mezclado cristianos, criptojudíos (falsos conversos que en la intimidad seguían con sus costumbres hebreas) y los que emigraron y volvieron conversos.

De interés especial: Museo Judío David Melul, es el segundo más grande de historia judía en España después del de Toledo. Ubicado en una casa solariega del siglo XV, forma parte de un conjunto monumental lleno de historia, donde conviven iglesias, fábricas textiles del siglo XVIII y antiguos palacios. David Melul era un joven judío de Melilla que estudió en Béjar en los años cincuenta.

Ruta de Juderías Extremeñas

Hervás (Cáceres). Localidad de origen templario, como lo es la ermita de San Gervasio. Formó parte del señorío de Béjar y, de hecho. la comunidad judía de Hervás siempre fue considerada como parte de la aljama bejarana. A finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV, la comunidad judía de Hervás vivió sus mejores momentos por la llegada de numerosos judíos procedentes de Andalucía y de Castilla. Tras el Edicto de expulsión, los judíos que se quedaron, para mostrar su conversión, crearon la Cofradía de San Gervasio y San Protasio.

De interés especial: Su casco antiguo conserva intactas sus calles, casas y edificios que recuerdan su pasado judío y que es la consecuencia de un gran trabajo de rehabilitación y conservación. Todo el casco antiguo merece un paseo tranquilo en el que se podrán observar en las casas numerosas estrellas de David, así como menorás.

La calle Rabilero era donde se concentraba la mayor parte de la comunidad judía y estaba ubicada la sinagoga. Desde 1997 se celebra Los Conversos de Hervás, un festival que escenifica la convivencia entre judíos y cristianos y su legado hasta nuestros días, a través del teatro, la música y la gastronomía.

Plasencia (Cáceres). En el año 1186, ya existía una comunidad judía muy asentada y en perfecta convivencia con los cristianos. En 1412, estaban ubicados en la zona conocida en La Mota, alrededor de la sinagoga, y en la segunda mitad del siglo XV, abandonan este lugar y se instalan en otras partes de la ciudad y se construye una nueva sinagoga. Con el Edicto de 1492, los sefardíes se fueron a Portugal y algunos volvieron ya convertidos al cristianismo.

De interés especial: Pasear por las calles Trujillo, Zapatería y la Plaza Mayor. El cementerio judío, en El Berrocal. La entrada a este cementerio estaría en una puerta ubicada entre las puertas de Trujillo y Coria y de la que se han encontrado restos en las excavaciones arqueológicas del Parador de Turismo.

Cáceres. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La comunidad sefardí vivió al sureste de la antigua ciudad amurallada de Cáceres desde el siglo XIII hasta el año 1478, cuando más de 100 familias se tuvieron que trasladar a la judería nueva, en los alrededores de la actual Plaza Mayor. Describir todo lo que se puede ver en Cáceres se escapa de unas líneas, así que lo mejor es pasear por todas sus callejuelas y casas bajas de la judería, será un viaje al pasado imprescindible.

De interés especial: Museo de Yusuf al Burch. Barrio de San Antón, donde se ubicaba la primera judería de Cáceres, que nos trasladará al siglo XII, donde convivían judíos y musulmanes. Exposición ‘Sabores y Aromas de Sefarad’, que conecta historia, simbología, identidad y cocina, hasta el 30 de septiembre en el Baluarte de los Pozos uno de los edificios más emblemáticos de la judería.

Ruta de Juderías Andaluzas

Jaén. En esta ciudad, los judíos vivieron durante doce siglos y sus huellas están en el barrio judío. Durante los siglos IX y X, la aljama vive una gran bonanza y en Jaén, en esta época nació y vivió Hasday ibn Shaprut, uno de los hijos ilustres y una figura brillante de Sefarad. Médico, diplomático y consejero de los califas cordobeses -Abderramán III y Alhakem I- es considerado como el precursor de la gran edad de oro de la cultura judía en España y en el mundo. A finales del siglo XIV, la instalación de la Inquisición en Jaén y la publicación del Edicto de expulsión en 1492, concluye con la desaparición de la aljama jienense.

De interés especial: Las calles del Rosto, Santa Cruz, Martínez Molina y Huertas abren un entramado de callejuelas que llevan al límite de la antigua judería; el barrio de Santa Cruz. Santa Capilla de San Andrés. Restos Puerta de Baeza de las murallas con su gran menorá que rinde homenaje “a las familias españolas de la diáspora sefardí”. El Convento de Santa Clara está levantado sobre una sinagoga. En el muro este de la catedral, con la popular estatua de La Mona.

Lucena (Córdoba). Conocida como ‘La Perla de Sefarad’. Durante los siglos IX al XII, la ciudad se convirtió en una de las comunidades judías más destacadas de Al-Andalus. Aquí se establecieron prestigiosos filósofos y poetas de la época, siendo conocida como “La ciudad de los judíos”. Lo cierto es que todo el recinto amurallado con medina en el interior albergaba en exclusividad a toda la población judía que la fundó en el siglo VIII d.C. y extramuros se encontraba el cementerio del que se han excavado 346 tumbas.

Era tal su atractivo para los sefardíes, que en el siglo XVI muchos judíos conversos volvieron a Lucena y desempeñaron puestos muy influyentes y gozaron de una desahogada situación económica. Gran parte de la élite lucentina de los siglos posteriores tienen su origen en familias de judeoconversas.

De interés especial: Iglesia de Santiago. Iglesia de san Mateo, levantada sobe lo que fue primero mezquita y luego sinagoga. En la misma plaza hay constancia de que estaban los baños y la escuela talmúdica. Llano de las Tinajerías, donde estaban concentradas la mayoría de las alfarerías. La necrópolis judía que es una de las mejor conservadas en Europa. Castillo del Moral y su Torre del Homenaje, que alberga el Museo Arqueológico y Etnográfico de Lucena. El Palacio de los Condes de Hust (actual Biblioteca Municipal) y el Palacio de los Condes de Santa Ana (actual Centro de Interpretación de la Ciudad).

Córdoba. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sede permanente del archivo de la Red. Cuando Abderramán III se convierte en califa en el año 929, tenía a su lado como hombre de confianza a Hasday ibn Shaprut, judío, médico, ministro de finanzas del califato y diplomático. Dada su gran influencia y poseedor de una enorme fortuna patrocinó a poetas, filósofos y científicos y fundó en Córdoba una escuela de estudio del Talmud.

En el siglo XI y XII, todo cambió por las normas férreas del islam. En esta época, nació Maimonides, un sefardí muy famoso e influyente. En el siglo XIII, con la conquista cristiana, la judería cordobesa vuelve a resurgir y a comienzos del XIV construye la sinagoga en la calle de los Judíos. Con el edicto de 1492, desaparece la aljama cordobesa, quedándose sólo los conversos.

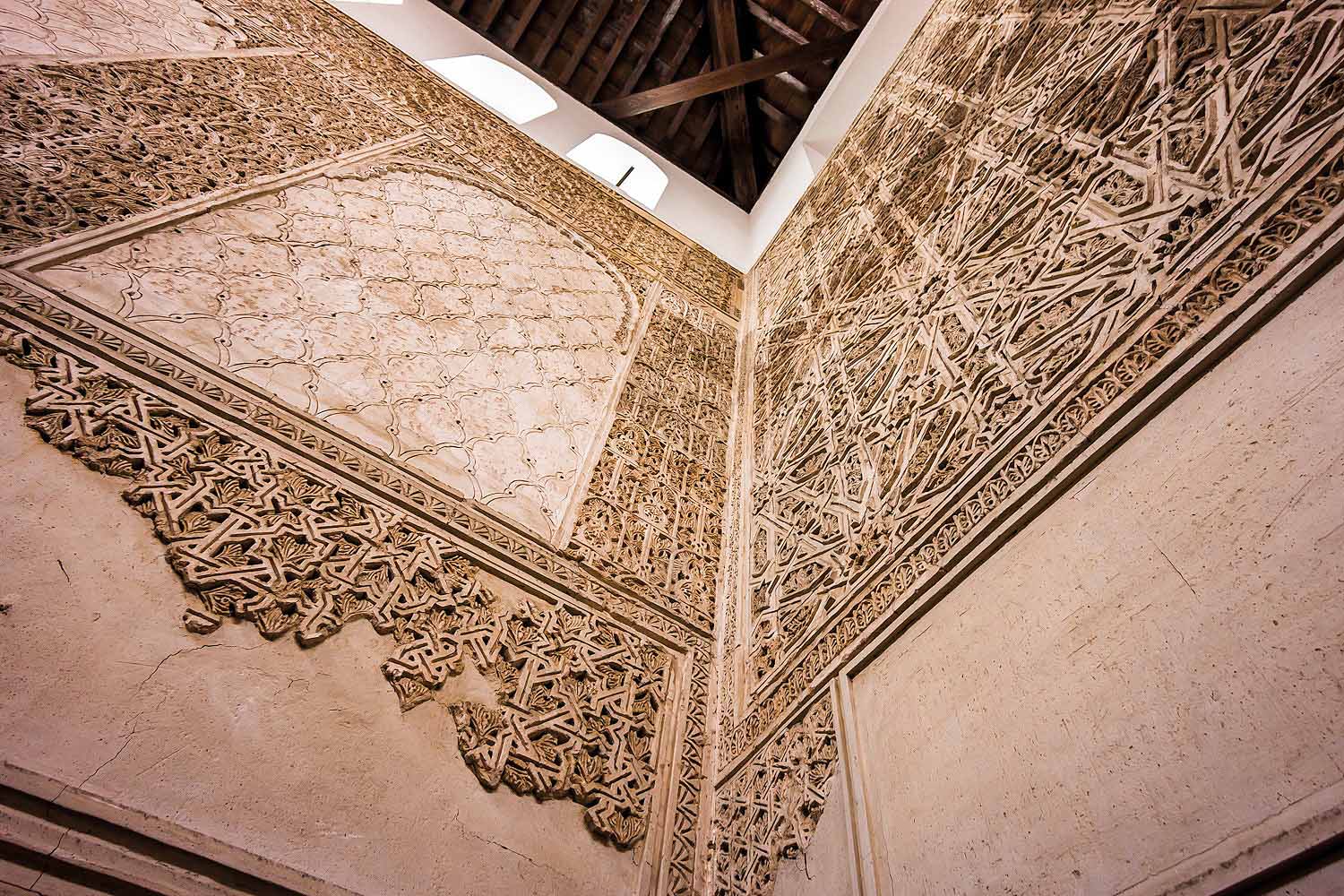

De interés especial: La Sinagoga de Córdoba, única en Andalucía y la tercera mejor conservada de la época medieval en Europa, construida en 1314-1315. Está declarada como Monumento Nacional desde finales del siglo XIX. Puerta de Almodóvar, por donde se entraba a la judería. La Sinagoga, en la calle Judíos, 20, y que desemboca en la plaza de Maimónides. Casa de Sefarad del siglo XIV. Museo Arqueológico.

Ruta de Juderías Mediterráneas

Barcelona. Parece ser que, desde el año 850, ya había presencia sefardí en la ciudad. En el siglo XIV ya eran 4000 judíos. En el siglo XIII, había dos juderías o calls. Trabajaban en diferentes oficios artesanales, eran prestamistas y estaban muy bien considerados como médicos en todos los reinos cristianos. Poseían frutales, huertas y viñedos fuera de la ciudad, así como su cementerio. Como curiosidad, Montjüic significa Monte de los Judíos. El buen ambiente ente judíos y cristianos se deterioró en el siglo XIV, con sucesivas normas discriminatorias, y la aljama o call barcelonesa desapareció casi al final del siglo XIV.

De interés especial: Calles Banys Nous, Sant Sever, del Bisbe y Call forman una zona de numerosas muestras de la arquitectura sefardí y conformaba una de las dos juderías que hubo en Barcelona. Museo de Historia de Barcelona. La Sinagoga Major. El Call Menor, delimitado por las calles Boquería, Avinyó, Lleona y Rauric. De especial encanto la calle del Arco de Santo Eulalia.

Sagunto (Valencia). Aquí se ubicó la comunidad judía más antigua de toda España. A partir del siglo XIV, sufren persecuciones, exilios y, en algunos casos, volvieron a Sagunto. Ya en el siglo XV, la salida es casi total de los sefardíes no sólo de Sagunto, sino de Valencia y de otros puntos de Aragón con destino a Nápoles y Pisa. El barrio judío conserva su trazado medieval y un arco de entrada muy icónico.

De interés especial: Puerta de la Sangre o Portalet de la Judería, por donde se entraba en lo que fue la Aljama de Sagunto. Casa de los Berenguer. Necrópolis judía, que está, sin duda, entre las más importantes de España. Museo Epigráfico. Museo Histórico que ocupa un edificio de principios del siglo IV por la familia judía de los Legem. Museo Arqueológico, Casa dels Berenguer, el Castillo y el Teatro romano.

Lorca (Murcia). En la segunda mitad del siglo XIII ya hay las primeras referencias a los judíos en esta ciudad. Estaban cerca de la nobleza y, a comienzos del siglo XV, los judíos estaban reagrupados dentro del recinto del castillo. Viven una bonanza económica y, en este siglo, construyen la Sinagoga, que llegó a ser la segunda aljama más importante del Reino de Murcia.

De especial interés: Parque Arqueológico del Castillo y Sinagoga. Museo Arqueológico Municipal. Durante todo el mes de septiembre, bajo el lema “El Pueblo del Libro”, la ciudad acogerá recorridos guiados a la judería, a la sinagoga, al ciuFront y al MUAL, teatro y actividades infantiles y gastronómicas. Este evento se encuadra en las actividades de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía.

Estella-Lizarra (Navarra). En la segunda mitad del siglo XI ya había presencia judía en Estella, pero la ciudad como tal no se funda hasta 1090, cuando el rey Sancho Ramírez decide asegurar la zona frente a las agresiones musulmanas y proteger el Camino de Santiago. La comunidad judía estaba situada en el Barrio de Elgacena, la judería más antigua de Navarra. En el siglo XIV, se produce un asalto a la judería con asalto a las casas y asesinatos a los judíos. Aunque la judería logró recuperarse, lo cierto es que el Edicto de 1492, terminó por afectar a todos los judíos que residían en Estella.

De especial interés: En la Oficina de Turismo hay una maqueta que representa lo que era la judería. La muralla de la ciudad protegía la llamada judería nueva y la Rúa de las Tiendas, paso obligado del Camino de Santiago, era donde estaban los comercios de los judíos. Bajo los cimientos de la Iglesia de santa María Jus del Castillo estaba la sinagoga.

Calahorra (La Rioja). Durante el siglo XIII, la aljama calagurritana era la más importante de la Rioja. Los sefardís estaban plenamente integrados en las labores administrativas y participaban en todas las actividades destinadas a mejorar la vida de la localidad. Tenían posesiones y contaban con sus fueros específicos. Hasta el siglo XV, la comunidad hebrea permaneció en Calahorra sin ningún tipo de problema de convivencia.

De especial interés: Aunque los restos físicos de la judería son escasos, estaba en la parte alta de la villa, cerca del castillo y que las localizaciones eran Torre de la Cantonea, Torre Mayor y Rasillo de san Francisco y la Puerta de la Judería. En la catedral de Calahorra se conservan unos documentos de valor incalculable, la llamada Torá de Calahorra.

Tarazona (Zaragoza). A partir de 1119, la comunidad judía fue prosperando y fue una de las más importantes de Aragón. En el siglo XIII, Tarazona vivió una edad de oro y los sefardíes estuvieron muy implicados en este auge. Por ejemplo, los hermanos Portella, prósperos comerciantes de cereales, pagaban ellos solos en el año 1267, una quinta pate de los impuestos de la aljama. Precisamente a Moshé de Portella está dedicado el Centro de Interpretación de la Cultura Judía.

En la primera mitad el siglo XIV llega el declive para Tarazona y, para la comunidad judía y, a pesar de los efectos devastadores, se construyó la judería nueva (año 1440) y se reconstruyó la sinagoga. El año 1492 marca la salida de una parte de los judíos hacia Navarra (reino independiente) y otros buscaron salida hacia el Mediterráneo. Algunos se convirtieron, pero estuvieron bajo sospecha y perseguidos por la Inquisición en el siglo XVI.

De especial interés: El barrio judío de la localidad es de los más bonitos de España. En La Catedral de Santa María de la Huerta se conservan numerosos archivos históricos que atesoran valiosa documentación de origen judío. Rúa Alta que lleva a un entramado de callejuelas. Casas Colgadas, fachada de la Sinagoga, Plaza de los Arcedianos, Cuesta de los Arcedianos que era la entrada a la Judería Nueva. Palacio de Santa Fé y Convento del Carmen. Centro de Interpretación de la Cultura Judía.

Aragón alberga muchas huellas del legado judío distribuidas en varias localidades y alguna de ellas como Zaragoza, Calatayud y Uncastillo están en proceso de ser admitidas a que formen parte de la Red.

Tudela (Navarra). Desde el siglo XII, ya hay constancia documental de la presencia de los judíos en Tudela. Como en casi todas las juderías, vivieron muchos años de buena convivencia, de una situación económica boyante y participaban en las instituciones monárquicas navarras. A partir del siglo XIII y hasta el siglo XV, la situación de los sefardíes se fue deteriorando hasta acabar con la desaparición de la aljama.

De especial interés: Palacio del Marqués de Huarte. Catedral de Tudela. Judería Vétula con numerosas calles estrechas y con mucho encanto. Plaza de la Judería, con el busto de Benjamín Tudela, sefardí nacido en Tudela en el año 1130 y que viajó durante 14 años por todas las comunidades judías del Mediterráneo y que escribió un Libro de Viajes que fue publicado en Estambul en 1543. Judería nueva al abrigo del castillo con las singulares calles de Pelaires y Cotapelaires.

En todas estas ciudades, el visitante podrá ver un logo que se llama RASGO, que aparece en restaurantes que indican que se ajusta a las características de calidad e identificativas de la gastronomía sefardí, que es una muestra más de la cultura sefardí que se quiere dar a conocer a todos los que acudan a estos locales. Además, este logo identifica alojamientos, comercios y servicios turísticos.

César Manuel Fernández Gil, presidente de la Red de Juderías de España: “España está muy arraigada en su pasado y el turismo es una vía de crecimiento”

César Manuel Fernández Gil es alcalde de Ribadavia (Orense). Desde enero de 2025, ostenta la presidencia de turno de la Red de Juderías de España, nombramiento que fue efectivo durante el transcurso de Fitur 2025 en Madrid. Su trayectoria incluye el cargo de vicepresidente segundo de la Diputación de Orense y una destacada labor en la promoción del patrimonio cultural sefardí.

¿Qué engloba el término sefardí?

Es la presencia judía en España y la convivencia e interculturalidad de diferentes culturas y religiones que convivían; la cristiana, la judía, la musulmana. En ese escenario medieval, la judía es judía sefardí. Todos los judíos asentados en la Península Ibérica (España y Portugal) se llaman sefardíes.

Este concepto de judío sefardí es previo al momento de la expulsión de los judíos de España por parte de los Reyes Católicos. Después de este episodio, una de dos, o se convertían o se iban de España. Nosotros queremos poner en valor la convivencia que existió entre las tres religiones que marcaban las tres culturas. Son más de cinco siglos de aquello y más de trece siglos de presencia judía en España. La convivencia en la actualidad es perfecta.

¿Pero el concepto de sefardí se oye poco, es decir, un judío español que viva aquí, dice que es sefardí o simplemente judío?

Pues eso ya no lo sé, pero vamos que son españoles, viven aquí y sin ningún problema.

¿Qué es la Red de Juderías-Caminos de Sefarad?

Es una asociación que aglutina a veintiuna ciudades españolas, con la finalidad de preservación y recuperación del patrimonio histórico sefardí de todas ellas. Las ciudades nos unimos para esa finalidad.

¿Cuándo se creó y con qué objetivos?

En 1995, y como he dicho antes para poner en valor la riqueza monumental, urbana, costumbres y gastronomía y todo ello ligado a los sefardíes.

¿Qué organismo fue el impulsor de esta Red?

Fueron varios ayuntamientos, entre ellos, Ribadavia, Girona, Barcelona, Hervás… Surgió porque compartían este pasado de tradición judía y decidieron crear un organismo supramunicipal y que sirviese como herramienta con una estrategia común.

¿Con que instituciones tiene relación la Red de Juderías?

Con varias nacionales e internacionales. Así con la ONU Turismo, con la Agencia Española para la Cooperación Internacional, con todas las comunidades judías, con la casa Sefarad en Israel….

¿Qué condiciones y requisitos deben tener una ciudad para pertenecer a la Red?

En primer lugar, deben aportar documentación de que ha habido presencia judía en su municipio; que hayan dejado un legado cultural, material o inmaterial y que forme parte de la identidad del pueblo. Un segundo paso es que se realiza una visita técnica para la comprobación de una serie de requisitos como la conservación de los edificios, centros de interpretación, cumplir unos estándares como destino turístico y que demuestren que tienen capacidad para mostrar a los visitantes ese pasado sefardí en cualquiera de sus ámbitos.

Cada determinado tiempo se abren procesos de apertura y de adhesión. En este momento, hay cinco ciudades que lo han solicitado: Uncastillo (Zaragoza), Calatayud (Zaragoza), Valencia de Alcántara (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Melilla. La semana pasada, Sevilla acaba de solicitar el reingreso.

¿Cómo se resuelve la entrada a la Red?

La decisión la toma la Mesa de Presidencia, que está compuesta por el presidente del año anterior, el actual y el del año siguiente. que se sabe quién es porque el cargo dura un año y es por orden alfabético y otras tres ciudades más. De esta manera, se da continuidad a los procesos abiertos, sino sería más lento el empezar todos los años de cero con componentes de la Mesa diferentes.

Las juderías tienen un aspecto urbanístico, monumental, etnográfico, lingüístico… ¿cómo lo transmiten?

Diferentes actividades culturales, obligaciones, conciertos, convocatorias para el público infantil y juvenil, exposiciones y además se establece toda una oferta turística que incluye recorridos, visitas guiadas, hoteles y restaurantes con gastronomía sefardí.

La oferta turística tendrá que ser muy estable y que responda a lo que la Red quiere transmitir, ¿no?

Es uno de nuestros objetivos principales; no sólo mantener un nivel excelente de la promoción turística de nuestras ciudades sino seguir mejorando cada día. Todas las ciudades de la Red somos de una tipología muy diferente, con realidades e inquietudes muy diversas y eso es precisamente lo que nos enriquece a todos.

¿Cómo se subvenciona la Red de Juderias?

Primero, una financiación municipal con las aportaciones de cada una de las ciudades socias y buscamos subvenciones a través de proyectos concretos, financiación pública través de presentación de proyectos en convocatorias de entidades públicas y luego, pequeñas aportaciones privadas.

Y desde el gobierno de la nación, hay una subvención pública ya que la Red de Juderías está desarrollando el programa ‘Phygital. Localización, comunicación y propuestas. Experiencias en tiempo real’, en colaboración con la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la intervención de la empresa tecnológica Seeketing.

Su objetivo es mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la gestión turística de los enclaves históricos de sus ciudades asociadas. Instalados los sensores en todas las juderías, nosotros somos los responsables de la comunicación, sensibilización, promoción… Y eso es un dinero que se está gestionando de carácter público.

¿Por qué es necesario no sólo mantener la Red sino propagarla?

Por la importancia mantener la defensa de nuestro patrimonio. La realidad actual es una España que está muy arraigada en su pasado, y ver la red como una oportunidad de crecimiento y el turismo es una vía muy importante para conseguirlo en todos los sectores. Para seguir desarrollando y mejorando.

Por ejemplo, el día 24 de junio 2025, se celebran diez años de la promulgación de la ley que permitía que los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 puedan recuperar la nacionalidad española. 130.000 personas accedieron a esta solicitud. La Fundación Hispano-Judía y la creación del Museo Hispano-Judío cobran una relevancia especial con el objetivo de crear un espacio donde se recupere el pasado, se valore el presente y se inspire el futuro. Es una misión educativa, cultural y humanista.

¿La Red de Juderías tiene presencia fuera de nuestras fronteras?

Sí, en Portugal, en Miami, en China, en Latinoamérica, en Panamá… Y uno de nuestros objetivos es ampliar esta red internacional ya que hay juderías en todo el mundo. En EEUU hay once millones de judíos.

¿Qué acciones tiene previstas realizar en este año de su presidencia en la Red?

Internacionalización en Europa. En un ámbito superior, estamos pendientes de firmar un acuerdo con ONU Turismo, Agencia Internacional… Agencia de Cooperación con sus consulados y esto es básicamente para este año. La red está a su vez realizando cambios internos con el cierre de las nuevas ciudades que se quieren incluir.

Una última acción destinada a seguir poniendo en valor el legado histórico de las juderías, ha sido que la propuesta de César Fernández de que el día 31 de marzo, día en que se firmó el Edicto de expulsión de los judíos de España, sea declarado el Día de la Cultura Sefardí, fue aceptada por unanimidad por todos los miembros de la Red.

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi