Por Jesús Jambrina Pérez

Bibliografía completa: artículo publicado en Navarro Zamora, Almudena y Ana Belén López Tárraga (Editoras), Fermoselle, la Villa del Vino, una aproximación histórica, geográfica y cultural a su mundo vitivinícola, Ediciones Universidad de Salamanca, 2025, pp. 139-62.

Fermoselle, judíos por los cuatro costados,

si no lo quieres creer,

en la puerta de la iglesia lo verás pintado

RESUMEN: Este trabajo intenta una metodología de estudio acerca de los judíos de Fermoselle a partir de la compilación, contextualización e interpretación crítica de todos los datos e informaciones que se encuentran disponibles acerca de esta comunidad hasta ahora. La premisa del trabajo parte del hecho de que Fermoselle, por un lado, se encuentra aislado de los centros principales de poder en la edad media y por otro, se localiza en la frontera con el reino de Portugal, lo cual hace que tengamos que indagar sobre las relaciones de los judíos con sus correligionarios del otro lado de La raya, antes y después de 1492. En ese sentido, este trabajo también propone un acercamiento desde la perspectiva de los estudios de fronteras en los cuales las historias y las culturas de las poblaciones que habitan estos lugares, al margen del colectivo del que hablemos, se entretejen a través del tiempo y la geografía. Esto es relevante para muchos judíos que, sobre todo a partir del siglo XI, debido a los prejuicios y las persecuciones, primero de los almorávides y almohades y luego de la inquisición, en especial luego de los ataques violentos de 1391, siempre buscaron refugio en ciudades y poblados alejados de las dinámicas centrales. Si bien las menciones directas a judíos en Fermoselle durante la edad media son escasas, sin embargo, puede decirse que son significativas al calificarle de aljama, con al menos una sinagoga, una calle de la judería y algunos nombres propios de hebreos de la villa. Este trabajo es el primero en reunir en un solo texto la huella colectiva de los judíos fermosellanos.

Palabras claves: Judíos Hispano Portugueses; Edad Media; Zamora; 1492; Sefarad; sefardí; inquisición; Genealogía; estudios de fronteras.

ABSTRACT: This paper proposes a methodology to study the Jews of Fermoselle through an interdisciplinary analysis of all the archive documentation available so far about this community. The premise of the proposal comes from the fact that Fermoselle was isolated from large urban centers in the Middle Ages, and also located in the border between two kingdoms, Leon and Portugal, which needs to be considered when exploring the lives of the Jewish communities on both sides of the border, before, and after 1492. In that sense, this paper works within the perspective of frontier studies in which the life and cultures of people living in these areas, beyond their religious, political and economic natures, intertwines across geography and time. This is relevant for the history of the Jews in Iberia because, since at least the 11th century, due to prejudices and persecution from the Almoravid and Almohads invasions, and particularly after 1391, and the inquisition, Jews massively fled populous aljamas and Jewish Quarters across Al Andalus, Castile, and Aragon, seeking refuge in small towns and middle size cities as far as possible from the major urban centers. If the mentions to Jews in Fermoselle are certainly scarce during the Middle Ages, they are reveling as archival records name the villa as an aljama, with at least one synagogue, a main street of the Jewish Quarter, and several references to known Jews living here. This is the first text compiling the collective trace of the Jewish community in Fermoselle.

Keywords: Iberian Jews; Middle Ages; Zamora; 1492; Sepharad; Sephardic; Inquisition; Genealogy; frontier studies.

1. INTRODUCCIÓN

Fermoselle, tal vez, el pueblo de la frontera entre España y Portugal, en la provincia de Zamora, que más atención ha recibido en los últimos 15 años acerca de su pasado judío. A pesar de la reducida documentación primaria acerca de la existencia de esta comunidad en la villa antes de 1492, el conjunto de esta, unida a la de otras fuentes como las inquisitoriales, las epigráficas y las genealógicas, así como el contexto general de la región, permiten sugerir, siempre con prudencia, la presencia de un núcleo hebreo de larga data en esta población.

El primer objetivo de este artículo es, entonces, intentar una metodología de estudio, basada en la organización de los datos e información disponibles, acerca de este colectivo y su descendencia, para visualizar, en la medida de lo posible, su huella entre los siglos XIII y XV y aún después de su salida forzosa en tanto su prole igualmente construyó sus vidas en el pueblo ya fuese como conversos, cripto judíos, judaizante o sinceros cristianos.

El segundo propósito es ofrecer a futuros investigadores un punto de partida para indagar más y mejor en esta parte de la historia local y regional, pero también nacional e internacional, pues no poco judíos y sus descendientes se movieron en todo el territorio aledaño a ambos lados de La Raya e incluso cruzaron el atlántico. El texto tendrá un orden cronológico, contextualizando este legado en la zona y proveyendo un cuadro más amplio sobre él.

2. ANTIGÜEDAD

El consenso historiográfico moderno, sustentado sobre todo en restos arqueológicos, epigrafías y fuentes documentales diversas acepta que los judíos llegaron en grupos numerosos a la península con las tropas romanas alrededor del año 161 a.e.c. [1], aunque desde antes ya existían pequeños asentamientos como parte de las colonias fenicias, griegas y cartaginesas. Entre las referencias más antiguas que tenemos en el suroeste de lo que hoy es España se encuentra una lápida de finales del siglo IV o principios del V e.c., dedicada a Annianus Peregrinus, exarconte de dos sinagogas, un cargo civil de dicha institución religiosa. En la pieza se observan dos menorás o candelabros de siete brazos, el símbolo más antiguo de la fe mosaica, según la tradición, ordenado a construir por el mismo Dios (Éxodo 25:31). La pieza se puede ver en el Museo Romano de Mérida [2] (figura 1).

Fuente: Museo Romano de Mérida

A través del estudio de esta pieza, el lugar donde se descubrió y sus decoraciones, se puede deducir un importante cúmulo de datos: en la Mérida de la época había al menos dos sinagogas, es decir, existía una comunidad lo suficientemente numerosa para sostener dos templos en los cuales debían oficiar al menos un rabino en cada uno, debían tener como mínimo un Sefer o rollo de la Torah en cada sinagoga, hubo cementerio, además de algún tipo de espacio para la instrucción religiosa y una estructura jurídica liderada por los mayores más conocedores de la halajá o ley judía. Lo mismo es muy posible que se repitiera en otras villas y ciudades hispano-romanas, ubicadas en o en las cercanías de la Calzada de la Plata [3].

Las legiones romanas, entre quienes, además de itálicos, también había judíos, galos, sirios y germanos (García, 1987, p. 23), eran acompañadas en sus desplazamientos por todo tipo de personas que servían a las legiones en sus necesidades, labores por las que, como es natural, cobraban. En ese sentido, fueron los soldados imperiales los que pusieron las primeras piedras de muchas poblaciones ibéricas que con el tiempo se convertirían en grandes urbes, siendo la fundación de, por ejemplo, la propia ciudad de León, heredera de la Séptima Legión. Y no sólo campamentos,

coliseos, puentes, acueductos, baños, calzadas y villas dejaron los romanos, sino descendencia, en muchos casos, sino en la mayoría de ellos, mezclada con los indígenas, en el caso de la provincia de Zamora, vacceos, vetones, astures y lusitanos, entre otros, que con el tiempo fueron latinizados.

3. EDAD MEDIA

«Se sabe que vives en Zamora

y muchos otros me dicen que crees en la Torá»

(J. Alfonso de Baena)

A partir de la conversión al catolicismo de Recaredo, en el año 589, los judíos comenzaron a ser perseguidos, decretándose una primera expulsión en el año 616, a causa de la cual estos salieron, principalmente, hacia el norte de África. Debido a los decretos visigodos en los distintos concilios, por los cuales sabemos de la considerable presencia hebrea en Iberia, es muy posible que muchos judíos, asentados desde la época romana, comenzaran a considerar el cripto judaísmo o marranismo, como se le llama en el área que nos ocupa, como forma de sobrevivencia (García, 2002, p. 36). En cualquier caso, sabemos que no abandonaron completamente Hispania porque, según relatan las crónicas árabes, en el año 711, estos últimos dejaron a los judíos como administradores de algunas grandes ciudades, entre las que se encontró Zamora, según Cesáreo Fernández Duro (Fernández, 1882, p. 172).

Según Felipe Maíllo Salgado, entre 711 y 750, en Zamora y sus alrededores se establecieron principalmente bereberes, los cuales, debido a la escasez de alimentos y las luchas entre ellos mismos y con los muslimes, se retiraron al norte de África, facilitando la llegada de Alfonso I, reinado entre 739 y 755, quien trasladó a los cristianos a Asturias. Un siglo después, en el 893, la ciudad fue repoblada por Alfonso III con mozárabes de Toledo, quienes reconstruyeron y fortificaron Zamora (Maíllo, 1991).

Laurenziana, Florencia, Italia, MS Laurenziana Ashburnham 17, Folio 18. Los restos

de San Ildefonso (606-667) reposan en la iglesia que lleva su nombre en Zamora y

habría sido trasladado por toledanos para preservarlo de las invasiones sarracenas.

Durante varios siglos permanecieron ocultos, pero en el siglo XIII fueron encontrados

por el obispo Suero, quien le dedicó un espacio junto a los de San Atilano

Fuente: Scala/Art Resource, NY

Durante todo el siglo X, la ciudad del Duero sufrió varias aceifas –901, 938, 959, 979, 981, 984, 986, 988, 999–; algunas las resistió, pero ante otras cayó. Sin embargo, los musulmanes nunca se asentaron por largo tiempo aquí y a inicios del siglo XI, a partir del año 1005, Zamora comenzaría su recuperación, cuyo auge se alcanzaría en el siglo XII cuando el cronista al-Idrisi la describe «como una de las capitales de los cristianos con sólidas murallas, tiene muchos campos fértiles y viñas y sus habitantes son ricos y comerciantes» (Maíllo, 1991).

Esta ciudad, cercana a Fermoselle y con la que la villa rayana tendrá una larga relación de interdependencia administrativa, por otra parte, siempre estuvo en el imaginario medieval como una de las más antiguas a donde llegaron los judíos desplazados por las guerras en Jerusalén. Los mitos y leyendas, únicas narrativas que funcionaron como historiografía por varios siglos antes de que diera paso a las Crónicas y posteriormente los primeros documentos, sostenían que:

«Acabada la fundación de Toledo, (los hebreos) pasaron adelante y llegaron al lugar donde hoy está edificada Çamora y mirando las constelaciones, el planeta, fecundidad del suelo, y las riberas de tan famoso río, acordaron edificar una ciudad y población. Fundaron pues Çamora años seiscientos poco más o menos (a.e.c.) […] los judíos de las sinagogas de Toledo y Zamora respondiesen haber hallado clima de cielo e influjo de los planetas que en Jerusalén, se confirma por lo que dice Antonio de Nájera, matemático, en su obra Astrológica Suma […] hablando del signo de Acuario dice que domina las ciudades de Jerusalén, Urbino, Constantinopla, Monferrato, Turín, del Piamonte, Rávena, Trento, Amberes, y en España, Palencia, Medina del Campo y Sevilla» (García, 1992, p. 43).

Otros relatos en la misma línea afirman que en la época del gobernador romano Galba (151-150 a.e.c), en Zamora existió un rabino de nombre Zambi Moises y que fue a los judíos de esta ciudad a los que Pablo de Tarso habría escrito la Epístola a los hebreos. No existen evidencias para afirmar esto, pero lo relevante es que a esta ciudad del Duero siempre se le asoció con una antigua presencia judía, seguramente apelando a su importancia en el momento de producir dicha mitología que, también es muy posible, contribuyera al asentamiento en la misma de muchos judíos, llegado a ser una de las aljamas más populosas del norte de la península en el momento de la expulsión.

4. LOS JUDÍOS EN EL REINO DE LEÓN

En el reino de León, donde tendríamos que enmarcar a Fermoselle, la presencia hebraica se conoce desde el siglo X en la ciudad homónima a través de la conversión al cristianismo –se hizo monje– de un judío llamado Habaz. También sabemos que entre los años 956 y 959, Hasday ibn Shaprut (915-990) vivió varias temporadas en León como diplomático de Aldebarán III (Carriedo 21-60). Asimismo, Justiniano Rodríguez Fernández refiere la temprana posesión de tierras y viñedos por parte de judíos en el antiguo reino: «En el año 984, día 6 de abril, hallamos la mención

del hebreo Vita y su esposa doña Vita, con las de Abraham y su mujer Justa, a quienes Juliano y su esposa Materna venden por precio de nueve argentos una viña en Alija, colindante con otras propiedades de los compradores…» (Rodríguez, 1969, pp. 59-61).

El mismo historiador menciona otras posesiones judías en los pueblos de Marialba, Marne, Valdesogos y Villaturiel. El Fuero de León, año 1017, válido para todo el reino, reconoce a los judíos en

igualdad de condiciones con los cristianos en la tasación de casas, aunque las viejas legislaciones visigodas, con sus altas y bajas, continuaron ejerciendo influencia en las decisiones y las creencias populares (Rodríguez, 1969, p. 66).

El Fuero de Zamora (1062), cuyo original está extraviado o perdido, no menciona a los judíos que, sin embargo, por otros documentos, se sabe que existían. Dice Fernández Duro:

«[Fernando I] Dio al pueblo de su hechura fueros y privilegios, con las antiguas leyes de los godos, aumentadas en muestra de predilección, sabiéndose tan sólo, por haberse perdido este interesante documento, que acordó derechos e inmunidades a los hebreos, restaurando por tanto la Aljama, que ellos suponen contemporánea de Nabuconosor» (Fernández, 1882, p. 231-232).

En Zamora capital, los hebreos crecieron de manera sostenible a partir del siglo XI con la llegada de repobladores atraídos por Fernando I [4]. Dos sitios extramuros recibieron sus Fueros, Santa Cristina (1062) y la Puebla del Valle (1094), hoy barrio de La Horta, lugar este último, donde, según Fernández Duro, se labró sinagoga (Fernández, 1882, pp. 314-315). En ninguno de los dos Fueros se menciona a los judíos, pero por otras fuentes se sabe que se encontraban en los alrededores de la actual Catedral y el Castillo (Ferrero, 2014). Es de esta época, según Álvaro López Asencio, el candelabro de la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, encontrado por los arqueólogos en 1989 (figura 3).

Refiriendo a los Fueros otorgados por Alfonso VI, caracterizados por una política favorable a los judíos, muchos de ellos, escapando de las taifas, María Fuencisla García Casar escribe:

«De todo lo expuesto (38-41) [5] puede deducirse que, pese a algunas medidas segregacionistas, los siglos XII y XIII se caracterizaron por el clima de convivencia armónica y estable de ambas culturas. A ello contribuyó «la expansión política, militar, demográfica y económica; la tendencia al alza que caracteriza estos siglos en los reinos peninsulares explicaría que, salvo raras excepciones, judíos y cristianos hayan mantenido cordiales relaciones y haya podido ser considerada la península –Castilla (y León), especialmente– ejemplo de convivencia de tres comunidades» (García Parrondo, 1987, p. 41).

5. LA JUDERÍA DE FERMOSELLE

Hasta hoy no se conoce dónde estuvo la judería de Fermoselle, ni su sinagoga, aunque sí hay referencias a que pudo haber estado en lo que se llamó la Bodega del Obispo, en el barrio de Las Tallerinas (Armenteros, Conde y González, 2019) muy posiblemente en referencia al Obispo Suero Pérez (~1244-1286), a quien, en 1255, Alfonso X entregó la villa en señorío y en la cual el clérigo falleció, después de haberla repoblado y expandido. Fue a este eclesiástico, precisamente, a quien se debe la primera mención, hecha en 1259, a la aljama de los judíos de Zamora, es decir, la reconoció como comunidad mayor en comparación con la de una judería (García, 1992, p. 96).

De la época anterior a 1492 e inmediatamente posterior, no es mucha la información de la que se dispone, aunque la que existe retrata a una numerosa comunidad judía en la villa y sus alrededores. Por ejemplo, Yitzhak Baer menciona presencia judía, agrícola, en Fariza en el año 1294 (Baer, 1998, p. 274) mientras que Carlos Carrete Parrondo lo hace para Fermoselle, adentrado el siglo XV, lo cual nos invita a considerar que, entre ambas fechas, muy posiblemente hubiese judería:

1486. 30 de mayo, Valladolid. Carta del Consejo Real, a petición de Mosé Marcos, vecino de Villalpando, por la que se ordena a su esposa Urosol, hija de Salomón Berroy y de Orabuena, vecinos de Fermoselle, vaya a vivir con él y le lleve la dote prometida (Carrete, 1991, p. 117).

1495. 28 de febrero. «Merced al sotamontero Juan de Sandino de la sinagoga y casas de la aljama de los judíos de Fermoselle», firmada por los reyes en Madrid el 28 de febrero:

«por fazer bien e merced a vos, Juan Sendino (probablemente Sendim), nuestro sotamontero […], por quanto nos fezistes relación que al tienpo que nos mandamos salir los judíos destos

nuestros reynos e señoríos, el aljama de Fermoselle tenía en […] Fermoselle […] vna sinoga e vnas casas de la común junto a la […] sínoga, que es en la calle de la Juderia, la qual […] sinoga e casas los […] judios dexaron, e agora la tyenen tomada e ocupada algunas personas, vesinos de la […] villa syn ninguna rasón, por la presente vos fazemos merced de la […] sinoga e casas para vos e para vuestros herederos […], para que la podades vender, enajenar e trocar e canbiar a quien quisyerdes e por bien touierdes. E por la presente mandamos al concejo e alcaldes, justicia e Alonso de Herrera, nuestro alcaide de […] Fermoselle […], vos den e entreguen la posesyón e propiedad […] de la […] sinoga e casas, quitándola a qualquier ynlíçito posedor que la tenga e posea, e que vos den ansy mismo todas e cualesquier cosas, piedra, madera que de la […] sinoga e casas quedaron al tiempo que los […] judíos la dexaron. Pero es nuestra voluntad que la […] merced se entienda con tanto que la […] sinoga e casas los […] judíos non la dexasen vendida e arrematada por debda pública que la […] aljama e judíos deviesen, que sea syn perjuysio de qualquier situado que esté puesto en el servicio e medio servicio e cabeça de pecho de los judíos de la […] aljama, porque aquello se ha de pagar de los byenes comunes de la aljama» (Carrete, 2018).

Como sabemos, la inscripción de personas en los registros históricos de la época se producía sólo –o principalmente– por sus relaciones con el estamento monárquico, noble o eclesiástico, y también por situaciones de tipo legal o por su participación en eventos bélicos. Alejada de los espacios de poder, la comunidad judía de Fermoselle, en cierto modo, pasa desapercibida dentro de la documentación de los reinos; sin embargo, a través de referencias paralelas, sobre todo en el siglo XV, se confirma su presencia en la villa. De las dos menciones anteriores, es relevante apuntar que se le nombra «aljama», lo cual equivale a que su población era numerosa y consistente en comparación con el tamaño de la villa [6] y que, como en Zamora, había sinagoga, escuela, jueces, carnicería y cementerio, lo cual, a su vez, nos hace pensar en familias que desempeñaban diferentes oficios, tanto del campo, como artesanos, comerciantes y religiosos –debió existir un rabino, aunque hasta ahora no conozcamos su nombre. También se habla de casas en la calle de la judería, de pechero y de los pagos de servicio y medio servicio.

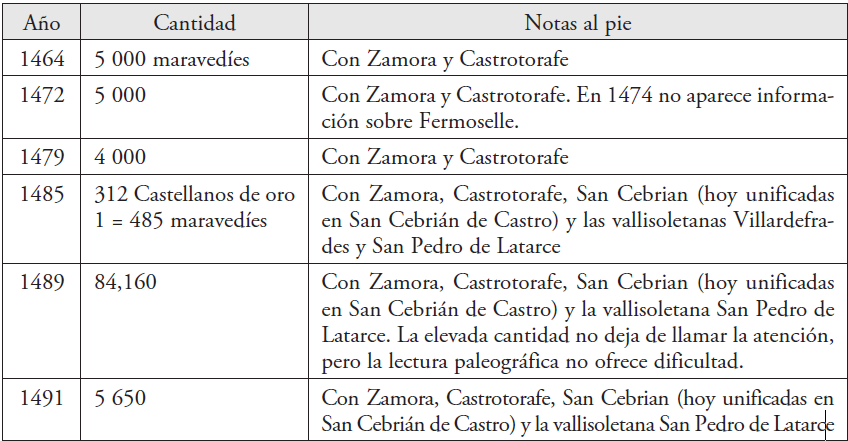

El profesor Carlos Carrete Parrondo publicó los impuestos fiscales de los judíos de Fermoselle. En el siguiente cuadro se incluyen los datos y las notas al pie, editadas, que aparecen en el artículo:

Si tomamos como media los 5 000 maravedíes que pagaban las comunidades donde se incluye la villa en estos años y que sólo lo abonaban los varones adultos (máximo 45 maravedíes por cabeza), algunos de ellos con esposas e hijos (digamos cuatro personas por núcleo), se podría deducir que, de manera consistente, vivían alrededor de 27 familias en Fermoselle, para un total de 130 judíos y judías con su descendencia entre 1464 y 1491 (Armenteros, 2022).

Estos datos por sí mismos concluyen que, entre un 6 y un 8 % de la población fermosellana antes de 1492, alrededor de 120 habitantes, si sumamos a los judeoconversos que seguramente habría, era de este origen hebreo, lo cual ayuda a explicar la frecuencia de judaizantes de la villa procesados por la Inquisición portuguesa y española en los dos siglos posteriores. También ofrece antecedentes a la biografía de varias figuras relevantes:

5.1. Juan de la Encina (nacido Juan de Fermoselle, c.a. 1468-c.a 1529)

Hijo de Juan de Fermoselle, de oficio zapatero, establecido en Salamanca junto a sus hijos Juan, Diego y Miguel. Todo indica que desciende de familia judía. El oficio, como se verá más adelante en varios casos inquisitoriales relacionados con la villa, era muy típico entre los judíos de la época, por ejemplo, el propio Alfonso de Zamora (1476-1544), cuando fue contratado en la Universidad de Salamanca para impartir hebreo, figura como zapatero. Yitzhak Baer menciona este oficio entre los judíos de León junto al de ser versados en la legislación rabínica (Baer, 1998, p. 45).

En 1490, Juan de Fermoselle hijo, cambió su nombre a Juan de Encina sin que se sepa a qué se debió la decisión. Algunos piensan que pudo ser por su madre o porque nació en Encina de Arriba o de Abajo, ambos pueblos cerca de Salamanca (Abaunza, 2005). Valga notar que la Encina es un árbol típico de Sayago, además de tener evocaciones literarias en la poesía de la época.

En el villancico «Quédate, carillo, a Dios» (Abaunza, 2005), Encina refiere los obstáculos que tuvo un Juan para acceder a reconocimiento, lo cual le hace considerar mudarse a Portugal, solución, por otro lado, típica entre los conversos de la época y en particular en esta región:

-Quédate a Dios, compañero,

ya me despido de ti:

no digas que me partí

sin saludarte primero.

Sábete que ya no quiero

por esta sierra morar.

A Estremo quiero pasar.

-¿A Estremo, Juan, quieres irte?

Llega, llega acá, aborrido.

Sabes cuánto te he querido,

¿y quieres de mí partirte?

Sin más ni más despedirte,

¿Así me quieres dexar?

-A Estremo quiero pasar.

[…]

Los muy sabiondos no caben

entre los de su nacencia;

mas a ti por tu sabencia

pocos hay que no te alaben,

aunque algunos hay que saben

maldezir del bien obrar.

-A Estremo quiero pasar

Quema más que fuertes ajos

la lengua de los malsines[7].

Holgarán ya los mastines

que me roen los çancajos.

Podrá ser que los gasajos

se les tornen en pesar.

-A Estremo quiero pasar.

(Abaunza, 2005, p. 105-106)

De la Encina fue eclesiástico, poeta, dramaturgo y músico, siendo el primer autor español en combinar las tres artes. Sirvió a los Duques de Alba, en cuyo palacio en Alba de Torres residió por varios años. Permaneció varias décadas en Italia, donde sirvió a los papas Alejandro VI, Julio II y León X. En los últimos veinticinco años de su vida disminuyó su labor artística, aunque lo que hizo en su juventud influyó ampliamente en las artes de la época. Terminó sus días como prior de la Catedral de León y está enterrado en la Catedral de Salamanca.

Américo Castro escribió que su «teatro y el de sus continuadores había surgido para hacer valer el derecho de los conversos para ser tratados como cristianos viejos» (Castro, 1963, p. 38)

5.2. Los Carvajal

Como ejemplo de puente temporal pre y post 1492, puede mencionarse a la familia Carvajal: Luis de Carvajal nació en Fermoselle en 1486, hijo de Álvaro y Catalina de Carvajal, quienes en 1492 salieron a Sambade, en Tras Os Montes, Portugal. En 1546, en Mogadouro, a la edad de 58 años, Luis fue denunciado por un médico judeoconverso, de origen español, quien había ido a su casa a atender a su hija y, según él, lo había visto hacer oraciones judaicas.

Luis de Carvajal reconoció ante la Inquisición que llevaba la mancha, es decir, que estaba circuncidado, que el cura Manuel González de Fermoselle lo había bautizado y que su familia todavía vivía en esa villa. El juez le preguntó cuál era su nombre judío, pero dijo que no lo recordaba. También dijo que una de sus hermanas había sido juzgada por la Inquisición de Valladolid. Los hermanos de Luis, además de la hermana judaizante de la que no se conoce el nombre, fueron: Jerónimo, Francisca, Pedro y Francisco, de los cuales Luis y Francisca son los únicos que dejaron descendencia conocida.

Luis confesó ser judío, por lo que se le encarceló, pero en 1547 los nuevos cristianos portugueses, es decir, conversos, apelaron al Papa Pablo III para que se perdonara a los marranos que estaban en las prisiones portuguesas, a lo cual el pontífice accedió, proclamando que se les quitaran las penas de sambenitos y de cárcel, así como que se le devolvieran sus bienes (Armenteros, 2022; López-Salazar, 2010).

Francisca de Carvajal será la abuela paterna de Luis de Carvajal y de la Cueva (Mogadouro, 1539-México, 1591), el gobernador del Nuevo Reino de León, en México, hijo de Gaspar de Carvajal y Catalina de León, tío a su vez de Luis de Carvajal, el Mozo (Benavente, 1567-México, 1596), también conocido como Joseph Lumbroso, considerado el primer escritor judío del continente americano, hijo de Francisca Núñez (Mogadouro, 1540-México, 1596), hermana de Luis, y Francisco Rodríguez de Matos (¿?-México, 1584). Todos ellos de origen judío debido a la endogamia practicada en la época entre las familias de las cuales se conocían sus ancestros. Los «nuestros», como se decía.

Además de las conexiones con Fermoselle, esta saga revela la red de cripto judíos en la región de Zamora en los años inmediatos a la expulsión pues la mayoría de las 98 familias que Luis de Carvajal y de la Cueva llevó a Nuevo León, México, en 1590, con la autorización de Felipe II, procedían de esta zona, en concreto de Benavente y sus alrededores. Con respecto a este grupo, en su estudio sobre los Carvajal, el historiador mexicano Eugenio del Hoyo escribió:

«Todas estas familias emparentadas […], originarias de una limitada región en la «Raya de Portugal», pertenecen indudablemente a una especie de aristocracia sefardita, gentes ricas y cultas, muy practicantes de su religión, con una vigorosa conciencia de grupo minoritario y con una gran influencia social dentro de la colonia cripto judía de la Nueva España y con parientes estratégicamente repartidos lo mismo en Portugal que en España, en las juderías de Francia o de Italia, en Perú o Filipinas conservando entre todos ellos estrechos vínculos de parentesco y de intereses» (del Hoyo, 1970, p. 216).

6. LA EXPULSIÓN

El decreto de los Reyes Católicos tomó a la población judía por sorpresa, cien años después de los ataques violentos contra las mayores juderías y aljamas de los reinos, la comunidad hebrea había logrado recuperarse, especialmente al norte del río Duero y en particular en el antiguo reino de León, donde la tradición de acogida estratégica por parte de los reyes leoneses se remontaba, como mínimo, al Fuero de la ciudad homónima, aplicado a todo el territorio.

Como prueba de esta recuperación pueden citarse las Taqanot (u Ordenanzas) de Valladolid, 1432, las cuales reglamentaban cómo debía ser el comportamiento de los judíos en los años posteriores a 1391, también se priorizaba el estudio de la Torá y el Talmud como forma de evitar situaciones similares a las ocurridas antes.

El reino de Castilla, que entonces ya incluía a León, Galicia y parte de Andalucía, contaba con figuras prominentes, entre ellas el segoviano Abraham Seneor (Segovia, 1412-1493), el portugués Isaac Abravanel (Lisboa, 1437-Venecia, 1508), ambos de largo servicio a los monarcas hispanos y portugueses, el salmantino Abraham Zacuto (Salamanca, 1452-posiblemente Jerusalén, 1515), científico, e incluso con un Gaon, una denominación comunitaria superior a la de rabino mayor, en este caso otorgada al zamorano Isaac ben Jacob Campantón (posiblemente León o Zamora, 1360-Peñafiel, 1465), a quien siguió su alumno Isaac Aboab II (Toledo, 1433-Oporto, 1493).

Aunque la documentación sitúa a Zamora, Benavente y Sanabria como lugares de paso de los judíos leoneses y castellanos hacia Portugal, es lógico pensar que aquellos que residían en poblados fronterizos como Fermoselle o Alcañices, cruzasen sin dificultad al otro lado para establecerse en los pueblos y aldeas cercanos. En el caso de Fermoselle, como se verá a continuación, Mogadouro [8], Sendin, Miranda, entre otros. Algunos judíos, sin dudas, decidieron convertirse al catolicismo como se les pedía y mantener sus casas y propiedades que tanto les había costado adquirir y/o construir.

7. JUDAIZANTES

La inquisición se estableció en la Corona de Castilla y Aragón en 1478 y 1483 respectivamente, fechas a partir de la cuales se incrementaron las persecuciones contra todas aquellas prácticas sospechosas de no seguir el dogma católico, sobre todo entre los judeoconversos, un sector de la población que, por su educación y experiencia en ciertos oficios administrativos, logró ocupar espacios sociales accesibles previamente sólo a los llamados cristianos viejos.

En León y Castilla hubo casos de renombrados funcionarios reales, como el de Diego Arias Dávila (nombre hebreo Isaac Abenaçar), tesorero de Enrique IV, quien, en 1486, fue acusado, junto a su familia, de judaizante. En 1490, sin embargo, el juicio fue archivado a petición del Papa Sixto IV, después de que Juan Arias Dávila González, hijo de Diego y Obispo de Segovia, intercediera por su padre.

El estudio de los casos inquisitoriales contiene gran número de descripciones sobre cómo era la vida de los criptojudíos desde antes de 1492, pero, especialmente, después de la expulsión. Las siguientes crónicas genealógicas, ilustran cómo debió haber sido la vida de algunos de ellos en Fermoselle:

«Por el padrón de vecinos de Fermoselle de 1575, sabemos que Catalina Ramírez […] vivía en ese momento, con su marido Gaspar García, en el barrio del Castillo. Por otro lado, su prima María Ramírez –hija de Catalina–, testó en Fermoselle en 1645 y en el testamento menciona a su marido, Gaspar Rodríguez, a sus hijos vivos Jorge –sacerdote–, Catalina, Francisco y Melchor Rodríguez, y a dos de sus nietas huérfanas, pero omite toda referencia a sus padres: Gaspar García, fallecido en la villa en 1595, y a Catalina Ramírez, quien sobrevivió a su marido. Ni siquiera encargó misas por sus almas: sólo por la suya propia –106 misas– y por su marido –8 misas–. Podría ser que María pensara que, dadas las creencias judías de sus progenitores, las misas iban a ser superfluas. María Rodríguez también menciona a su hijo el licenciado Jorge Rodríguez de Cubillos, párroco de Fariza [9]. Un hijo sacerdote era la mejor coartada que una familia de conversos podía tener en esos años de recelos y sospechas» (Armenteros, Conde y González, 2019).

Otras historias similares se repiten, agregando el cambio de nombres, la falsificación de documentos y el olvido a propósito de los orígenes. Véanse, por ejemplo, el caso de los apellidos Martín y Seisdedos, estudiados por el genealogista e historiador Fernando González del Campo Román:

«Por desgracia, el matrimonio de María Martín y Francisco Seisdedos hacia 1615 no está en los libros parroquiales de Fermoselle ni hay un expediente matrimonial suyo […] En aquella época, las mujeres solían usar en esa zona –como en gran parte del oeste de España– el apellido materno, aunque en algunas partidas María es apellidada también Vaz o Baz. De sus nada menos que catorce hijos, incluso hay cinco bautismos donde sólo la llaman María: los de María en 1616, Francisco en 1618, Ana en 1620, Isabel en 1623 y otro Francisco –probable error por su hija Francisca– en 1630. En otros siete bautismos la apellidan Martín: el de Juan en 1626, Diego en 1628, José en 1633, Antonio en 1636, Beatriz en 1638 y el del «recolguín» Amaro en 1645. Sólo en dos bautismos la apellidan con el de su padre, Baz o Vaz: los de Domingo en 1621 y Catalina en 1631. Sin embargo, en su partida de defunción en 1662, a los sesenta y cuatro años, es llamada de nuevo María Vas, y se dice que no hizo testamento»

En el caso de Luis de Carvajal (Fermoselle, 1486-¿?), apresado en 1546 en Mogadouro, este reconoció que sus familiares vivían en Fermoselle, Miranda y Cortiços (ver tabla 2).

8. LAS CRUCES CONVERSAS

La presencia de la Inquisición propició en estas regiones alejadas de los centros urbanos, de tradición labriega y artesanal, con una topografía abrupta y montañosa, el surgimiento de creencias sincréticas que, hacia afuera, presentaban un catolicismo nominal, pero al interior de las prácticas hogareñas mantuvieron fija la Ley de Moisés a través del cumplimento de festividades del calendario hebreo, en particular el Sabbat y Yom Kippur, la creación de mártires fuera del santoral católico, como San Moisés o Santa Esther y algunos platos como las aleiras de pollo o de ternera; con el tiempo, sólo quedó la memoria de un judaísmo que Emilio Fonseca, basándose en el estudios de las llamadas cruces de conversos en La Raya, llama rural (Fonseca, 2022).

Las cruces conversas habría que comprenderlas dentro de esta religiosidad popular de tipo apotropaico, es decir, de protección de espacios privados y público como casas, iglesias, hospitales, y en general lugares de relevancia para una comunidad determinada. En este caso, se trata de marcas cruciformes que aparecen en algunas de las fachadas de casas fermosellanas que la tradición oral del pueblo atribuye a domicilios de conversos. Según Julia Sendín, encargada de la Casa del Parque, ella misma tiene documentadas más de cien, pero hasta ahora no hay ningún estudio formal que las analice, emitiendo un criterio arqueológico o antropológico sobre ellas.

Las cruces conversas son típicas a ambos lados de La Raya y según Víctor Fernández y Miguel Leal (91) y Mario Osorio (163), en el caso de la Beira Interior, se encuentran en poblaciones donde hubo tanto cristianos viejos como nuevos, por lo que afirmar estas figuras tienen un origen exclusivamente cripto-judío necesitaría de más investigación documental que conecte estos espacios con personas judías o conversas concretas (Osorio, 2014, p. 166). Por su parte, el arquitecto Emilio Fonseca, a partir de los trabajos de la profesora Carmen Balesteros, no tiene duda de la relación de estas cruces, y otras decoraciones peculiares, rebajes en las jambas de las puertas y, aunque más tardías, claras simbologías cristianas en residencias en las antiguas juderías, con antepasados

judaicos (Fonseca, 2022, pp. 223-227).

En el caso de Fermoselle, sin embargo, existe un ejemplo clarísimo de cruz conversa en la ermita de Santa Cruz; como se puede apreciar, en la base existen doce piedras, algunas borradas, pero todavía se perciben sus huellas, representando a las tribus de Israel, y arriba una Menorá o candelabro de siete brazos, coronado con letras hebreas, escribiendo חןחי (Dios).

9. LOS CASOS INQUISITORIALES

En 1492 la población judía zamorana, en el rango de los miles –había 21 juderías documentadas–, se ve forzada a convertirse y mantener su vida, hasta cierto punto, intacta, o salir a un pueblo vecino en el reino portugués y seguir practicando su religión libremente, al menos por cinco años más; la expulsión allí se decretó en 1496, pero la salida se produjo al año siguiente, aunque, como se sabe, una gran cantidad de judíos fueron convertidos a la fuerza en Lisboa sin que luego se les permitiera abandonar el reino.

A esta situación, muy diferente de la española, aunque a la larga no menos cruel, hay que agregar el hecho de que la monarquía portuguesa prohibió la persecución de los nuevos cristianos en los años subsiguientes y la Inquisición se instaló en Portugal sólo en 1536, es decir, luego de que se había afianzado una sólida comunidad cripto judía, particularmente en las zonas remotas del centro y el noreste.

Hubo poblaciones de La Raya cercana a Fermoselle donde el cripto judaísmo era un secreto a voces, por ejemplo, en Mogadouro, Sendim, Miranda do Douro, Viseu, Vimioso, Argolzelo, Trancoso, Chaves, Guarda, y Carcão e incluso en ciudades de la región como Bragança, donde los nuevos cristianos formaban parte considerable del comercio y la medicina u oficios como el de curtidor, platero, zapatero, entre otros. Se conocían las casas-sinagogas y hasta los miembros de la comunidad se organizaban para ralentizar los procesos inquisitoriales (Pignatelli, 2022, p. 40).

Es lo que los investigadores José Manuel Laureiro y Anun Barriuso llaman una cultura de resistencia que se manifestaba también en los rezos, cantos, y celebraciones judaicas. Una toma de acción de este nivel se pudo haber llevado a cabo en el contexto de unas comunidades cripto judías numerosas, con redes de apoyo y comunicación en toda la región de Tras Os Montes, en la que se inscribe Fermoselle.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el caso de Francisco Vaz, de Sendim, aunque con parientes en la villa zamorana:

«El camino a la feria era también importante en términos de sociabilización. Ahí, tal vez por la proximidad provocada por el tiempo que permanecían juntos cuando se dirigían a su destino, los artífices cristianos nuevos acababan por admitir a sus colegas que mantenían prácticas judaicas siendo cristianos, lo que no estaba permitido […] Iniciamos este recorrido por un grupo de curtidores y zapateros originarios de Sendim, procesados en el curso del siglo XVII, entre 1618 y 1620, precisamente debido a las conversaciones sobre prácticas judaicas que transcurrirían en el camino a las ferias. Comencemos por el curtidor Francisco Vaz, natural y morador en Sendim, que fue con el zapatero Manuel Guiomar, morador en la misma localidad, a la feria de Mogadouro, y durante ese trayecto se habían declarado creyentes en la ley de Moisés. No sabemos si se habrá tratado del mismo viaje, pero el proceso refiere aún otro desplazamiento a una feria con cinco zapateros de Sendim (Francisco Vas, por otra parte, estaba emparentado con los Vaz de Fermoselle)» (González).

Los casos inquisitoriales en los Archivos Nacionales Portugueses de Torre do Tombo, Évora, Coimbra, y Lisboa demuestran la movilidad de los judíos fermosellanos en toda La Raya, así como la cohesión étnica y religiosa entre ellos y con sus vecinos en la misma región:

A partir del siglo XVIII, los casos inquisitoriales por judaísmo disminuyen, en parte porque muchas familias y grupos numerosos escapan a las Américas, donde podían vivir con más tranquilidad debido al aislamiento en grandes extensiones de tierra e inmensas distancias, pero también a Ámsterdam, donde desde 1593 surgiría lo que se llamó La Nação Hispano Portuguesa, esto es, una gran comunidad judía de origen sefardí, organizada para integrarse y desarrollarse en el resto de Europa y también ayudar a sus correligionarios en todas partes, incluidos aquellos que, por una u otra razón, habían quedado dentro de las fronteras ibéricas.

Con el tiempo, y un pico en el siglo XVII, esta comunidad se esparcirá por todo el mundo, incluidos norte de África, Israel (Jerusalén y Safed), Asia (India y Filipinas), pero también hacia el occidente, en Nuevo León (México), Recife (Brasil), Curaçao, Jamaica, Londres, Nueva York y eventualmente, luego de las independencias latinoamericanas, en todo el continente.

La lista de nombres, algunos conocidos, que abandonaron España y Portugal para vivir como judíos abiertamente en Ámsterdam y otros sitios sería interminable, pero basten algunos para dar una idea: León Hebreo (hijo de Isaac Abravanel), Beatriz Luna (Doña Gracia Nasi), Orobio de Castro, Gabriel de Acosta (Uriel da Costa), Juan de Prado, Baruch Spinoza, Manuel Dias Soeiro (Menasseh ben Israel), Simao da Fonseca (Isaac da Aboab da Fonseca), Isaac Cardoso, Amato Lusitano (José Rodríguez Habid el sefardí) y muchos más.

La judería europea, estadounidense, y americana en general, entre finales del siglo XVI y el XIX, recibió un influjo sefardí que, a pesar del holocausto, sobrevive hasta hoy y, como veremos a continuación, está viviendo un renacimiento en toda la línea.

10. NARRATIVAS DE RETORNO AL JUDAISMO

En el año 2002 se realizó en Barcelona un encuentro entre personas que reclamaban una identidad familiar cripto-judía, con raíces en los forzados por las inquisiciones españolas y portuguesas entre los siglos XV y XIX. Entre ellos estuvieron Anun Barriuso, de origen zamorano, de Villanueva del Campo, José Manuel Laureiro, con orígenes paternos en Lisboa, Abraham García, de Córdoba, y Miquel Segura Aguiló, mallorquín de origen chueta. Fue la primera vez que el tema de los forzados, llamados en hebreo Bnei Anusim, por decirlo de alguna manera, salía del armario.

En la tradición iberoamericana siempre ha habido figuras conocidas que se han manifestado cercanas al judaísmo mediante el reconocimiento de una identidad hebrea ancestral.

El caso más conocido es el de Rafael Cansinos Assens (1882-1964), poeta, novelista, ensayista, quien, al decir de Jorge Luis Borges (1899-1986), decidió que era judío. El propio escritor argentino, a su vez, en varias ocasiones se adscribió a dicha tradición a través de algunos de sus textos e incluso visitó el Kotel, en Jerusalén, en 1969. Por otra parte, León Felipe (1884-1968), también de raíz zamorana, siempre se declaró a favor del pueblo judío, siendo uno de los primeros autores en el idioma español que denunció el holocausto e incluso en el mismo año de su fallecimiento, pidió ser enterrado en Jerusalén.

La conferencia en Barcelona a inicios del siglo XXI fue pionera en sacar fuera de las murallas del circuito académico, un tema de identidad religiosa y cultural más amplio y complejo, que, en España, a diferencia de Portugal desde inicios del siglo XX, no había entrado en el espacio público. A partir de entonces, en un movimiento que continúa, se establecerían decenas de asociaciones y/o organizaciones con el objetivo de recuperar el legado judío sefardí. Estos espacios invitaron a personas que compartieron sus historias y que en algunos casos retornaron al judaísmo, mudándose incluso a Israel, y en otros sólo incorporaron esta herencia como parte de una consciencia cultural más precisa y profunda.

La misma actividad se estaba produciendo al otro lado del Atlántico, notablemente en el suroeste de Estados Unidos y noreste de México, donde desde siempre se conocían relatos orales ligados al poblamiento de familias hispano portuguesas de origen judío, en lo que sería a partir de finales del siglo XVI, el Nuevo Reino de León, pero también en el noreste de Brasil, donde también se conocían fundaciones judaicas, la más notable la de Recife a mediados del siglo XVII que llegó a tener la primera sinagoga pública del continente americano. Prominentes historiadores habían estado abordando el tema, entre ellos David Gitlitz, Anita Novinksy y Schulamit Chava Halevi, por sólo citar a unos pocos, pero, fuera de casos aislados, no había pasado a ser un reclamo más o menos conocido entre amplios segmentos poblacionales.

En la actualidad, además de México y Brasil, el tema de los Bnei Anusim ha cobrado interés en Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala, y existen indicios en otros sitios del Caribe como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.

10.1. El activismo Bnei Anusim de Genie Milgrom

Dentro de este contexto y fechas, primera década del siglo XXI, puede enmarcarse el caso de Genie Milgrom (María Eugenia Medina Ramírez), cubanoamericana, descendiente de fermosellanos emigrados a Cuba a principios del siglo XX, quien, sin saber que tenía orígenes judíos en el pueblo, se había convertido al judaísmo a principio de los años 90. Fue su abuela materna, poco antes de fallecer, quien le confesó que tenían orígenes hebreos ocultos y que, aunque eran católicos, siempre supieron en la familia que sus antepasados habían profesado la Ley de Moisés.

A partir de ese momento, este hecho se convertirá en la piedra fundacional de la narrativa de retorno sobre la que Genie Milgrom erigirá su discurso de regreso, el cual irá certificando con documentación genealógica de diferentes archivos: civiles, eclesiásticos e inquisitoriales. A través de su investigación, Genie trae a la superficie un cúmulo de datos e informaciones cruciales para la historia de Fermoselle, especialmente con relación a su pasado judío y judeoconverso. Sus estudios han recuperado más de mil nombres después de 1545, muchos de los cuales señalados como judaizantes o de pertenecer a grupos de judeoconversos en La Raya [16].

En la historia personal de Genie Milgrom confluyen los relatos antiguos y los modernos acerca de la identidad judía en diferentes épocas, marcada por el secreto, la asimilación, la migración y el exilio, el olvido y la recuperación, especialmente en los países iberoamericanos. La democratización del conocimiento con los avances en la digitalización de archivos, libros y otros documentos, así como el desarrollo de la genealogía genética, han permitido, tanto a Genie, como a muchos otros estudiosos, profundizar en zonas complejas de la historia que antes permanecían en el registro del

rumor y la especulación.

El activismo de Genie la ha llevado, entre otras actividades, a disertar sobre el tema de los Bnei Ansuim en el Knesset (Parlamento) de Israel, en el Consejo Europeo en Ginebra e incluso, en el verano del 2023, a entrevistarse con el Papa Francisco como parte de una delegación del Consejo Judío Mundial. En el año 2018 recibió la Medalla de las Cuatro Sinagogas Sefardíes de Jerusalén.

Junto a Genie existen otros investigadores descendientes de fermosellanos que actualmente trabajan para poner en valor el legado judío y sefardí de la villa, entre ellos María Dolores Armenteros Castaño, Patrick Conde y Fernando González del Campo Román, a quienes se debe el descubrimiento reciente de varios documentos acerca de familias judeoconversas en la localidad, algunos citados en este trabajo. Puede decirse que, de esta forma, en diálogo con sus descendientes, se cierra el círculo existencial de los judíos fermosellanos que simbólicamente han vuelto, una vez más, a vivir en la villa que los vio nacer y de la que, muchos, debieron salir obligados por los designios de la historia.

11. CONCLUSIONES

En los párrafos anteriores he tratado de ofrecer un bosquejo del legado judío en Fermoselle a partir de los datos que he podido compilar en diferentes fuentes, los cuales he intentado ubicar en el contexto mayor tanto de la antigüedad, la Edad Media, la modernidad temprana en los siglos inquisitoriales como en los años más recientes. A falta de mayor documentación, sobre todo acerca de la vida previa a 1492, he propuesto una metodología acumulativa de referencias que, sin embargo, permiten inducir la presencia judía en la villa zamorana. Mucho queda por descubrir todavía tanto a nivel documental como arqueológico, pero la historia es un proceso que a veces duerme, otras, vigila, despierta, hace pausas, cortas y largas, pero, sobre todo, da sorpresas. Esperemos que

pronto se pueda confirmar la o las sinagogas, así como sus mikvot (baños rituales), el cementerio, entre otros sitios de uso por parte de la comunidad judía de la Edad Media, considerada aljama, así como de los cripto judíos en época posterior.

NOTAS

[1] El territorio que hoy es Zamora, habitado mayoritariamente por Vacceos, entró a formar parte del dominio romano efectivo en el año 27 a.e.c. (Roldán, 215). [2] ara otras referencias arqueológicas en Mérida ver García Iglesias, pp. 51-52, 65-66. [3] Para una descripción detallada de la pieza y su interpretación histórica en el contexto mayor de la Iberia española, ver la entrada en el Museo Romano de Mérida, disponible en línea: https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=L%E1pida%20del%20judio%20Annianus%20Peregrinus&simpleS earch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1& [4] «El hecho es que (Fernando I) empezó a reconstruir su principal baluarte, la ciudad de Zamora, llamando a pobladores que por de pronto se establecieron en un llano llamado Santa Cristina, a dos kilómetros de distancia, con fuero especial que a favor firmó el año siguiente de 1062. Repartida las tierras y solares entre los señores, caballeros y soldados leoneses, castellanos, gallegos y asturianos, acudió mucha gente al aprovechamiento de los campos yermos y a la ganancia del sustento en las fábricas, contándose buen número de operarios de todas artes, judíos, moriscos, o más bien mudéjares, que sin tregua alzaron muros con torres y almenas tan fuertes como los primitivos, iglesias, casas señoriales, plazas y mercados, esmerando el saber con que quedó labrada una de las más hermosas y más fuertes ciudades del reino» (Fernández Duro, Memorias históricas 1:231-32). [5] Alfonso VI estableció una política favorable a los judíos, véanse los Fueros de Ledesma, Sepúlveda, Nájera, Toledo, León, Mirada del Ebro, (García Casar, Los judíos de Salamanca, 38-39). [6] Es probable que, aunque no aparezca en los documentos de la época, los judíos fermosellanos estuviesen muy relacionados con los portugueses de los pueblos cercanos al otro lado de la frontera, como Mogadouro y Sendim, en este último después de 1492 se encontraran muchos casos de judaizantes relacionados con Fermoselle. Desde siempre la política de los reyes portugueses fue más flexible con la grey hebrea que la de los reyes leoneses y castellanos. No estoy disminuyendo las consecuencias de las persecuciones a ambos lados de la frontera, pero, incluso en ese contexto, las políticas monárquicas fueron diferentes, basadas en la necesidad de poblar y «civilizar» las tierras retomadas a los mahometanos a partir del siglo XII (de los Ríos, 1875, p. 279). [7] Malsín era el término hebreo que se usaba para nombrar a los delatores. [8] Fue el caso del zapatero Afonso García, natural de Fermoselle, quien se casó con una cristiana nueva. Los padres de Afonso eran judíos de Fermoselle, donde vivían sus hermanos Pedro García, zapatero, la hermana Catarina García, casada con Francisco Manriques, y otra hermana más jocen que recidía en Valladolid (Ferrero, 2014). [9] La presencia judía en Fariza se remonta al menos al siglo XIII: «En un censo de las rentas del reino correspondiente al año 1294 […] aparecen judíos aislados que vivían en aldeas como Fariza o Rueda» (Baer, 1998, p. 274). [10] Este caso lo ha investigado María Dolores Armenteros. [11] María Dolores Armenteros. [12] María Dolores Armenteros. [13] María Antonia Muriel Sastre. [14] María Antonia Muriel Sastre. [15] María Antonia Muriel Sastre. [16] Para una lista de los nombres sólo en la genealogía de la autora, ver: Milgrom 149-151.

BIBLIOGRAFÍA

- Abaunza Martínez, F. (2005). Cancionero musical de Juan de la Encina. Gernika-Lumo.

- Armenteros Castaño, M. D. (23 de septiembre 2020). Guía al Fermoselle Judío, Fermoselle Sefardí. Página de Facebook.

- Armenteros Castaño, M. D. (11 de agosto de 2022). Los judíos de Fermoselle. Historia y documentos. eSefarad. https://youtu.be/AGj6CQhqGi8?si=Qk7XOvvrgdjXk5w7

- Armenteros Castaño, M. D., Conde Pérez, P., y González del Campo Román, F. (14 de diciembre 2019). Apellidos y genealogía. Página de Facebook.

Baer, Y. (1998). Historia de los judíos en la España cristiana. Río piedras. Traducción de José Luis Lacave. - Bernardo López, P. Blog de Fermoselle. Universidad de Salamanca. https://diarium.usal.es/fermoselle/historia/

- Carrete Parrondo, C. (1991). Asentamientos judíos en la provincia de Zamora. Primer Congreso de Historia de Zamora, Tomo 3, Medieval y Moderna (pp. 113-118).

- Carrete Parrondo, C. (2018). Sinagogas e impuestos fiscales de dos comunidades zamoranas: Fermoselle y Fuentesaúco. En R. Muños Solla, M. F. García Casar (Coord.) Obra antológica de Carlos Carrete Parrondo: Investigaciones sobre el pasado judío y converso hispanomedieval (pp. 705-711). https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000003092&name=00000001.original.pdf

- Cavallero, Nicolás Antonio, Censura de historias fabulosas, Valencia, publicada por Gregorio Mayan i Siscar, 1742.

- Castro, A. (1963). De la edad conflictiva. Taurus.

- Conflictos señoriales en la Real Chancillería: La villa de Fermoselle contra el obispo de Zamora. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/actividades/doc-destacados/fermoselle/presentacion.html

- Real Academia de la Historia. Juan del Encina. https://dbe.rah.es/biografias/6581/juan-del-encina

- Fernández Duro, C. (1882). Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Tomo I. Real Academia de la Historia.

- Fernández, V., y Leal, M. (2008). Marcas cruciformes de Aguiar da Beira. Actas das Jornadas do patrimonio judaico da Beira interior, Trancoso e Belmonte (pp. 91-99).

- Fernández Fernández, J. L. (2001). Algunos aspectos de la vida cotidiana en Sayago (Zamora) en los siglos XVI, XVII y XVIII. Revista de Folklore, 243. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ algunos-aspectos-de-la-vida-cotidiana-en-sayago-zamora-en-los-siglos-xvi-xvii-y-xviii/html/

- Ferrero Tavares, M. J. (2014). Judeus de Castela em Portugal no final da Idade Media: onomástica e fontes documentais. Revista Sefarad, 74(2), 303-342.

- García Casar, M.F. (1992). El pasado judío de Zamora. Junta de Castilla y León.

- García Casar, M. F. (1987). El pasado judío de Salamanca. Diputación de Salamanca.

- García Iglesias, L. (1978). Los judíos en la España antigua. Ediciones Cristiandad.

- García Iglesias, L. (octubre 2002-enero 2003). Oscuro origen y avatares más antiguos de las comunidades judías en España (pp. 31-41). En Memoria de Sefarad. Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior. Centro Cultural San Marcos.

- García Moreno, L. A. (1993). Los judíos de la España antigua. Ediciones Rialp S.A.

- González del Campo Román, F. Apellidos Guerra y Rodríguez en Fermoselle. Página de Facebook.

- González del Campo Román, F. Martín y Seisdedos en Fermoselle. Página de Facebook.

- Hoyo, E. del. (1970). Historia del Nuevo Reino de León, 1577-1723. Monterrey.

- López-Salazar Codes, A. I. (2010). Hacia el perdón general. Inquisición Portuguesa y Monarquía Hispánica en tiempos del perdón general de 1605. Évora: Publicações do Cidehus. DOI: https://doi.org/10.4000/books.cidehus.2459

- Maíllo Salgado, F. (1991). Zamora en las fuentes árabes. En Primer Congreso de Historia de Zamora, Tomo 3, Medieval y Moderna (pp. 87-92). Instituto de Estudios Zamoranos.

- Maíllo Salgado, F. (2023). Cambios en la apreciación del otro en el siglo XI en la península y el alcance de los hechos cidianos. III Congreso de Historia. https://youtu.be/GnAbXmXpPoY?si=DscEYwzMs36gEx2P

- Milgrom, G. (2012). My 15 Grandmothers.

- Osorio, M. (2014). Sobre as marcas cruceiformes do Concelho do Sabugal. En A. Saraiva, A. Cameijo (coord.). Judeus, Juderias e Cristaos-Novos na Beira Interior (pp. 157-235). Agência

para a Promoção da Guarda. - Pignatelli, M. (2022). Cadernos de Oraçoes cripto-judaicas e notas etnográficas dos judeus cristaosnovos

de Bragança. Etnográfica Press. - Ríos, A. de los. (1875). Historia social, política, y religiosa de los judíos de España y Portugal. Tomo I, Imprenta de T. Fortanet.

- Río, A. del. Juan del Encina. Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_del_encina/presentacion/

- Rodríguez Fernández, J. (1969). La judería de la ciudad de León. Centros de estudios e investigación «San Isidoro».

- Roldán, J. M. (2002). Zamora: conquista e integración administrativa. Historia de Zamora, Tomo I (pp. 191-265). Diputación de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos «Florian

de Ocampo» y Caja Rural.

Agradecemos a Jesús Jambrina Pérez por la colaboración con este importante trabajo

7.7.2025

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi