Ponencia «El judeoespañol, lengua peregrina» presentada por Samuel Hadas en el Congreso de la Lengua de Sevilla 1992 «La lengua española y los medios de comunicación»

Es para mí como israelí un privilegio poder dirigirme a ustedes en una lengua que me es familiar y que, sobre todo, es sustancial al pueblo judío, ya que forma una parte importante y fecunda de su historia.

Es para mí como israelí un privilegio poder dirigirme a ustedes en una lengua que me es familiar y que, sobre todo, es sustancial al pueblo judío, ya que forma una parte importante y fecunda de su historia.

La presencia quizá insólita de un diplomático entre tantos y tan importantes estudiosos de la Lengua Española exige, creo, una explicación. Desde luego que no son mis profundos conocimientos de la lengua española lo que la justifica, pues dudo que aprobara un examen de gramática de una escuela secundaria española, sino que tiene otros cometidos: en primer lugar, hacerles un recordatorio vivo (o en vivo, si quieren) de una dimensión casi olvidada del español, la del español peregrino, el judeoespañol o español de los judíos; y en segundo lugar, traerles un mensaje.

También se ha hablado en este Congreso de las otras lenguas de España: su Constitución reconoce la pluralidad lingüística. Sin embargo, al mismo tiempo, los españoles se han olvidado de una lengua tan suya como el castellano, la lengua oficial española, una lengua que hace 500 años salió de España y comenzó una peregrinación que continúa todavía en nuestros días.

Quiero y debo compartir hoy con ustedes la inquietud por esta lengua, de ahí que esta participación mía no esté destinada a comentar el erudito informe del Marqués de Tamarón (lo que además sería una osadía de mi parte), sino agregarle con su anuencia algunos párrafos sobre otra dimensión internacional del español: la del judeoespañol.

No debemos olvidar que mi pueblo ya estaba en la cuna de la lengua española aún antes de que ésta naciera, que contribuyó a su enriquecimiento y que, finalmente, cuando se produce la trágica separación, la llevó consigo y no la abandonó nunca, transmitiéndola a las sucesivas generaciones.

Pero no sólo es reseñar la historia del judeoespañol lo que me trae aquí, hablemos también de ese español:

Permítaseme una cita:

Debemos reconocer que fue admirable, a pesar de las circunstancias de su salida, que las comunidades sefarditas guardaran, con lógicos sentimientos encontrados a su patria de tantos siglos, fidelidad a su lengua, el ladino, a sus obras y tesoros literarios y fidelidad al romancero musical.

Estas fueron las palabras de S. M. el Rey en la ceremonia que conmemoró el 31 de marzo último en la Sinagoga de Madrid, el V Centenario de la expulsión de los judíos de España.

Efectivamente, los judíos en su dispersión siguen hablando el español de la Península y lo conservan, así como sus tesoros literarios, sobre todo los romances, refranes y cuentos; incluso, han sacralizado las melodías de los romances del país ingrato transformándolos en rezos. Más de un siglo transcurrió hasta que el español de los judíos comenzó a diferenciarse del de la Península.

Los judíos mantuvieron el uso de su arcaico español, no sólo en el hogar, en la vida cotidiana, sino como lengua literaria. Más aún, quedó como una lingua franca.

Quizás uno de los aspectos que interesa destacar es la pervivencia de romances de los más antiguos del Romancero tradicional español, que se han ido tansmitiendo de generación en generación con una increíble fidelidad. El esfuerzo invertido por importantes investigadores, especialmente Manuel Alvar, con el objeto de estudiar el legado literario judeoespañol, es la prueba de la importancia que tiene este aspecto en el marco de la cultura hispánica.

«El Romancero judeoespañol no sólo lleva la tradición peninsular, hay una elaboración propia, pero conservando el carácter plenamente hispánico, porque el debilitamiento de la tradición hispánica —nave al garete— no supuso muerte en el alma de los judíos españoles», señala Alvar— en su libro Poesía Tradicional de los Judíos Españoles—. De la poesía judeoespañola cabría decir lo que de sí cantaba la hermosa Flérida:

Voyme a tierras extrajeras

pues ventura allá me guía

D. Miguel de Unamuno en el prefacio del libro Babel y el Caslellano de Arturo Capdevila, escribe: «Lengua española, ladinada con que te lloro, Sión, y a ti, España, la posada, nido de consolación, te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo, cuna de Juda Levy… »

Con la decadencia política, económica y cultural del Imperio Otomano en los últimos siglos, donde como es sabido se establecieron mayoritariamente los judíos expulsados, también el judaismo sufrió del deklino (como se dice en judeoespañol). La falta de comunicación con el mundo cultural español fue una de las razones, quizá la más importante. Los judíos hablan el idioma transmitiéndolo de generación en generación, pero desconociendo la evolución de la lengua en la península hispana.

El siglo XX presencia la desaparición de numerosas comunidades sefardíes, siendo el holocausto nazi la causa brutal de la eliminación física de la mayoría de las establecidas en Europa. Desaparecieron comunidades enteras y otras se desplazaron, cambiando así la geografía del judaísmo sefardí, por ejemplo, recordemos que en los años 50, la gran mayoría de los judíos de Marruecos se desplazan principalmente a Israel y otros países.

Aunque el judeoespañol ya había alcanzado Tierra Santa, llevado por los primeros judíos que llegan después de la expulsión, es a partir del advenimiento del Estado de Israel cuando, atraídos por la perspectiva de vivir en su propio Estado, decenas de miles de judíos sefardíes llegan a este país y, de esta forma, el centro de gravedad del judaísmo sefardí se traslada también a Israel.

Israel alberga actualmente a las principales instituciones sefardíes, entre las que destacan las relacionadas con la investigación. Pero también se llevan a cabo otras actividades muy importantes, especialmente las artístico-musicales.

Lamentablemente, los usos y las costumbres, la lengua y la cultura de estas comunidades al sufrir el impacto y la influencia de la cultura nacional israelí de la mayoría de la población, y de la lengua hebrea dominante, se debilitan gradualmente. En los primeros años del Estado de Israel había que reconstituir un sólo pueblo, con una sola lengua, dada la multiplicidad de grupos y comunidades con diversos idiomas (ochenta) y culturas que integran el entramado social israelí.

Lamentablemente, los usos y las costumbres, la lengua y la cultura de estas comunidades al sufrir el impacto y la influencia de la cultura nacional israelí de la mayoría de la población, y de la lengua hebrea dominante, se debilitan gradualmente. En los primeros años del Estado de Israel había que reconstituir un sólo pueblo, con una sola lengua, dada la multiplicidad de grupos y comunidades con diversos idiomas (ochenta) y culturas que integran el entramado social israelí.

Como consecuencia de esto, el proceso de declive del judeoespañol, que ya había comenzado mucho antes, se ha acelerado. Este registro vivo del español del siglo XVI, con los trazos de las diversas influencias de las lenguas de los distintos países en que residieron sus hablantes, no durará mucho más tiempo.

El español de los judíos agoniza. Hay quienes aseguran que su fin está próximo y las razones son tres:

1.ª La disminución del número absoluto de hablantes de judeoespañol, por emigración y por la asimilación cultural tanto en Israel como en los otros países a los que inmigraron.

2.ª La no actualización de la lengua en cuanto a los conceptos de la ciencia y la tecnología modernas y otras esferas de la vida social, no específicamente religiosas o tradicionales.

3.ª Los mecanismos de transmisión del lenguaje están reducidos prácticamente al núcleo familiar, careciéndose de una infraestructura educacional e institucional con suficiente poder de influencia cultural sobre las generaciones más jóvenes.

De ahí que debamos concluir con una nota poco optimista: este legado del español se perderá de no adoptarse un programa de rescate, aunando esfuerzos para preservarlo. Estamos asistiendo en nuestros días a la gradual desaparición del judeoespañol como lengua viva.

Para concluir, quiero recordar lo que un ilustre español escribió a principios de siglo:

El mundo sefardí no es simplemente para España una pieza de museo, aunque admirable, sino un miembro vivo, palpitante, de la patria española esparcida por el vasto mundo y una presencia permanente de lo hispánico en todo país y en toda ciudad donde hay sefardíes.

De la misma manera que España llevó al continente americano su lengua y su cultura, la dispersión de los judíos españoles expandió esta lengua y cultura por la cuenca mediterránea y luego, hacia lejanos confines, contribuyendo, a su manera, a la expansión del español.

En este año en que se cumplen cinco siglos de la trágica separación entre lo español y lo judío, recordamos las palabras del periodista Carlos Luis Álvarez (Cándido): «los españoles y judíos tenemos poco para celebrar y mucho para recordar». Sería muy acertado que de este congreso sobre la Lengua Española surgiera alguna iniciativa en favor de la lengua judeoespañola, en el espíritu de la renovada connivencia entre españoles y judíos.

Un aspecto de la presencia de la lengua española en Israel digno de destacar es la existencia de por lo menos ochenta mil hablantes de español, procedentes de Iberoamérica, ávidos consumidores de la literatura en esta lengua. Los latinoamericanos en Israel traen consigo una cultura que no muere. Mantienen, a la vez que se enraízan en el entramado de la sociedad israelí, características muy propias.

La literatura en español en Israel merece, creo, una mención especial. El español, a través de su literatura, hizo su ingreso simbólico con una versión del Quijote, traducida al hebreo (¡desde el ruso!) por el poeta nacional Jaim M. Bialik. Posteriormente ha sido traducido del español, por lo menos en dos ocasiones.

En los años 70, coincidiendo con el auge de la literatura latinoamericana, se produce un crecimiento de la producción editorial en Israel, que no tarda en hacerse eco del fenómeno literario en el mundo de lengua española. Hasta el momento, se han publicado en Israel más de 200 libros de autores españoles y latinoamericanos, además de numerosas antologías, así como cuentos y poemas publicados con bastante frecuencia en los suplementos y secciones culturales de los periódicos más importantes de Israel, así como en las revistas especializadas. Los títulos en hebreo de autores de habla española son cada vez más familiares al lector culto israelí. Merece destacarse la cada vez más importante presencia en el teatro israelí de autores españoles.

Todo ello permite al israelí conocer no solamente una nueva dimensión de la literatura, sino una nueva noción de la realidad misma, como bien afirmara recientemente un ensayista israelí. El israelí descubre que la literatura española y latinoamericana habla de una realidad que no es la de otros, sino la suya propia. Uno de los más importantes escritores israelíes, A.B. Yehoshua, sefardí, llegó a afirmar incluso en una oportunidad: «Yo me siento muy cercano a la literatura iberoamericana contemporánea».

Un refrán judeo-español nos enseña que «Serca de los ojos, serca de corasón, leshos de los ojos, leshos del corasón», y eso porque, como dice otro refrán judeoespañol, «lo qe mis ojos no vyeron, mi corazón no yoró».

Acerquemos, entonces, nuestros ojos al Judeoespañol y lo acercaremos a nuestro corazón.

Termino con un mensaje de esperanza precisamente recordando otro refrán en español de los judíos: «La ora más oskura es para amaneser». Después de haber pasado sus horas más oscuras, es posible que la lengua judeoespañola esté cerca de un nuevo amanecer. Eso dependerá de todos nosotros. Salgamos de la indiferencia.

No me resisto a la tentación de reproducir —probablemente por deformación profesional— unos párrafos de un «foyetón» (o «culebrón») por entregas del periódico semanal israelí La Luz de Israel titulado El amor del diplomático:

Arleta rogó del chofer de passar con el oto por todas las kalejas de Kadiz por pueder ver todo, sea de las kalejas lucsosas i prensipales, ásta los kuatieres de los esnofes i de la provaya. En passando por la rejion del porto, vieron numerosos vapores y Mirella batía con sus manos de entusiasmo. Arleta estava kontente que en fin reucho a kitar e la yovena eleva de la atmosfera pesada i ofisiala del palasio y le dio una alegria espessiala.

Fuente: Centro Virtual Cervantes

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

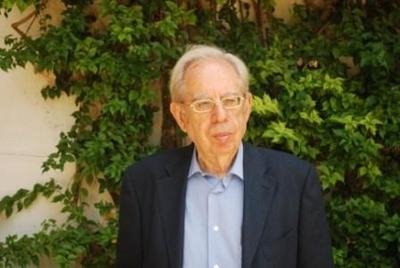

SAMUEL es un producto argentino y la generosidad migratoria de la que somos herederos.

Nació y se formó en la Argentina. Chaqueño de nacimiento, resistenciano.

Si bien fue diplomático por Israel, también nos representó a nosotros.