El djudeo-espanyol, djidio, djudezmo o ladino es la lingua favlada por los sefardim, djudios arrondjados de la Espanya en el 1492. Es una lingua derivada del kastilyano i favlada por 150.000 personas en komunitas en Israel, la Turkiya, antika Yugoslavia, la Gresia, el Marroko, Espanya i las Amerikas, entre munchos otros.

El djudeo-espanyol, djidio, djudezmo o ladino es la lingua favlada por los sefardim, djudios arrondjados de la Espanya en el 1492. Es una lingua derivada del kastilyano i favlada por 150.000 personas en komunitas en Israel, la Turkiya, antika Yugoslavia, la Gresia, el Marroko, Espanya i las Amerikas, entre munchos otros.

Este fragmento no tiene faltas de ortografía, ni es un dialecto medieval muerto. Es un ejemplo en lengua ladina o judeoespañola, que habremos entendido sin dificultad, para suerte de todos los hispanohablantes.

Los países que hablamos lenguas romances sabemos bien lo que es escucharnos entre nosotros y sentir que, si bien no nos entendemos palabra a palabra, hay lazos que nos unen y conexiones que nos hacen sentirnos más cerca. Incluso es tentador soñar con antepasados comunes o con cómo seríamos si nuestros ancestros se hubieran quedado del otro lado de la frontera o hubiesen zarpado en barco a otras tierras.

Las culturas que han convivido juntas han aportado infinidad de influencias que permanecen, de las que nos alimentamos inconscientemente, y que nos unen. Nos conocemos y nos comprendemos mejor descubriendo nuestra cultura y todos aquellos que han formado parte de ella. Y España tiene la suerte de haber sido la casa de un incontable número de culturas que han aportado su legado cultural, gastronómico o lingüístico que llega camuflado hasta nuestros días.

El ladino se abre como una puerta a nuestra historia, para unirnos bajo una lengua hermana que nos lleva con un hilo invisible a cientos de lugares donde se diseminó el pueblo sefardí, la comunidad judía que habitaba la actual España. Un espejismo lingüistico que rompe siglos, continentes y religiones de distancia.

Idioma ladino

El idioma actualmente llamado “ladino”, “judeoespañol” o “djudezmo” es, sencillamente, el castellano medieval que se hablaba en España hasta 1492, cuando los judíos sefardíes fueron expulsados por los Reyes Católicos. Durante estos quinientos años, una parte del pueblo sefardí ha conservado ese castellano antiguo y lo ha practicado generación tras generación, llegando hasta nuestros días.

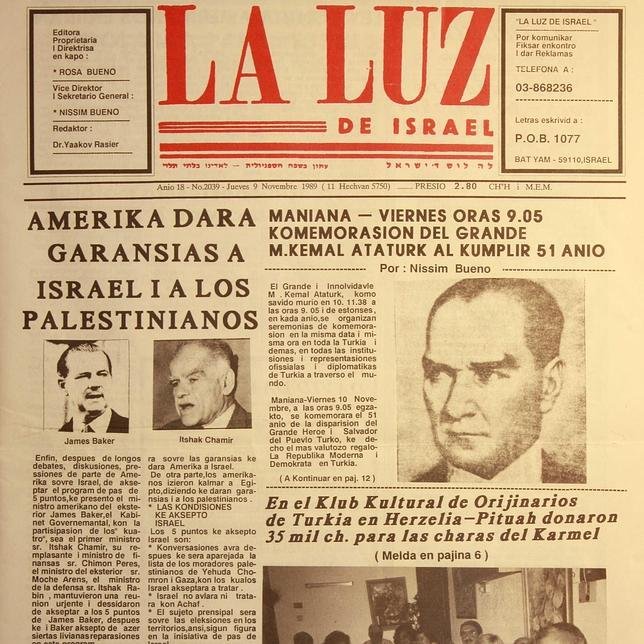

Fragmento de La Luz de Israel, uno de los periódicos más importantes escrito en ladino (todocoleccion.net)

Procede del castellano medieval, aunque también incluye otras lenguas de la península y mediterráneas. Fruto de su entorno judío y de sus movimientos poblacionales, también tiene inclusiones hebreas, turcas o griegas.

Su nombre “ladino” proviene de “latino” al traducir escrituras hebreas a castellano como solían hacer los sefardíes.

La comunidad sefardí en España

La presencia de la comunidad judía en la península ibérica se remonta al menos hasta el siglo III a.C., en el marco de las guerras púnicas, momento en el que la península ibérica pasa a ser dominio del Imperio romano y se experimenta un incremento de judíos que se establecen en el actual territorio español.

Hasta el siglo XV, la península ibérica concentraba la comunidad judía más grande del mundo, establecidos prósperamente en multitud de ciudades como la multicultural Toledo, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Córdoba o Palma de Mallorca, entre otros.

Cuándo se disemina el judeoespañol o ladino

El 31 de marzo de 1492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los posteriormente llamados Reyes Católicos, inician la expulsión de los judíos que habitaban en la corona de Castilla y la Corona de Aragón, a través del Edicto de Granada. La comunidad judía tuvo 4 meses, exactamente hasta el 10 de agosto, para dejar atrás su vida en estas tierras e instalarse en un nuevo lugar, a no ser que decidiesen convertirse al cristianismo. Estas fueron las condiciones de su expulsión que marcó la vida de la comunidad judía sefardí:

- «Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos».

- No había excepciones, bien hubiesen nacido en estas tierras o hubiesen llegado desde otras.

- Desde el 31 de marzo hasta el 10 de agosto de 1492 fue el plazo que tuvo la comunidad judía para marcharse. Quienes no lo hiciesen o volviesen con posterioridad, serían castigados con la pena de muerte y sus bienes serían confiscados. En este tiempo, podrían vender sus bienes inmuebles y llevarse el precio en letras de cambio, ya que la salida de monedas acuñadas en oro o plata estaba prohibida, o en mercancías, a excepción de caballos, también prohibido.

- Quienes auxiliasen a los judíos de alguna forma (escondiéndolos, ayudándolos, etc), perderían «todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos».

Y así, de la noche a la mañana, se calcula que 200.000 judíos abandonaron los territorios de Castilla y Aragón, diseminándose en diversas regiones del mundo, siendo las principales el Imperio otomano (actual Turquía), Marruecos, Portugal, los Balcanes, regiones de Centroeuropa y, posteriormente, Latinoamérica.

Migraciones y asentamientos de los judíos sefardíes (Wikimedia)

Abandonaron la tierra de Sefarad, pero no abandonaron su propia lengua. Y es en estos países donde el idioma ladino sigue vivo, aglutinando una comunidad estimada entre 150.000 y 500.000 ladinoparlantes. Se llevaron su lengua allá donde fueron, y gracias a ese arraigo, hoy podemos seguir escuchando el ladino, en pleno 2020.

¿Cómo es posible que mantuviesen su lengua en países extranjeros?

Los dos principales focos de inmigración de sefardíes fueron el Imperio otomano y Marruecos. En estas dos tierras, los sefardíes establecidos tenían un buen nivel económico y social, lo que les permitió conservar sus costumbres, tradiciones y su propia lengua durante más de 400 años. Además, el uso de este idioma significaba un símbolo de pertenencia a la comunidad judía. Tal fue la expansión del judeoespañol en Turquía que los turcos le llamaban simplemente “judío”, y en el siglo XVII un diplomático otomano, al visitar España, expresó su sorpresa al escuchar la lengua que hablábamos en estos lares, tal y como escribió en una carta al gobierno del Imperio otomano:

No obstante, estas dos zonas han marcado las dos ramificaciones principales del judeoespañol: el ladino, hablado en Balcanes, Turquía e Israel mayoritariamente, y el haquetía, hablado en Marruecos con numerosas inclusiones árabes. Veamos algunas diferencias apreciables en las dos versiones:

Haquetía: Fragmento de El Quijote

Ladino: Emisión en sefardí, Radio Nacional de España

Un idioma en peligro de extinción…

Actualmente cuenta con una comunidad aproximada de entre 150.000 y 500.000 ladinoparlantes.

El siglo XX supuso el mayor declive para el ladino, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde la persecución al pueblo judío provocó la desaparición del 90% de sus parlantes. Este fue el caso de la ciudad griega de Salónica, que concentraba a la mayor comunidad sefardí de principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando su población prácticamente desapareció, pero en la que hoy en día se puede observar su testimonio a través de sus barrios judíos.

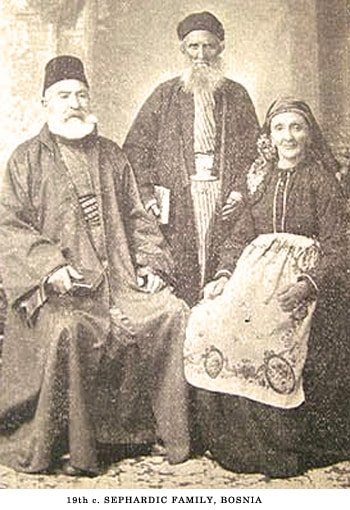

Retrato de familia sefardí en Bosnia, siglo XIX (Wikimedia)

Paralelamente, la creación del estado de Israel provocó la ruptura de las antiguas comunidades judías que se unificaron en torno a su lengua vehicular común, el hebreo, resucitada como lengua viva.

Actualmente, la comunidad ladinoparlante más numerosa se mantiene en Israel, y fuera de este, en Turquía. Asimismo, en Latinoamérica existen comunidades sefardíes importantes que siguen manteniendo su idioma y cultura, como en Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, México o Brasil.

…pero que se resiste a morir

Por suerte, el ladino cuenta con el apoyo de diversas iniciativas que ayudan a su difusión y que nos permite, además, aprender, oír o leer este bello idioma:

Academia de Judeoespañol de la RAE

La Real Academia Española de la Lengua ha lanzado la rama de Judeoespañol, que verá la luz en Israel. Darío Villanueva, director de la RAE, reconoce que “El judeoespañol es una lengua maravillosa que hoy debería emocionar a cualquier hablante del idioma español”.

Emisión en sefardí, de Radio Nacional de España

RNE emite un programa cultural en idioma ladino, llamado “Emisión en sefardí”, que puede escucharse en diferido a través de su web y en emisiones de radio para Oriente Medio y Mediterráneo cada lunes y para América cada martes.

Literatura en ladino

Existen editoriales interesadas en publicar libros en ladino, principalmente españolas. Así, podemos encontrar curiosos ejemplares como:

En tierras ajenas yo me vo murir del escritor Gad Nasí, donde recopila una selección de cuentos y testimonios en idioma judeoespañol.

Los dos mellizos. Novela en lengua sefardí, de Pilar Romeu Ferré. Edición de la novela anónima Los dos melicios. Romanso de la vida judía en Austria, publicada por primera vez en el periódico El Avenir de Salónica en 1907

La Megila de Saray, de Eliezer Papo, académico bosnio de lengua judeoespañola y protagonista del film documental El último sefardí de Miguel Ángel Nieto

El Princhipiko, versión en ladino de la novela corta de Antoine de Saint-Exupéry

Portada El Princhipiko en ladino (fnac)

Esefarad

Portal web que aglutina información sobre la cultura sefardí, a la vez que sirve como nexo de unión para aquellos interesados en aprender el idioma, costumbres e historia del judeoespañol. Cuenta con su propio canal de televisión, radio y magacín.

Como vemos, el ladino se agarra al tiempo presente para luchar contra su desaparición. Se nos presenta una bonita oportunidad para descubrir un poco más de este idioma que atestigua nuestros lazos comunes con la herramienta más útil que las culturas pueden tener: una lengua con la que entenderse.

El ladino nos está esperando:

Lo ke tienes de fazer el Martes, fazelo el dia de antes

Fuentes:

wikipedia.com / bbc.com / rtve.es / abc.es / esefarad.com / larazon.es / lavozdelsandinismo.com / todocoleccion.net / fnac.es

Fuente: suspirosmagazine.com

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi