Ya hablábamos en el artículo anterior del respeto que se le tenía a los difuntos por parte de la comunidad hebraica y el lugar donde los enterraban: el fonsario o cementerio judío.

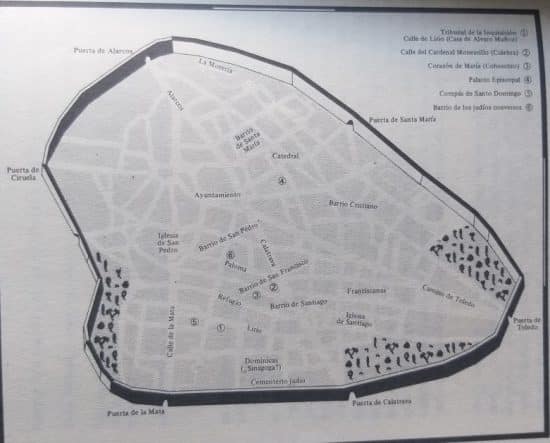

Ubicación de los elementos más representativos de la judería de Ciudad Real (H. Beinart)

Junto a este pilar fundamental, sin duda alguna, destaca entre los judíos aquel que suponía el lugar de oración a la vez que centro comunal. Este era conocido como sinagoga.

Su función como elemento sustitutivo del Templo definiría tanto su estructura interna por la concepción participativa que del culto se desprendía.

La relevancia de la comunidad hebraica del lugar posibilitaría la existencia de una o varias sinagogas, siendo una de ellas calificada como Sinagoga Mayor al poseer mayor relevancia, llegando a ocupar un lugar central o privilegiado. Nuestra entonces Villa-Real no sería una excepción a aquella regla.

Los rasgos esenciales que definen la arquitectura sinagogal vienen expresados en los términos de Elena Romero de la siguiente manera:

“Por muy diferentes que sean sus rasgos arquitectónicos, todas las sinagogas tienen sin embargo algo en común: aquellos elementos que vienen determinados por la práctica religiosa. Deben estar orientadas hacia Jerusalén; y en su interior los dos puntos que según las exigencias de la liturgia constituyen los centros de atención son: el hejal o arón hacodes, especie de armario, arco o nicho en el muro del edificio orientado hacia Jerusalén, donde se guardan los rollos de la ley (sefarim) preceptivos de la lectura sinagogal; y la tebá o bimá, pupitre colocado habitualmente sobre una tarima donde se sitúa el oficiante para dirigir la oración y llevar a cabo las lecturas preceptivas. Además, una sinagoga debe contar con asientos para los fieles, generalmente bancos, y un ‘azará, espacio reservado para las mujeres. Nada hay prescrito sin embargo sobre el emplazamiento de cada uno de los elementos mencionados, y las soluciones que se han dado al respecto caracterizan los determinados estilos arquitectónicos judeoeuropeos.”[1]

A su disposición interior habría que unir su presencia exterior: constituía el edificio más importante y principal en un barrio judío, requiriéndose para su construcción de una doble autorización, real y eclesiástica, mostrándose en su exterior una altura que no fuese ni más alta ni más bella que una iglesia.[2] La menor altura, sin embargo, se mostraba exteriormente, aunque en ese problema, según nos precisa Elena Romero, “los judíos lo han solucionado de forma simbólica, bien construyendo parte del edificio bajo el nivel del suelo, con lo que se ganaba en altura en el interior, bien añadiendo una disimulada pértiga sobre la techumbre para darle mayor altura”. [3]

En cuanto a qué actividades albergaba este edificio para los judíos, cabe precisar que lo mismo durante el YomKippur era sede de rezos y meditaciones de aquellos que permanecían descalzos durante la mayor parte del día, que acogía el encendido de los lampadarios de ocho velas (hanukkámenorá), se celebraban nacimientos, bodas o entierros, o incluso la mismísima circuncisión [4], por citar algunos ejemplos.

Centrándonos finalmente en el caso de la entonces Villa-Real, ya desde la misma época de la fundación el elemento judaico formaría parte del componente demográfico que poblaba dicho territorio. Así, sería acertado decir que, como consecuencia lógica de su permanencia en este suelo, existiría un edificio sinagogal en esta localidad.

Según señalan los estudiosos en la materia [5], al igual que habría una vía principal que se denominaba “De la Judería”, existiría una sinagoga mayor hasta el final del siglo XIV. El límite de su existencia en aquella fecha era obvio, pues con motivo de la onda expansiva del pogrom de 1391, nuestra judería sería donada al maestresala Gonzalo de Soto en 1393 por Enrique III, hecho que no fue muy del agrado de la poderosa Orden de Calatrava por los intereses que allí tenía.

Los pleitos entre la Orden y la ciudad traerán como consecuencia que la judería de Villa-Real cambie de manos. Así, De Soto, temeroso de los efectos de esta cuestionada adquisición, se vería obligado a enajenar (vender o ceder, según se interprete) la Sinagoga Mayor al tesorero de la casa-moneda del rey y del monasterio de los PP. Predicadores y vecino de Ciudad Real Juan Rodríguez en 1398 por unos diez mil maravedís y éste a donarla a la Orden de Predicadores de Santo Domingo en 1399, convirtiéndola en iglesia bajo la advocación de San Juan Bautista. [6]

Esta sinagoga mayor, según nos precisa Delgado Merchán, parecía tener una ubicación muy concreta a pesar de la inexistencia de hoy en día: entre las calles de Barrera y Peña, actuales de Compás de Santo Domingo y Sancho Panza. Por su descripción parece vislumbrarse la relevancia que tenía la comunidad judía y así nos lo refiere el citado presbítero:

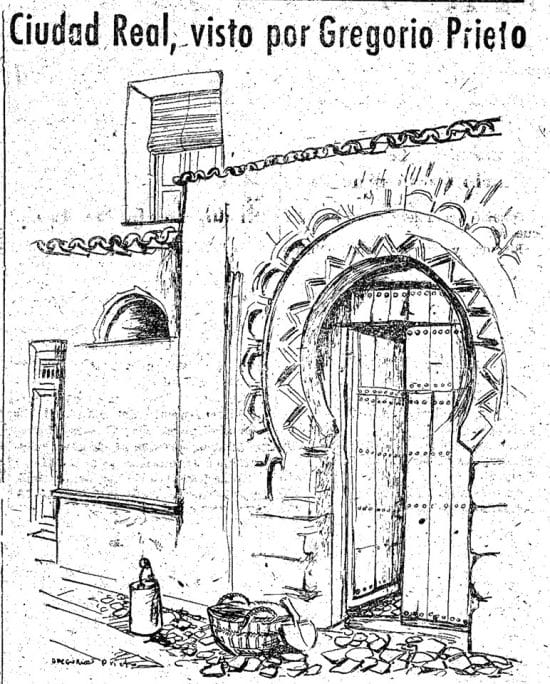

“Fúndase esta en las dimensiones, en la figura, en la forma y elevación de las techumbres, en la construcción y estilos de sus columnas y capiteles, en los arcos de herradura de sus portadas, una de Norte y otra de Poniente, formadas por semicírculos en degradación con sus correspondientes arquivoltas, de muy semejante parecido a las artísticas en igual en la fabricación de sus muros, todos de ladrillo y tapial conforme al gusto árabe de aquella época [ … l. Los testigos que vieron el derribo del convento señalan la existencia de un gran patio cuadrangular que llega la calle la Mata: pilares, arcos combinados de herradura y apuntados semejantes a las esbeltas y airosas de la puerta de Toledo”.[7]

Apoyándose igualmente en la relevante y rica comunidad hebraica, cabe señalar que se apunte la existencia de alguna sinagoga más, tal y como nos señala José Luis Lacave Riaño, tomando como fuente principal al mismísimo Delgado Merchan.

Según expresa Lacave[8] una sinagoga menor podría hallarse en el interior de un palacio que serviría más delante de sede del tribunal de la Inquisición en la calle de Libertad esquina a la calle del Lirio. Los rasgos que caracterizaban a dicha sinagoga eran la pureza de la portada interior de estilo mudéjar, con un arco de herradura ligeramente apuntado o túmido, decorado con menudos relieves que se denominaban ataurique.

Dudas se han planteado al respecto en cuanto a cuál fue la entrada de la sinagoga menor o si era una residencia de algún converso opulento. Esta sinagoga menor podría ser aquella que estuvo ubicada dentro de los terrenos del antiguo palacio del conde de Montesclaros.

Sin duda alguna, lo que sí es cierto es que las gentes de Ciudad Real desde que Delgado Merchán publicara su obra, siempre se refirieron a aquel edificio como de la puerta de la sinagoga de la calle Lirio. Desgraciadamente, una vez más, el patrimonio judaico sufrió el empuje de la piqueta siendo derribado dicho palacete, aunque cabe decir que la portada de la sinagoga fue desmontada pieza a pieza y aún se puede contemplar en una de las salas del Museo de Ciudad Real, museo que igualmente acoge un alicatado atribuido por el donante al propio edificio de la puerta.

¡Ojalá los recientes descubrimientos en la encrucijada entre las calles Lirio y Quevedo inviten a una mayor búsqueda de un pasado judaico que parecen alejarse sin remedio!

[1] ROMERO, Elena: «Arte ceremonial judío», p. 117, en LÓPEZ ÁLVAREZ, Ana Mª e IZQUIERDO BENITO, Ricardo (coords.): «EL LEGADO MATERIAL HISPANOJUDÍO». VII Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 1998. [2] GOLDEROS VICARIO, José: Ciudad Real, Siete Siglos a Través de sus Calles y Plazas, 1245-1945. Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. [3] ROMERO, Elena: op. Cit. P. 118] [4] CANTERA MONTENEGRO, Enrique: VIDA COTIDIANA DE LAS ALJAMAS JUDÍAS EN LA CORONA DE ARAGÓN Y CASTILLA. [5] ANAYA FERNÁNDEZ, Antonio Tomás: “CIUDAD REAL. NÚCLEO URBANO MEDIEVAL”, en CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS, nº 37, pp. 47-73, 2012. DELGADO MERCHÁN, Luis: Historia Documentada de Ciudad Real. VILLEGAS DÍAZ, Luis R.: Sobre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media. Ayuntamiento de Ciudad Real. 1984. [6] PÉREZ LIMÓN, Francisco: “Primitivos barrios de la Villa Real”, en Lanza. Extra Feria Ciudad Real. 15/08/1989. P. 17. [7] DELGADO MERCHÁN, Luis, op. cit., pp. 64-65. [8] LACAVE RIAÑO, José Luis: Juderías y sinagogas españolas. Col. MAPFRE. Pp. 330-334.

——————————————–

La extinta judería de Ciudad Real (5)

La extinta judería de Ciudad Real (7) -Disponible desde el 10/09/2023

Fuente: miciudadreal.es/

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi