Por Santiago Raigorodsky.

La producción de manuscritos sefaradíes iluminados durante el Medioevo ha sido numerosa y se han convertido, sin duda alguna, en una fuente importante para el estudio y conocimiento de la religión y la sociedad judía de la época. No obstante, y sabiendo lo quimérico que es abordar el tema de las hagadot de Pésaj desde el punto de vista artístico en un breve artículo, queremos ofrecer unas líneas explicativas que faciliten el conocimiento de estos manuscritos. Es por ese motivo que debemos hacer una serie de consideraciones preliminares, con el objeto de tener una mayor y más objetiva comprensión sobre la creación de estos códices sefaradíes.

Debemos señalar, en principio, la considerable influencia que ha tenido sobre el arte judío la prohibición que regía con respecto a la representación de la figura humana. El Décimo Mandamiento, que representa uno de los principios básicos de la religión judía, señala que “No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. O aquí abajo en la tierra o en el agua bajo tierra”. También se recuerda en Deuteronomio 4:16 el hecho de no representar la imagen de Dios de ninguna manera, ni se crearán estatuas que representen los símbolos o imágenes de hombre o mujer y aun de animales vivos sobre la tierra.

Este Mandamiento y otras menciones bíblicas, sin duda alguna, restringieron ó inhibieron en numerosas ocasiones el desarrollo del arte judío. A pesar de que las autoridades rabínicas y talmúdicas han tenido en numerosas ocasiones la tendencia a reforzar estas posiciones, con el objeto de rechazar todo tipo de idolatría, ellas, no obstante, siempre han despertado profundas controversias e interpretaciones.

A través de la historia del pueblo judío ha habido variadas y numerosas formas de representaciones visuales. Es así que podemos ver que, en ciertos períodos y en diferentes escenarios geográficos, las diversas comunidades judías y sus artistas, también basándose en numerosas referencias al arte contenidas en las Escrituras, superaron esas discrepancias.

Otro de los hechos a tener en cuenta es que el pueblo hebreo nunca ocupó un espacio geográfico concreto en territorio europeo. Como sabemos, con posterioridad a la Diáspora, las comunidades judías sufrieron innumerables vicisitudes históricas que hicieron de ellos un pueblo totalmente atípico.

En Sefarad, el bíblico nombre de la España actual, los judíos convivieron desde los primeros siglos de la era cristiana con romanos, visigodos, musulmanes y cristianos hasta la posterior expulsión de musulmanes y judíos ocurrida en 1492. Y esta convivencia ha significado, como en otros sitios donde habitaban los judíos, una influencia enorme por parte de las culturas dominantes en todos los tipos de expresión de la cultura judía.

De todos los campos de la producción artística judeo- sefaradí uno de los más significativos es el de la ilustración de manuscritos. Lamentablemente, en el caso judío, los manuscritos que han llegado a nuestras manos son, en número, mucho menor que los manuscritos cristianos o musulmanes, debido a las sistemáticas destrucciones que de los mismos se han realizado a lo largo de los tiempos.

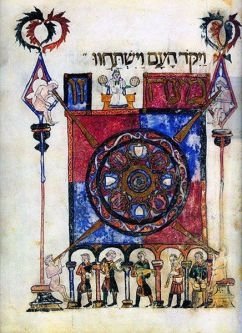

Los manuscritos judíos iluminados en Sefarad, presentan una cronología comprendida mayoritariamente entre los siglos XIII al XV y las influencias más fuertes han sido la del arte islámico-mudéjar, del mozárabe, el románico, el gótico y en algunos casos se reflejaron las primeras influencias del Renacimiento. Esto significó que los judíos orientales adoptaron pautas de esas artes. El islámico, por ejemplo, también prohibía las imágenes figurativas. De allí que en muchos manuscritos judíos, los artistas se limitaran a reproducir representaciones puramente decorativas, hechas de líneas, de símbolos, curvas y de elementos caligráficos.

Algunos de estos temas mencionados, son los que contribuyeron a que el arte judío no pudiera adquirir jamás una base estilística coherente.

En esos siglos, desde el punto de vista artístico, los movimientos más influyentes en el mundo cristiano fueron sin duda el románico y el gótico. Estos movimientos, en la Península fundamentalmente penetrarían por Cataluña y Aragón, provenientes de Italia e incluso de Inglaterra a través de artistas forjados en Sicilia. Eran esas épocas de consolidación de los distintos reinos cristianos que conformarían España. En cambio, el mudéjar fue un estilo que se consolidó en los territorios de la península ibérica dominada por los musulmanes o sea Al-Ándalus.

Y es también, en esos siglos y en ciertos sectores, que se produce, como consecuencia de una creciente riqueza económica, el incremento en la producción de manuscritos iluminados, tanto musulmanes como cristianos o judíos.

Se cree que la Hagadá, originariamente, fue ordenada después del cierre del Talmud, siglo VIII E.C, y que en el siglo X, aproximadamente, adquirió su actual forma. Difícilmente podríamos hablar de autores o versiones, ya que al día de hoy son innumerables. Pero la primer Hagadá completa que se conoce es la del Rav.Saadia Hagaón (siglo X, Babel) y en el libro “Mishné Torá”, Rambán, incluye una Hagadá.

Debemos señalar que el nombre Hagadá proviene de la palabra hebrea “lehaguid”, que literalmente quiere decir “narración”, y su fuente es Éxodo 13:8. Vemos que en las Hagadot (en su forma plural) hay una colección de plegarias, costumbres religiosas, pasajes bíblicos y homilécticos, himnos e incluso ciertos hechos y anécdotas que afectaban la historia y las costumbres judías. Pero la raíz de esta narración es el relato del Éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo conmemorando la liberación de los judíos del yugo de Egipto. En muchas de ellas también se relata parte del Génesis. Estos relatos están formados por pasajes de la Torá, del Midrásh y de otras fuentes rabínicas.

En cuanto a su estructura, estos manuscritos eran confeccionados a mano, sobre pergamino que como sabemos eran pieles tratadas de forma especial y que se utilizaban de una sola cara (el lado de la carne y no la de los pelos) para escribir los textos y contener las miniaturas (se decía así no por su tamaño pequeño, sino porque era muy utilizado el pigmento de minio para confeccionar los dibujos y temas capitales). Las hojas eran rectangulares, dobladas por la mitad, metidas una dentro de otras y cosidas por su doblez. Las mismas se cubrían con tapas frecuentemente decoradas profusamente y a veces se ennoblecían con metales preciosos repujados e incrustados de piedras de elevado valor.

Una de las funciones que cumplían algunas ilustraciones, además de reafirmar los escritos y orientar a aquellos que no sabían leer, era la de facilitar la localización de ciertos párrafos ya que entonces no existían los índices y eso era lo que permitía mayor rapidez en la lectura de los textos.

Otros elementos a tener en cuenta era el hecho de que los textos de las Sagradas Escrituras eran escritos en hebreo, en cambio otros eran traducidos a la lengua de aquellos que los utilizaban. Esto significaba que generalmente las Hagadot se tuvieran que leer de derecha a izquierda, lo que implicaba un condicionamiento diferente en cuanto al origen y el final del libro. Esto a su vez, condicionaba la lectura y disposición de las imágenes.

La Hagadá no es un libro de lectura obligatoria en la sinagoga, se lee en los hogares judíos durante la fiesta del Pésaj y fundamentalmente cumple la función de reunir a las familias y que se lleve a cabo el precepto de transmitir a los más jóvenes las Enseñanzas, como vemos en Ëxodo 13:8, que dice; «En ese día le narrarás a tus hijos; esto se hace por lo que el Señor hizo por nosotros cuando salimos de Egipto». Cumple también la Hagadá el servir de guía para el servicio del Séder (literalmente “orden”, en hebreo).

En el siglo XIV, al ser las Hagadot manuscritos de uso doméstico, se avenían a los gustos personales, familiares, e incluso comunitarios, que eran quienes decidían poseer sus propias versiones. De aquí también que, dependiendo de la economía de estas personas o grupos, se contrataban a artistas o copistas de mayor o menor prestigio o capacidad, por lo que la Hagadá resultante llegaba a tener una mayor o menor calidad artística.

No obstante todo esto, se cuidaba que fuera la estructura tradicional la base de toda Hagadá.

Podemos decir que hasta el siglo XIII se embellecían sólo las palabras iniciales del texto, se admitían únicamente pequeñas ilustraciones de la “matzá” (pan ácimo que muchas veces se representaba como una oblea de forma circular) o el “maror” (hierba amarga que simboliza la amargura de la esclavitud en Egipto y que se representaba generalmente como una pequeña hoja estilizada).

No se sabe con exactitud como o cuando se produjo el proceso de iluminación más completa, sobre todo la inclusión de escenas bíblicas. Recién en el siglo XIII la Hagadá fue escrita como libro y se convirtió en uno de los manuscritos más populares del pueblo judío.

Con el paso de los años, y hasta hoy, cada generación suele agregar nuevos textos de acuerdo a las necesidades del tiempo y lugar.

Entre las Hagadots más importantes creadas en España podemos mencionar la Hagadá de Oro, que recibe el nombre precisamente por los fondos dorados empleados en sus ilustraciones, que con una serie de miniaturas nos muestra escenas del Éxodo y también del Génesis.

Podemos apreciar también que el orden de los paneles va desde la parte superior derecha a la parte inferior izquierda (siguiendo la dirección de los textos hebreos).

Estos paneles están a su vez enmarcados, unas veces por bandas de color azul o marrón con volutas de lápiz blanco y, otras en zigzag, además de tener casillas de oro acuñadas en sus esquinas.

En general, en las Hagadot Sefaradíes las ilustraciones se hacían a página entera y no en los márgenes de las mismas, aunque existen unas pocas excepciones, que, como en el caso de muchas Hagadot ashkenazíes, las ilustraciones eran marginales y el texto ocupaba el centro de página.

Vemos también en la Hagadá de Oro, en una de las viñetas superiores (detalle), que hay un grupo de soldados egipcios a caballo, marchando de derecha a izquierda. Guía el grupo de la derecha un soldado que lleva un casco y una bandera azul con un león heráldico dorado. Tras él, el faraón coronado sobre un caballo blanco, aparece también un soldado con una flor de lis en un escudo azul. Los ropajes y los símbolos son propios de un ejército medieval.

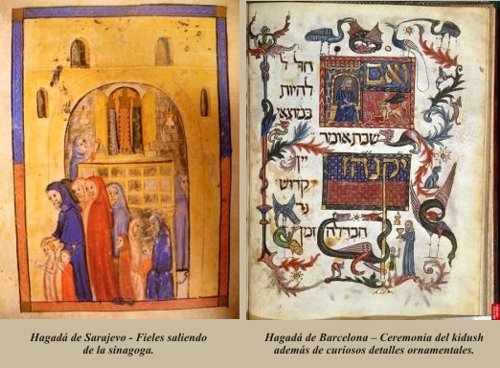

La Hagadá de Sarajevo (llamada así porque se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo), fue realizada en Barcelona, aproximadamente en el año 1350. Podemos apreciar en sus 34 páginas que el ciclo iluminado es el mas extenso conservado, ya que comienza con la Creación del mundo (Génesis 1:1) y finaliza con la bendición de Moisés antes de su muerte (Deuteronomio 34:9). En esta Hagadá vemos que la imagen de Dios no se representa con forma humana, sino como una mano o simplemente como unos rayos luminosos. También podemos apreciar en otra iluminación y con todo detalle la figura de una sinagoga, en la que se hallan los fieles en su interior y el armario de la guenizá al fondo (en hebreo, escondite – lugar donde se guardan los libros sagrados en desuso o los que se quieren preservar de posibles destrucciones).En la Hagadá de Barcelona (1320) podemos apreciar una gran cantidad de ilustraciones con escenas características de la Pascua judía (Pesaj). En ellas vemos con todo lujo de detalles diferentes momentos de la celebración, tanto es así que se convierte en un documento inexcusable para el estudio de las tradiciones judías, el mobiliario, la indumentaria, etc. Impresionantes son las representaciones de una exuberante vegetación combinada con figuras humanas, pájaros, animales fabulosos y figuras grotescas.

De vez en cuando los animales se representan realizando actividades humanas, siendo este un elemento humorístico tomado seguramente de códices de origen latino.

La Hagadá Rylands fue realizada en Cataluña a mediados del siglo XIV y consta de 13 páginas, en cada una de las cuales se aprecian dos miniaturas. Las ilustraciones comienzan con la escena de Moisés y la zarza ardiente y concluyen con los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo.

Es notable ver en esta Hagadá que todos los personajes que están representados en ella lucen las vestimentas que se usaban en la España del siglo XIV. Sus páginas son suntuosas, llenas de colores donde predomina el azul, el oro y también apreciamos delicados rosas y verdes. El artista sin duda se entregó en ella a toda clase de fantasías medievales, con la finalidad de conseguir el interés y fascinación del lector, como asimismo conferirle un aire de rigurosa contemporaneidad.

La Hagadá Kaufmann también realizada en Cataluña en el siglo XIV, fue el manuscrito más famoso de toda la colección de David Kaufmann. Los primeros investigadores que la estudiaron pensaron que era de origen italiano. Sin embargo, ulteriores averiguaciones afirmaron su procedencia catalana.

Tanto en el Hagadá de Kaufmann como en la de Sarajevo hay evidentes rasgos de dibujos infantiles, muestra, sin duda, de la considerable popularidad de estos manuscritos entre los niños, cosa explicable en parte por la activa participación de ellos en los ritos pascuales.

A diferencia de otras Hagadot, en la Sister Hagadá, se muestran imágenes franco-góticas y elementos italianos. Esto último se puede apreciar sobre todo en detalles arquitectónicos y en los vestidos y sombreros, tocados y turbantes que lucen las figuras.

La Prato Hagadá, originaria de España en los albores del siglo XIV es un magnífico manuscrito decorado, con la particularidad de que algunos de sus folios se encuentran inacabados. Ese hecho permite comprobar los diferentes pasos y procedimientos de la iluminación del manuscrito, los dibujos, la aplicación del “gesso” para fijar las láminas de oro y plata y por último la aplicación de los pigmentos.

En las diversas Hagadots, como en la Hagada Morisca (obra castellana del siglo XIV) podemos ver diversos momentos de la vida judía. Apreciamos en sus ilustraciones la celebración del séder de Pesaj, los preparativos, las bendiciones y la propia cena de la Pascua judía que fueron recogidas con sumo cuidado y plasmados con una riqueza de detalles que las convierten, en una la aportación significativa del mundo hebreo en el campo de la iluminación de manuscritos.

Temas como la esclavitud del pueblo judío al servicio del faraón egipcio, el cruce del Mar Rojo, interiores de sinagogas, ropajes y profesiones de los judíos, muebles y utensilios de todo tipo son objeto de ilustraciones de los distintos artistas que confeccionaron esas Hagadots. En algunas de ellas, incluso, podemos constatar que cada uno de los artistas, algunos careciendo de fuentes fidedignas de información, interpretaban equivocadamente ciertas escenas bíblicas y vestían con ropajes de su época a personajes de un tiempo muy anterior.

Podemos reseñar, de forma general que las ilustraciones que aparecen en casi todas las Hagadots se destacan ciertas características tradicionales del gótico y del románico. Un hecho a señalar era la conceptualización racional de las escenas, donde no se buscaba imitar la naturaleza. En la mayoría de las ilustraciones se perciben figuras planas, y los colores también eran planos, se utilizaban sobre todo los primarios generalmente de forma muy intensa, como el azul, el rojo y el amarillo, además del oro (imitando posiblemente el efecto de los vitrales). Es por eso también que el dibujo adquiere una gran importancia, con un contorno negro delineaban y recortaban las figuras creando el ritmo compositivo, generalmente sobre un fondo monocromo. La luz contribuía a destacar los volúmenes, pero en general no se trataba de una luz real y casi siempre se le confería un sentido simbólico.

La composición por su parte, frecuentemente era simétrica y los elementos se orientaban hacia el centro teórico del cuadro. Habitualmente las figuras eran sumamente alargadas, los ojos y manos también se exageraban y por lo general eran muy grandes, con la finalidad de dotar una mayor expresividad a las figuras. No existía el concepto de la perspectiva y las figuras se superponían las unas a las otras, lo que a veces suponía un problema y cierta confusión en la composición. Las figuras mas importantes se destacaban por sobre las otras, superponiéndolas y ocupando lugares preponderantes.

Si bien podemos decir que aparentemente entre el románico y el gótico no existen diferencias muy notables, podemos advertir que en el segundo se produce en las figuras un menor hieratismo y una sensación de mayor movilidad. Hacia el siglo XIV se comienza a notar un mayor interés por el espacio pictórico y vemos aparecer las primeras señales de perspectiva, como influencia de pintores del primer Renacimiento italiano y de los primitivos maestros flamencos.

Los colores que usaban los artistas son, algunas veces, conocidos por nosotros por anotaciones que los propios artistas medievales hacían en las guardas de algunos manuscritos y en las márgenes de sus folios. El color negro, por ejemplo, se obtenía del hollín producido por la combustión de sarmientos, de cera, de aceites u otras substancias. El blanco, de menos uso que el negro, se sacaba de la combustión de huesos de animales y también de delgadas láminas de plomo tratadas con vinagre. El rojo se obtenía del minio, el amarillo de la tierra conocida con el nombre de oropimente rejalgar (sulfuro de arsénico) o del azafrán, el azul de compuestos de cobalto.

Existían, a partir del siglo XI fórmulas químicas que se utilizaban como disolventes, también se usaba la clara de huevo mezclada con agua, miel, azúcar, albayalde y gomas de distinto tipo.

Interesante también resulta observar, que independientemente de tratarse de ilustraciones sobre una temática religiosa, y ya con motivos meramente decorativos, los artistas de la época utilizaban elementos muy habituales en manuscritos medievales de diferente origen. Incluso, muchos de ellos eran simplemente copias de los creados por otros artistas.

Vemos así que, algunas criaturas místicas puede que hayan pasado al arte folklórico judío a través de la heráldica medieval, de aquí grifos y unicornios, águilas de doble cabeza, aves y peces fantásticos. Casi siempre había ricos diseños florales que servían de fondo al variado conjunto de dichos animales alegóricos.

Hagada de Barcelona

Sin duda, el bestiario medieval utilizado por los artistas judíos ha tenido numerosas interpretaciones, incluso muchas de ellas también procedentes del mundo greco-latino, bizantino y persa. Así las aves, en términos generales representaban el bien, ya que la característica de volar y ascender simbolizaban lo espiritual, aquello que se alejaba de lo terrenal. La cigüeña por ejemplo, poseía dos características que la hacían objeto de muchas ilustraciones, era monógama y comía serpientes, que a su vez eran la representación del mal. El águila, el león, representaban la fuerza y la nobleza (los guardianes del Templo). También los Grifos con cabezas y alas de águila y cuerpo de león eran símbolos positivos.

En cambio encontramos como animales relacionados con el mal, en primer lugar, la serpiente, símbolo por antonomasia del pecado original, el mono, el conejo, la liebre, el jabalí, el cerdo por ser animales considerados lujuriosos, sucios y perezosos. No obstante, para algunos estudiosos existen diferentes interpretaciones. Algunos asocian al conejo o la liebre con el pueblo judío y a sus enemigos con los perros que le persiguen (esta imagen aparece en alguna Hagadá ashkenazí, como la de Praga, de 1526).

En España hay que tener en cuenta las sistemáticas destrucciones que el patrimonio cultural hebreo ha sufrido a lo largo de los siglos, siendo los libros precisamente algunos de los objetos que con mas inquina han sido arrasados. La expulsión de los judíos supuso el traslado de los códices más notables a otros países, siendo las bibliotecas rusas, portuguesas, francesas, holandesas, británicas, norteamericanas o israelíes las que hoy custodian el conjunto de códices provenientes de Sefarad. Por el contrario el panorama de los códices sefaradíes conservados en España resulta desolador.

Con la expulsión de 1492 se acabó la producción de manuscritos hebreos sefaradíes. Al menos en lo que se refiere al territorio español. No obstante se continuaron produciendo otras Hagadots de origen sefaradí allí donde se encontraban judíos de ese origen. Tenemos ejemplos de ellas en Portugal, en Italia, Francia, en Marruecos, en Turquía y Bulgaria.

Sin duda, es éste un análisis muy general y sería necesario un examen mucho más minucioso y pormenorizado de cada una de los manuscritos sefaradim existentes, cosa que excede a este trabajo.

No podemos dejar de mencionar también la innumerable cantidad de Hagadots iluminadas de origen Ashkenazí allí donde se desarrollaron estas comunidades, fundamentalmente las más numerosas se realizaron en los países del este europeo.

Con el advenimiento de la imprenta, a mediados del siglo XV, las Hagadots manuscritas comenzaron a caer en desuso y fueron reemplazadas por Hagadots impresas en papel multiplicándose rápidamente innumerables ediciones, en ellas se incorporaron poco a poco nuevas técnicas como la xilografía y el grabado en cobre lo que posibilitó la aparición de magníficas ilustraciones y una excelente tipografía.

La primer Hagadá impresa fue publicada en Guadalajara, España, en el año 1482.

En la actualidad hay miles de ediciones de la Hagadá traducidas a numerosos idiomas, incluso al latín, ilustradas o no y las hay también virtuales.

La Hagadá, tal como la conocemos hoy en día, es el resultado de todo este fenomenal desarrollo.

PAGINAS CONSULTADAS

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/hagadah/accessible/pages11and12.html#content

http://www.library.yale.edu/judaica/site/exhibits/children/exhibit1.html

http://www.talmud.de/sarajevo/textbildansicht_1.html

http://www.seacex.es/Spanish/Publicaciones/MEMORIA_DE_SEFARAD/04_juderia_5_sefarad.pdf

http://www.ugr.es/~jayaso/JUD-ESPAGNA/Articulos-ESP/15-9-02%204.pdf

http://kaufmann.mtak.hu/es/study10.htm

http://richardmcbee.com/rylandshaggadah.htm

http://www.jtslibrarytreasures.org/prato/prato.html

Revista Ariel Nº 21

Fuente: Tarbut Sefarad

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

Muy interesante el artículo.Me a gustado mucho.Soy conservador-restaurador de libros y documentos y trabajo en ello.Estoy especialmente interesado por la relación del pueblo judío con los libros en época medieval.

Habitualmente encuentro fragmentos de códices medievales escritos en hebreo, reutilizados en encuadernaciones posteriores al S.XVI.Sobre lo que tengo publicados algunos trabajos y por supuesto quisiera seguir profundizando.

Esperando algún contacto.

Atentamente

Sergio