Los sefardíes de Londres comían huevo hilado, albóndigas o un embutido llamado ‘chorissa’, según un recetario de 1846

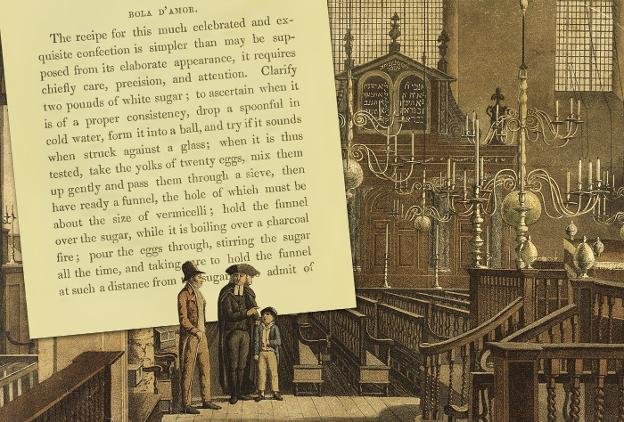

Receta de Judith Montefiore, y sinagoga sefardí Bevis Marks, en Londres 1817. jewish museum

Nieto, Martínez Dormido, Vega, Ruiz, Gómez Serra, Pardo, Lousada, Núñez, Pereira, Mendoza, Acevedo, Mendes Bravo, Chaves, Ávila, López Arias, Medina, De Sosa, Álvarez, Valencia, Pacheco, Díaz… Podrían ser los apellidos de cualquiera de nosotros, pero pertenecen a los judíos oriundos de España y Portugal que a finales del siglo XVII se organizaron en Londres para fundar una sinagoga sefardí.

La lista incluye algún Levi, Abrabanel, Cohen, Baruj o Abenacar que nos habrían desvelado más rápidamente la confesión de sus poseedores, pero lo cierto es que la mayoría de ellos tenían apellidos iguales a los que hoy en día ostentamos españoles y portugueses. Y es que eso es lo que habían sido ellos hasta 1492: simples súbditos de Castilla, Aragón o Portugal que hablaban el mismo idioma y vivían bajo el mismo sol que sus paisanos pero tenían otra religión distinta.

Los Reyes Católicos les dieron a elegir entre conversión forzosa o expulsión en 1492, el reino de Navarra en 1496 y Portugal tan sólo un año después. El éxodo judío recaló primero en tierras lusas o del norte de África y desde allí se dispersó por las orillas del Mediterráneo, Europa, América e incluso Asia, pero por muy lejos que fueran nunca olvidaron sus orígenes. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar en ladino? No es difícil dar en internet con algún vídeo o canción en este dialecto usado por los sefardíes, una auténtica ventana al pasado del castellano y a cómo este debía sonar hace 500 años.

El tiempo transcurrido desde entonces y la influencia de los países por los que pasó la diáspora han salpicado el ladino de expresiones en hebreo, árabe o turco, pero los hispanohablantes seguimos siendo capaces de entenderlo casi en su totalidad. En ladino o ‘español’ -como ellos lo llamaban entonces- hablaban casi todos los miembros de la creciente comunidad judía de Londres en 1663, en ese idioma redactaban sus documentos y así continuaron hasta 1829, cuando solo tras un encendido debate aceptaron que los sermones y las comunicaciones oficiales de la sinagoga se hicieran en inglés.

Matanza ritual

Para integrarse mejor en su país de adopción de puertas para fuera, puesto que en el interior de sus casas siguieron hablando su lengua materna y comiendo también según su propia tradición. Escrito en español hay un manual, editado en Londres en 1733, sobre el sacrificio de animales para el consumo humano de acuerdo a las leyes judías. Con la carne obtenida de esa matanza ritual los carniceros y charcuteros sefardíes elaboraban embutidos como la ‘chorissa’, una prima hermana de nuestro chorizo pero hecha con grasa y magro de vaca en vez de con cerdo. Emparentada con el chorizo español y los chouriços o alheiras portugueses, la chorissa era el fiambre de referencia dentro de la comunidad sefardí londinense.

Lady Judith Montefiore, de quien hablamos aquí la semana pasada como pionera de la literatura culinaria judía y autora en 1846 del primer recetario kosher en inglés (‘The Jewish manual’), dijo en su libro de cocina que este embutido de irrefutable origen ibérico era «de sabor delicado y picante». Lo incluyó como ingrediente necesario en nada menos que diez recetas distintas: sopas, estofados, cocidos, arroz o tortilla se beneficiaban de la presencia del «más refinado y sabroso de los embutidos, presente en todas las carnicerías hebreas». Una de esas tiendas especializadas era la de Napthtali Pass, en el número 34 de Duke’s Place. Para que se hagan ustedes a la idea, en la mismísima City de Londres y al lado de donde ahora se yergue el famoso rascacielos con forma de pepinillo conocido como The Gherkin.

Allí mismo estaba la sinagoga que aglutinaba a la comunidad sefardí del barrio de Aldgate, de la que la familia Pass había sido parte integrante desde el siglo XVII. Claro que primero habían tenido el apellido Shalom, luego lo castellanizaron traduciéndolo a ‘de Paz’ y finalmente acabaron dándole un aire anglófilo como ‘Pass’. Napthtali Pass, el charcutero que vendía chorissa, era el heredero de una saga carnicera que había comenzado con Elías Paz de León en 1690.

No sabemos cómo se elaboraba concretamente la chorissa ni qué ingredientes tenía, pero sí que era un elemento tan básico de la dieta de los sefardíes ingleses como la sopa «de almondegos», el pescado «impanado», el «escobeche», las frituras de Haman (iguales a nuestras orejas de Carnaval), el carnero «a l’Hispaniola» o las «bolas», que igual que los bolos portugueses o las antiguas «bollas de pan» castellanas eran pasteles dulces.

El libro de lady Montefiore incluye una bola sencilla, una bola d’Amor, una bola d’Hispaniola y otra llamada de Toledo rellena de huevo hilado, mazapán, limón y agua de azahar. Todas estas recetas salieron de España -¡quién sabe si de la misma Fermoselle zamorana, de donde procedían los Montefiore!- y alimentaron a generaciones de hombres y mujeres que soñaron con volver algún día a Sefarad.

Por lo menos hoy podemos sacar del olvido su chorissa y sus sabores.

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi