En 1875 aproximadamente llegaron a la Argentina los primeros judíos marroquíes. En esa misma época iban afluyendo extranjeros de varios países europeos, atraídos por una generosa política de inmigración a aquellos inmensos territorios que era preciso poblar.

La gran mayoría procedía de Tánger y Tetuán, algunos de Oran (de ascendencia tetuaní), Larache, Arcila y Rabat.

No fue una inmigración selectiva organizada. La inmigración sefardí marroquí fue espontánea e individual, distinta a la organizada por alguna entidad filantrópica, tal el caso del grupo askenazí. No obstante, ello logró dejar una huella significativa en la sociedad.

No hay fecha importante en relación con esta inmigración que sigue de manera continua durante mediante medio siglo. Se había desarrollado mucho la comunidad entre 1885 y 1900, y lo más de sus miembros ya estaban instalados antes de 1920. Es de notar igualmente que muchas veces Buenos Aires era una etapa hacia otros países latinoamericanos o de América del Norte; a menos que fuese el término de un periplo empezado en Lima, Amazonia o Montevideo.

Es cierto que dentro de esa comunidad llegada a la Argentina ésta es el subgrupo menos numeroso, pero que presentó características particulares tales como:

– primer grupo de judíos sefardíes llegados al país;

– primeros en organizar una comunidad judía sefardí, oficialmente reconocida en el país

– en 1887 llevaron a cabo su propia asociación de sepultura, al establecer en el barrio de Avellaneda el primer cementerio de esa colectividad en Argentina.[1].

Estas dos últimas acciones no solo aseguraron la continuidad de sus tradiciones, sino que también consolidaron su identidad comunitaria.

Fueron motivos de su inmigración los conflictos en Marruecos, como la guerra hispano-marroquí de 1859/60, y las dificultades económicas en esa región llevando a estas familias a buscar nuevas oportunidades en América Latina. La cercanía lingüística y cultural con España también facilitó su integración inicial.

La mayoría hablaba español, aunque conservaron elementos de la haquitía, enriqueciendo así el paisaje lingüístico y cultural del país. Además, su conocimiento del francés, aprendido en las escuelas de la Alliance Israélite Universelle, les otorgó un nivel adicional de integración y movilidad.

Una vez arribados al país algunos optaron por instalarse en la capital, sentando su residencia mayoritariamente en los barrios de Concepción, Monserrat y San Telmo, cerca del puerto de Buenos Aires, que funcionaba como centro comercial de venta de tejidos; otros se dispersaron hacia los centros urbanos del interior y se ubicaron principalmente en el noreste (Santa Fe, Chaco, Corrientes) y en regiones vinculadas a la actividad económica donde aún hoy residen algunos de sus descendientes. Estas regiones estuvieron relacionadas con la empresa «La Forestal», que había generado para su desenvolvimiento empresarial líneas férreas dando origen a pueblos a la vera a las mismas.

Radicación en el Chaco

Las primeras familias judías sefaradíes que llegaron al Chaco se instalaron en La Sabana. Hasta los primeros años del siglo XX el poderío invencible de los indígenas asolaba al pueblo, una especie de far west, donde la riqueza de sus bosques cercanos permitió abrir uno de los tres ciclos económicos chaqueños: el forestal. Hasta allí llegaron miles de personas provenientes de provincias vecinas y del extranjero para lucrar con esa actividad y las relacionadas con ella para satisfacer sus necesidades más básicas.

Sin ferrocarriles y caminos, «La Forestal» resultó un gran negocio para sus múltiples dueños que contaban con ferrocarriles y puertos propios, pagaban a sus trabajadores con documentos canjeables en los almacenes de la misma empresa y en donde cualquier vendedor ambulante externo era expulsado y nadie podía arrimársele a hacerle alguna compra bajo amenaza de ser también expulsado. Ello motivaba que la corrupción sea moneda corriente, ya que la compra de mercancía fuera de la administración era imposible por los valores abusivos para el adquirente. En el Chaco argentino a fines del siglo XIX no existía donde proveerse de insumos elementales. Al comprarse la mercancía con esos famosos vales y siendo la misma más cara que la adquirida con dinero efectivo, llevó a que los llamados «turcos» y «judíos» amenazaban al monopolio y, por ello, podían ser perseguidos de forma implacable, cuando no se integraban al esquema propuesto.

En el punto más alto de su apogeo, La Sabana tuvo una población que nunca rebasó los 2 mil habitantes; y cerca de 180, contando ya los hijos nacidos en el pueblo, eran sefardíes procedentes en un 98% de Tetuán, ciudad cosmopolita en donde en aquel entonces convivían islámicos y judíos cultivando un alto nivel intelectual y económico, aportando a la población sabanera aproximadamente un 19% del total.

Dominaban dos lenguas: el español y el francés, esta porque era la adoptada por la Escuela Israelita Universal. En la búsqueda de ampliar fronteras, vinieron «a hacerse la América», no con la desesperación por la persecución sufrida por los judíos askenazíes. De los matrimonios arribados o formados en La Sabana nacieron los primeros argentinos. Cabe destacar que un 99% de las parejas se formaron entre tetuaníes; hubo un solo caso de un matrimonio mixto turco-marroquí y otro inusual, un tetuaní con una cristiana. Concretamente, hallamos un alto grado de matrimonios endogámicos. Posteriormente seguiría esta tendencia con la primera generación de argentinos, por lo menos hasta el momento en que emigran hacia otras ciudades y se encuentran con judíos sefardíes de otros países e incluso askenazíes. A partir de este momento no es una excepción a la regla sino un hecho usual que los matrimonios mixtos se extendieran entre todas las etnias y nacionalidades judías.

En estos pueblos se pasaron tiempos relativamente normales, pero también de penurias: los sangrientos ataques de los indios, a veces dirigidos por blancos, las recurrentes inundaciones que duraban varios meses, ciclones o la explotación ejercida por grupos «empresariales extranjeros.

Este es el ambiente en que se desenvolvieron los primeros pobladores judíos sefardíes en La Sabana. Apelando a documentos recopilados por Eduardo Muscar Benasayag de su madre Mery podemos citar algunos apellidos que quedaron en la historia de esa población: Aserrat; Azulay; Bembunán; Bengoalit; Benolol; Bentolila; Benzaquén; Bonfil; Cachi; Chocrón; Coriat; Enacán; Israel; Laluf; Mechaly; Serruya; Tangit entre otros. Ellos se consideraban españoles, y por ende europeos y, dada la pluralidad étnica, pronto se encontraron seguros y aceptados.

Los primeros años practicaban un tanto recelosos las fiestas que marca el calendario hebreo: Pesa, Rosh Hashaná, Yom Kipur, Purín, Janucá, bodas, circuncisiones, «tefilines» (bar mitzvá), hilulot, entre otras, siempre realizadas en una improvisada sinagoga que funcionaba en una casa, en la intimidad del hogar, sin la participación de «goyim» (cristianos), más por pudor que por la intención de formar un gueto en tan minúsculo núcleo urbano.

Ya habiendo nacido los primeros retoños chaqueños, los mismos sirvieron como nexo de unión, máxime cuando comenzaron a asistir a la escuela primaria y se dice que «todo pueblito del interior chaqueño tuvo una comunidad judía» ya que poco a poco se fueron asentando en otros puntos del interior provincial. Muscar Benaasayag cuenta que eran los educadores quienes sentían mayor curiosidad, bien intencionada, por asistir a algunas de las ceremonias que se llevaban a cabo. Pasados más años se celebraron bodas a la que asistían los miembros más representativos de la sociedad civil: el juez de paz, el director y los maestros de la escuela, el jefe de estación, los miembros rectores del orden urbano y las personas más representativas de la sociedad. Fueron estas las fiestas más participativas, también originales.

Estos sefardíes mantuvieron los usos y costumbres traídas de sus comunidades de Turquía con las festividades religiosas y familiares. Los sefardíes durante días realizaban la preparación de las comidas típicas de base mediterránea, postres y dulces con materia procedente de Buenos Aires. Empanadas, pollos y corderos asados, ensaladas de naranjas amargas o remolacha, mazapanes, fishuelas, bizcochos y un sin fin de confituras y mermeladas de naranjas, mandarinas, azahares, berenjenas. En la elaboración participaban varias mujeres y el festejo se celebraba en improvisados salones de fiesta: vaciaban almacenes, despensas o tiendas para tal fin. En los primeros años, a pesar de ser extraños, se integran al resto de habitantes de origen español; pero, también de otras naciones europeas. Reconocidos como españoles y por ende europeos, fueron respetados y respetaron la diversidad de sus vecinos, integrándose al resto de los habitantes.

Dada la pluralidad étnica pronto se encontraron seguros, aceptados, y comenzaron a realizar sus tareas comerciales, levantando las primeras tiendas de la zona y abasteciendo cuando les era posible a los trabajadores forestales en los obrajes y a los propios del pueblo.

Llegada de la colectividad a Resistencia

A partir de 1915 cuando la economía local basada en la actividad forestal y sus subsidiarias comenzó a declinar en forma pausada los tetuaníes y el resto del pueblo comenzaron emigrar a otras ciudades más seguras y con mejores perspectivas, dentro del Chaco, principalmente a su capital Resistencia, o a Villa Ángela, Sáenz Peña u otras de la provincia de Santa Fe – Vera, Reconquista, Rosario o Santa Fe -; los más osados se radicaron en Buenos Aires, otros, los menos, retornaron a Marruecos.

Como la educación de los hijos fue objetivo imperante, muchos adolescentes antecedieron a sus padres yendo a Resistencia para iniciar sus estudios secundarios, sobre todo encaminados al magisterio. Fueron acogidos por paisanos afincados desde siempre en esa ciudad. Luego llegaron los progenitores en busca de trabajo y sosiego. De esa zaga salieron ilustres educadores que se repartieron por los nuevos pueblos que siguieron fundándose en el Chaco impartiendo enseñanza en escuelas públicas de Gancedo, Villa Ángela, Las Breñas, Charata o General Pinedo. Se destacó la labor ejercida por docentes que formaron a miles de niños chaqueños, sobre todo en pueblos alejados, habiendo realizado verdaderas proezas en pro de la educación y que hoy son públicamente reconocidas a través de la imposición de sus nombres a escuelas, calles o plazas; citamos entre ellas a Esther Azulay de Fuchs, Raquel Azerrad de Berman, Meri Benasayag de Muscar, Esther Forado de Mellibovsky, Fortuna Chocrón de Echecury. Esta actividad que por entonces estaba bien remunerada y mejor considerada permitió que muchas economías familiares se vieran reforzadas económicamente.

Cuando la población sefardí de La Sabana fue obligada a la dispersión, comenzó a concentrarse, en su mayoría en Resistencia. La diferencia era abismal, la misma estaba dotada de todos los servicios mínimos indispensables: escuelas, hospitales, teatros, cine; experimentaban un cambio radical en los prolegómenos de inicio del segundo ciclo económico: el algodonero.

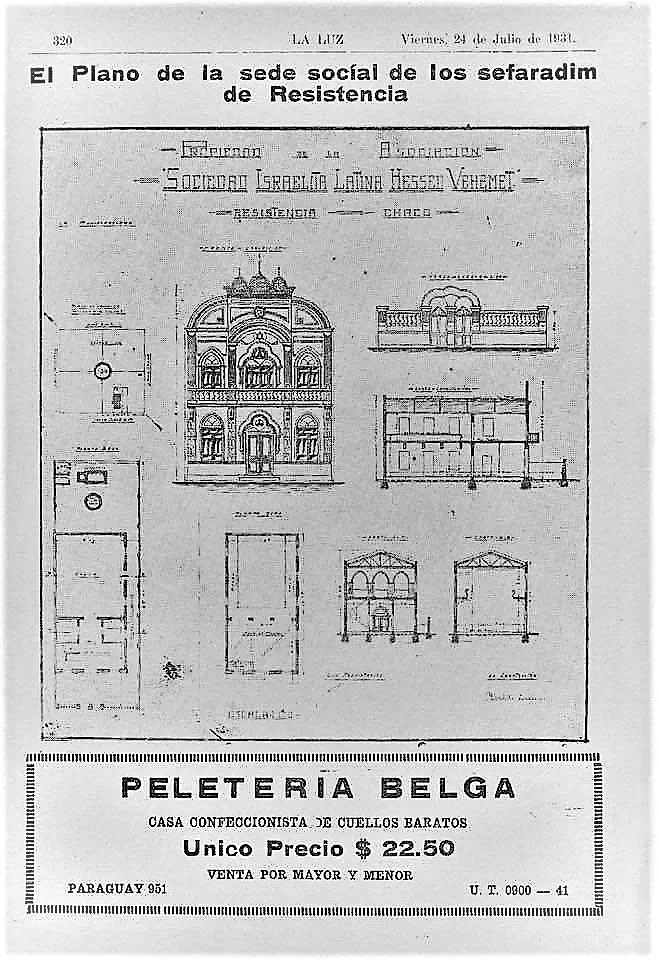

En las primeras décadas del siglo XX, se funda en Resistencia el primer centro sefardí, el cual tenía una doble función: religiosa y social. Un bello edificio mantiene en la actualidad intacta su fisonomía con reminiscencias mozárabes.

Ya habían arribado a la ciudad un importante contingente de polacos, rusos… que más tarde erigirían su propia sinagoga, anexo a un centro educativo y social y más tarde su cementerio. Mientras que la participación de los sefardíes en la vida de Resistencia y su integración social no tenía contratiempos, la otra vertiente judía, los askenazíes, se topaban con enormes dificultades.

La cercanía con la ciudad de Corrientes, permitió que se estrecharan lazos de cooperación, incluso que algunas familias se fusionaran por bodas entre correntinos y chaqueños.

Los nietos de los primeros pobladores de La Sabana estudiaron profesiones liberales o se dedicaron al comercio en forma de pequeñas o grandes empresas, a la industria y otras actividades cubriendo todo el tejido laboral ofrecido por el mercado y pasaron a ocupar destacadas posiciones en el mundo de la política, el arte, la cultura y la economía chaqueñas, tales dan cuenta documentos periodísticos de la época. Profesores de enseñanza primaria, media y universitaria, directores de música, sin renunciar a sus raíces, pero siempre contribuyendo con una sociedad que consideraban como suya al igual que la de cualquier otro descendiente de inmigrante, no es para menos en un país formado por un alud inmigratorio que conoce su punto más alto a partir de 1850 y se extiende hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Consolidación institucional

La historia institucional de la comunidad judía de Resistencia se remonta al año 1912, según consta en el Registro Nacional de Cultos cuando nacía la Asociación Israelita Latina «Merced y Verdad» como una forma de mantener unidas en su cultura y tradición judaica a todas las familias sefardíes pioneras llegadas principalmente de Marruecos y Turquía. Precisamente antes de la creación de la Asociación, la comunidad judía sefardí concreta la primera institución comunal: el Cementerio Sefardí, ya que se era consciente de su necesidad. Aunque los primeros libros de actas datan de principio de la década del 30, cuando ya se contaba con una serie social y una estructura bien formalizada, con anterioridad a esa fecha se llevan a cabo las tratativas para adquirir el predio de Carlos Gardel y avenida Hernandarias para levantar allí el cementerio.

Según la tradición, a un judío no se lo puede enterrar en cualquier lugar. El cementerio era la única instancia de la vida judía que no se podía cumplir hasta ese momento, y por ello fue la primera inversión comunitaria realizada en el año 1906, comenzando allí a inhumarse los restos de las personas fallecidas que poblaban Resistencia. Este cementerio sefardí inaugurado en 1912, por el Hesed VeEmet de Resistencia, venía a cumplir una necesidad de esa colectividad, puesto que con anterioridad cuando fallecía un miembro de la asociación, había que trasladarlo en tren hasta la localidad de Vera, Santa Fe. Entonces hasta los fines de los años 30’, los askenazíes resistencianos también realizaron las sepulturas en este cementerio, hasta que finalmente adquirieron un terreno cercano al sefardí para construir el suyo.

La Asociación Israelita Latina logró consolidarse en nuestro suelo, a pesar de comenzar con reuniones informales en los hogares de notables miembros de la comunidad. El papel pionero del rabino Fortunato Benasayag y de los presidentes honorarios, así como de los otros líderes, demuestra el profundo compromiso de preservar la cultura y tradición judaicas, uniendo a familias llegadas desde lugares tan remotos.

Sus esfuerzos marcaron un antes y un después, creando una estructura que ha dejado huella en la historia de Resistencia. De manejos bastantes informales en un comienzo, las reuniones se llevaban a cabo en casas de algunos notables de la comunidad, como las de los hermanos Elías y Salvador Bentolila por avenida Alberdi separadas ellas pocas cuadras entre sí.

La transición de reuniones en casas hacia la creación de una sede formal en la calle Juan B. Justo, inaugurada el 1 de mayo de 1932, refleja el crecimiento y la profesionalización de la Asociación.

En ese entonces eran presidentes honorarios Jacobo Hassan e Isaac Bentolila, acompañados en el Consejo Directivo por Jacobo Mechaly, Jaime Azulay, Salomón y Menassé Asayag, Alejandro Veina, Cazés, Jacobo Benbunam, y Roffe entre otros, apellidos que permanecen en la historia de la ciudad. La forma en que apellidos como Hassan, Azulay, Asayag y otros aún resuenan en la historia local, habla de cómo estas familias dejaron un legado duradero en la ciudad.

Lo que lograron los sefardíes pioneros de La Sabana fue un ejemplo de convivencia, solidaridad y que más tarde se plasmó definitivamente en la esta ciudad capital. Transcurridos más de cien años de aquella epopeya, La Sabana se constituyó en un paraje embrionario en el que hundieron sus raíces tetuaníes pioneros y actores de una maravillosa gesta, no exenta de avatares, junto a la pléyade de inmigrantes de otros rincones del orbe, pero que allá en la distancia convertida en un espacio mítico dentro de la historia chaqueña, donde el imaginario construyó metáforas de vida. Tierra perdida en el tiempo, pero presente en la mente de los que siguen pregonando para no abandonar ni olvidar sus orígenes como forma de mantener viva la historia más llena de alegrías que de fracasos. Hoy los aún supervivientes recuerdan con satisfacción los viejos tiempos vividos dando fuerza al aforismo: todo tiempo pasado fue mejor.

Los sefardíes fueron pioneros en el legado de tradición y cultura en el Chaco, conformada por una comunidad judía pionera en aspectos relacionados con su propia pertenencia y la relación con los vecinos, antigua y emblemática, testimonio de la diversidad y riqueza histórica que enriquece nuestra sociedad. Este relato refleja no solo el esfuerzo de estas familias por forjar una nueva vida en un país lejano, sino también su contribución al desarrollo social y económico de Argentina.

Por

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi